2016-01-13(平成28年) 松尾芳郎

1916年に創刊し100周年を迎えたエビエーション・ウイーク誌は、2015-10-26〜11-08号に「Wings Around the World」と題して“民間航空輸送における技術進歩の足跡”の記事を発表した。その続編で2015-12-21〜 2016-01-03号に「Feedback Power Point」、すなわち“この100年間のエンジン発達史”が掲載された。以下(その1〜4)はそれを元に多少の解説をしたものである。

1)ロータリー・エンジン(Rotary Radial Engine)

初期の航空機用ピストン・エンジンで、クランクシャフトを機体側に固定し、星型配置のシリンダーを回転させてプロペラを回す方式が作られた。初期の自動車用エンジンは振動が多く、解決のためにクランク軸に重いフライホイールを取付けていた。しかしこの方法は軽さが求められる航空機用としては不向きだった。

考え出されたのが「ノーム・オメガ・ロータリー・エンジン(Gnome Omega rotary engine)」だ。クランク軸を機体に固定し、クランクケースに取付けた星型シリンダーを回転させる方式である。プロペラはクランクケースに直接取付けてフライホイールをなくし、同時に高温になるシリンダーも冷却する、一石二鳥の解決策だった。軽量化することで当時の飛行機の設計上の問題も解決したのである。

これはフランスの「ノーム・モーター(Societe des Moteurs Gnome)」社の技師(LouisおよびLaurent Seguin)が1905年に考案した機構で、1912年に「ローン (Le Rhone)」社と合併し[ノーム & ローン(Gnome et Rhone)エンジン]となった。

1918年までに25,000台が作られ、ライセンス生産でドイツが作ったものなどを含めると合計で75,000台が製造された。当時の複葉機に広く使われ、第一次大戦では、連合国とドイツの両軍の戦闘機の標準的なエンジンとなった。

一方で燃料消費が大きく潤滑油の消費も多いという欠点もあった。また回転質量が大きいためジャイロ効果が大きく、水平定常飛行ではさほどではなかったが、旋回時には問題になっていた。

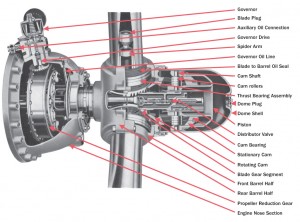

図1:(Wikipedia/Aviation Week) ノーム & ローン社の1917年製Gnome 9N型160 馬力シングル・バルブ式ロータリー・エンジン。この「9」系列エンジンは第一次大戦中、仏、英、独の大部分の戦闘機に使われた。

2)可変ピッチ・プロペラ(Variable-Pitch Propellers)

飛行中にプロペラ・ピッチを変えることで、上昇性能が向上しエンジン効率が良くなる。離陸上昇時は低ピッチ(迎え角を小さく)にすると、エンジンは高速回転ができ、より高い出力が得られる。空気の薄い高空を巡航する時は、高ピッチ(迎え角を大きく)にし、エンジンの回転数(出力)を減らしながら高速飛行ができ効率が良くなる。さらに着陸時にはピッチを逆向き(reverse pitch)にしてブレーキの役をさせ滑走距離を短くできる。エンジン故障時にはフエザリング(feathering)にしてプロペラ抵抗を少なくできる。

このアイデアは1920年頃からフランス、イギリスで知られ、1932年にはフランスで最初の実用的な装置、ヘリカル・ランプとベアリングの組合せの機構が試験された。

油圧で駆動するプロペラ可変ピッチ機構の実用化に成功したのは「ハミルトン・スタンダード(Hamilton Standard)」社で、1933年にダグラスDC-1型機で民間高空に導入された。またほぼ同時期に、カーチス・ライトでは電動式の可変ピッチ・プロペラを実用化し、油圧式と並んで使われた。

その後システムが改良され、さらにガバナーを使い、機体の速度の変化に応じてプロペラ回転を一定に保つ「定速プロペラ(constant-speed controllable-pitch system)」が開発された。

図2:(Wikipedia/ Aviation Week)ハミルトン・スタンダード・プロペラの可変ピッチ機構。第二次大戦中多くの米軍の戦闘機、爆撃機、輸送機に使われた。日本では住友金属工業(当時)が製造権を購入し量産した。96式陸上攻撃機、97式重爆撃機、三菱MC-20旅客機、さらに零戦、隼などの戦闘機に広く使われた。

3)スーパーチャージャー(Supercharging)

図3:(GE)GE製ターボチャージャーを取付けたリバテイー12型エンジン。プロペラの上に見える羽根車がそれ。機体は米陸軍のLePere P-59型複葉機。これで高度2万フィートでも地上と同じ出力が出せることを立証した。

第一次大戦の終わり頃、ピストン・エンジンの出力を増やすには、遠心式コンプレッサーでエンジン吸気圧力を高めるのが有効で、同時に高空での出力低下の回復にも役立つことが判ってきた。

GEのリン(Lynn, Massachusetts)・タービン研究所長(Sanford Moss氏)のチームは、考案したターボチャージャーをリバテイー12 (Liberty 12)エンジン350馬力に取付け地上試運転で356馬力を出すことに成功した(1918年10月)。続いて1919年に改良型の地上出力400馬力エンジン装備の陸軍のLePere P-59機にこのターボチャージャーを取付け、高度2万フィート(6,000 m)でも地上と同じ馬力が出せることを実証した。

サンフォード・モス氏が考案したターボチャージャーは、後年GEのジェットエンジン事業の隆盛をもたらした原点と云えるほどの革新的な装置であった。

一括して「スーパーチャージャー」と呼ぶが正しくは2種類あって、先の大戦で多く使われた機械式“スーパーチャージャー”と、排気ガスを利用する“ターボチャージャー”である。

“スーパーチャージャー”は、エンジン・クランクシャフトからベルトやギアを介して遠心式コンプレッサーを回すのでエンジン出力の一部を使う。例えば、ロールスロイス・マーリン(RR Merlin)では、スーパーチャージャーを回すのに150馬力消費するが、これでエンジン出力を400馬力増える、つまり差し引き250馬力増やしている。第2時大戦中に生産された多くの液冷V型や空冷2重星型エンジンは、敵味方を問わず高空性能を高めるためスーパーチャージャーを組込んでいた。

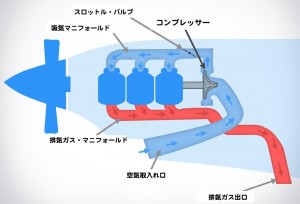

図4:(boldmethod)スーパーチャージャーの原理図。エンジンの出力を使いコンプレッサーを回し、エンジン吸気圧を高めてエンジン出力を増す。

ターボチャージャー(turbocharger)は、スーパーチャージャーと基本的に同じだが駆動方式が異なり、エンジンが捨てる排気ガスでタービンを回しそれでコンプレッサーを回転させる。つまりエンジン出力を消費しないので効率が良く燃費の向上に繋がる。しかし加速する際にはタービンの回転が上がるのに僅かだが時間が掛かる。

1930年代になると、ライト(Wright) R-1820サイクロン(Cyclone) 9型エンジン/1,000馬力を4台装備したボーイングB-17爆撃機が作られた。B-17では、エンジンナセルの後部に排気ガスのパイプを伸ばし、ここにGE製ターボチャージャーを装備して、その圧縮空気をエンジンに送り込み機体の高空性能を大きく改善した。B-17は1936年から10年間で13,000機近くが製造された。

同様の効果が、B-17を基に旅客機に改造した客室与圧装置付きボーイング307型機でも得られた。

1943年頃になると米国ではスーパーチャージャー付きエンジンに、ターボチャージャーを追加して高空性能を一層向上させた機体が相次いで出現した。ロッキードP-38戦闘機、リパブリックP-47 戦闘機、ボートF4Uコルセア戦闘機などがそれである。我が国はターボチャージャーの開発が遅れ、敗戦までに実機に搭載されたのは数百台にとどまった。これが彼我の航空機の高空性能の差となって現れたのはご存知の通りである。

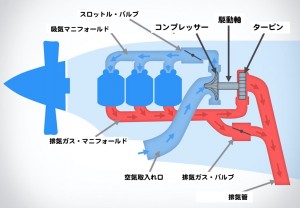

図5:(boldmethod)ターボチャージャーの原理図。排気ガスでタービンを回しそれでコンプレッサーを駆動、吸気圧を高めてエンジン出力を増す。

(その2に続く)