2025年5月7日(令和7年) 松尾芳郎

令和7年4月の我が国周辺における中露両軍の活動は、前年末までの状況に戻る。特に台湾周辺での中国軍の行動が前月に続き目立つ。これに対し我国および同盟諸国は、警戒を緩めることなく抑止力強化に努めている。

(Chinese and Russian’s military maneuvers around Japanese territorial air and sea spaces got back to the state of last year. China’s PLA launches military drills around Taiwan are kept high state as previous month. Japan and allies are putting up same level of defensive actions. Following are the details of major issues.)

防衛省統合幕僚監部、米第7艦隊などが公表した4月における我国周辺の中露両軍の軍事活動および我国同盟諸国の対応は以下の通り。注目すべき事案については後半に述べる。

中露軍の活動

4月3日発表:中国軍、台湾周辺で大規模演習

4月3日発表:中国軍空母山東(17)、ミサイル駆逐艦(106)、(165)、フリゲート(571)、戦闘支援艦(905)、与那国島南方350 km/台湾南東部沖の太平洋上を遊弋、バシー海峡を通過、南シナ海へ

4月4日発表:中国軍ミサイル駆逐艦(155)およびフリゲート(577)、宮古海峡通過、東シナ海へ

4月4日発表:ロシア軍情報収集機 IL-20 1機、北海道・本州の日本海側を南下、京都府経ガ崎沖で変針、シベリアへ

4月10日発表:2024年度(令和6年)緊急発進実施は704回、前年比35回増加

4月11日発表:中国軍Y-9哨戒機1機が東シナ海から宮古海峡を通過、太平洋に進出・反転して戻る。また無人機1機が与那国島―台湾間の海峡を通過太平洋に出、反転して戻る

4月11日発表:中国軍ミサイル駆逐艦(156)、フリゲート(515)、宮古海峡を通過太平洋へ

4月14日発表:12日午後、中国軍ドンデイアオ級情報収集艦(798)、鹿児島県横当島南の海域を通過、太平洋へ

4月14日発表:11日夕刻中国軍ミサイル駆逐艦(150)、フリゲート(578)、補給艦(886)、が鹿児島県口永良部島から大隈海峡を通過、太平洋へ

4月17日発表:16日午後、ロシア軍駆逐艦(564)が日本海から宗谷海峡を通過、オホーツク海へ

4月18日発表:ロシア軍情報収集機IL-20 1機が北海道・本州の日本海側を南下、島根県隠岐島沖まで飛行、反転して戻る

4月18日発表:中国軍ミサイル駆逐艦(124)が日本海から対馬海峡を抜け東シナ海へ

4月24日発表:中国軍Y-9哨戒機1機が東シナ海から宮古海峡を通り太平洋に進出、反転し戻る。同日TB-001偵察・攻撃無人機1機が東シナ海から宮古海峡を通過、徳之島付近まで進出、反転し戻る。同日GJ-2偵察・攻撃無人機1機が同経路で飛行東シナ海に戻る

4月26日発表:23日~25日の間、中国軍空母山東(17)、ミサイル駆逐艦(106)、(108)、(165)、フリゲート(572)、が宮古島/与那国島南方600~700 kmの海域/台湾東方海域で艦載機離発着訓練を実施、その後バシー海峡経由、南シナ海へ

4月27日発表:中国軍無人機1機、台湾南から飛来、台湾東部沖の空域で滞空の後、与那国島と台湾の海峡を通過、東シナ海へ

4月29日発表:中国軍Y-9哨戒機1機が東シナ海から宮古海峡経由太平洋に進出、旋回飛行の後、同じ経路で東シナ海へ。同日午後に中国軍無人機1機が東シナ機から与那国島―台湾の間を通過、太平洋に進出(台湾南から本土へ)

4月30日発表:中国軍Y-9情報収集機1機、東シナ海から宮古海峡を通り太平洋に進出、旋回飛行の後、同じ経路で東シナ海へ

我国、同盟諸国の対応

4月1日発表:スタンドオフ・ミサイル整備の進捗状況

4月1日発表:海上保安庁、新型巡視船を取得

4月4日発表:3日、沖縄南方の海空域で海自護衛艦1隻と電子戦機3機は米海軍電子戦機と電磁機動戦訓練を実施

4月7日発表:4月14日~7月10日の間、海自潜水艦「とうりゅう(SS 512)」はパールハーバー基地およびハワイ周辺海域で米海軍と共同訓練を実施

4月10日発表:米海軍第70空母打撃群・第131電子戦攻撃中隊は太平洋西部フィリピン海で海自護衛艦「いなづま(DD 105)」および電子戦機と共同で電子戦訓練「風神」を実施

4月11日発表:2025年度(令和7年)自衛隊統合訓練予定;―

実動訓練は10月から2週間、指揮所訓練は2026年1月から1週間、防災演習は7月に1週間、在外邦人保護輸送訓練は11月から3週間、防空・ミサイル防衛訓練は2026年2月の1週間、統合水陸両用作戦訓練は10月ら2週間、その他

4月11日発表:陸海空自衛隊は4月〜5月に行われる米国・フィリピン共同訓練バリカタン25に参加

4月14日発表:12日海自護衛艦「すずなみ(DD 114)」はインドネシア・スラバヤ沖でインドネシア海軍フリゲートと戦術訓練を実施

4月15日発表:4月21日~11月21日の間、海自ヘリ空母「いせ(DDH 182)」等で編成する艦隊で令和7年度インド太平洋方面派遣[ IPD 25 ]を実施、米国、インド、オーストラリアなど多数の国々を訪問

4月17日発表:米海軍第11空母打撃群旗艦空母「ニミッツ(CVN 68)」ほかの艦隊、4月18日にグアム島に到着

4月22日発表:海自フリゲート「によど(FFM 7)」にミサイル垂直発射装置「VLS」16セルを初搭載、今後は順次全フリゲートに装備

4月25日発表:空自F-15戦闘機4機は、東シナ海と沖縄本島南西の太平洋上空域で米軍B-1B爆撃機、F-35AおよびF-35B戦闘機などと共同訓練

2025年4月における注目すべき事案は以下の通り。

中露軍の活動

- 4月3日発表:中国軍、台湾周辺で大規模演習

- 4月3日発表:中国軍空母山東(17)、ミサイル駆逐艦(106)、(165)、フリゲート(571)、戦闘支援艦(905)、与那国島南方350 km/台湾南東部沖の太平洋上を遊弋、バシー海峡を通過、南シナ海へ

図1:(日本経済新聞)4月1日、2日両日、中国軍東部戦区の各軍は台湾攻略を想定した、大規模な演習を実施した。

中国軍は1日に、台湾周辺で陸海空ロケット軍部隊の合同演習を開始したと発表した。演習は「台湾独立に対する厳しい警告であり、強力な抑止効果がある」と述べ、中国本土浙江省北部の沖の海域を3日夜まで航行禁止区域に設定した。この区域は台湾から500 km以上離れていて、いわゆる台湾の対応区域の圏外にある。

2日には、東シナ海で長距離実弾射撃演習を実施し台湾の港湾、エネルギー施設に対する精密攻撃訓練を行なった、と発表した。

中国軍は今回の演習を「海峡の雷2025A」と名付け、(ロケット軍)地上部隊が港湾・エネルギー施設に精密攻撃を行い期待通りの成果を挙げた、と言っている。演習には空母「山東」打撃群と超音速対艦ミサイルYJ-21を携行する空軍爆撃機H-6Kが参加、統合作戦と多次元の封鎖に焦点を当てて行われた。

中国各都市で公開された映像では、ロケットを発射し陸上標的に命中する様子や、台南、花蓮、台中などの諸都市の上空でミサイルが爆発するアニメ動画が映し出された。

「YJ-21(鷹撃)」は中国開発の対艦弾道ミサイル。「南昌」級ミサイル駆逐艦のVLSから発射するタイプと「H-6K」爆撃機からの空中発射型がある。1段目は大型ブースター、2段目が極超音速飛翔体。巡航時はマッハ6、終末段階ではマッハ10で目標に突入する。最大射程は1,500 km。超音速なので迎撃が困難とする見方がある。しかし、ウクライナ軍がロシアの「キンジャール」極超音速ミサイルを、パトリオットPAC-3で迎撃に成功した実績があり、台湾軍はPAC-3部隊で防衛可能と見ている。

図2:(Reuters)中国軍東部戦区が1日に公表した動画上の空母「山東(17)」。[山東]は[遼寧]と同じロシアの「アドミラル・クズネツオフ」級をベースにした艦で、 2019年末に就役。満載排水量67,000 ton、全長315 m、J-15戦闘機32~36機を搭載、発艦は傾斜角12度のスキージャンプ甲板から行う。

図3:(AP通信)4月初め、台湾に対し「海峡の雷2025A」演習を行い、H-6K爆撃機には極超音速ミサイル「YJ-21」を搭載し、演習に参加し

図4:(共同)中国軍が4月1日、台湾周辺で実施した演習の動画の一部。不鮮明なので「南昌級055型」満載排水量13,000 tonかその前級「昆明級052D型」満載排水量7,500 tonか判然としない。

図5:(Reuters /Florence Lo) 4月1日、北京市内で撮影.。街頭TVには中国軍戦闘機J-16と見られる映像が見える。「海峡の雷2025A」演習の様子は国内向けに大々的に報道され、国民の戦意高揚を図った。

防衛省統合幕僚監部は4月3日に、空母「山東」を中心とする空母打撃群の行動につき、次のように発表した。

4月1日夕刻から2日夕刻にかけて、与那国島の南約350 kmの太平洋上(台湾の南100 km付近)の海上に、空母山東(17)、南昌級ミサイル駆逐艦(106)、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(165)、ジャンカイII級フリゲート(571)、フユ級高速戦闘支援艦(905)、が航行しているの発見。空母山東では艦載戦闘機(J-15)同ヘリコプターなどが合計70回の離発着飛行を行った。その後3日には、艦隊はバシー海峡経由南シナ海に向け航行、海南島三亜基地に戻った模様。

図6:(統合幕僚監部)山東空母の写真。台湾沖で山東の監視に当たっていた第6護衛隊所属(横須賀)の護衛艦「おおなみDD 111」が正面から撮影したもの。「おおなみ」は「たかなみ型」の2番艦、満載排水量6,300 ton、速力30 kts、Mk.41 VLS 32セル、対艦ミサイルSSSM 4連装発射筒2基などを装備する。

台湾国防部発表は次の通り

- 4月1日には中国軍機71機、海軍艦艇21隻(内8隻は西太平洋上の「山東」空母打撃群)、海警局艦4隻、を確認。

- 2日には中国軍機27機、海軍艦艇21隻(内8隻は西太平洋上の「山東」空母打撃群)、海警局艦10隻、を確認。

台湾周辺でこれら中国軍の動きを確認したので、台湾軍は両日共に即応演習を実施した、と発表した。

各国の反応;―

米国:台湾に対する中国の軍事行動は、緊張を悪化させるだけで強く非難する。米国は台湾を含む同盟諸国に対する永続的なコミットメントを維持する。

EU:中国の台湾周辺での大規模演習は、緊張を高めている。EUは台湾海峡の現状維持に直接的関心を有している。

英国:台湾周辺での中国の軍事演習を懸念、台湾海峡の平和・安定は英国にとり明確な利益である。

日本:4月7日のG7外相会議で、中国軍が1日2日両日台湾周辺で行った軍事演習に対し深い懸念を表明、力や威圧による一方的行動に反対する共同声明を発表した。

台湾政府の対中政策部門「大陸委員会」の邱垂正 主任委員は、西側諸国からの中国訪問はリスクが高まっているので、慎重にすべき、と警告している。

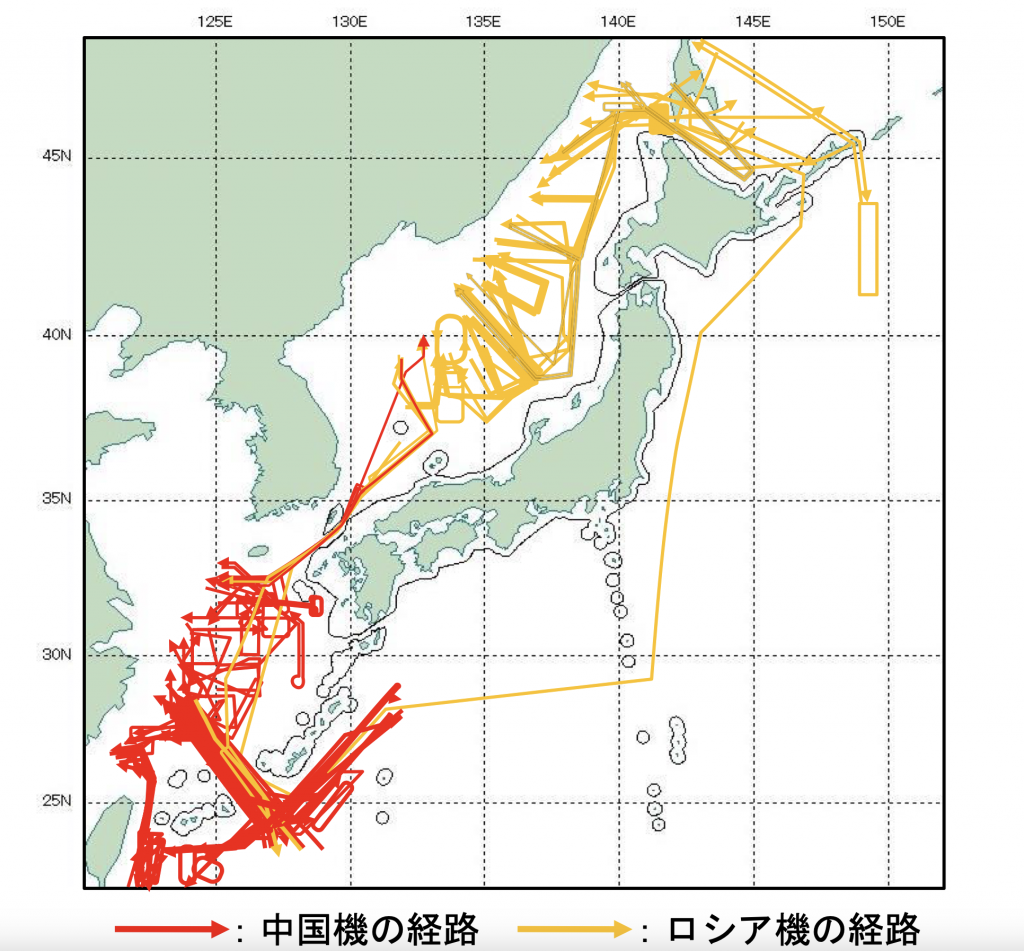

- 4月10日発表:2024年度(令和6年)緊急発進実施は704回、前年比35回増加

2024年度(令和6年度)の緊急発進回数は704回、前年度は669回なので35回増加した。2013年度以降、年度700回を超える高い水準で推移している。相手は中国機が66 %、ロシア機が34 %。方面隊別では、主に中国機に対する「南西航空方面隊」が最も多く411回、主にロシヤ機に対する「北部航空方面隊」が152回、ついで中国機・ロシア機に対する「西部航空方面隊」が102回、首都圏など本州中部を担当する「中部航空方面隊」は39回であった。

2024年度の特徴;―

・中国機に対する緊急発進が464回、ロシア機に対して237回で、いずれもほぼ前年度並みだった。

・8月には中国機による初の領空侵犯、9月にはロシア機による1日で3回の領空侵犯があり、この時は初めてフレアによる警告を実施した。

・中国軍無人機の活動が前年度比3倍の23回・推定を含めると30回に増えた。活動範囲も非常に拡大し、与那国島―台湾間の通過飛行や奄美大島近くへの飛行などがあった。

・ロシアのTu-95爆撃機および戦闘機のによる日本海での飛行、哨戒機による日本周回飛行、11月には中国H-6K爆撃機とロシアTu-95爆撃機が日本海・東シナ海・太平洋共同飛行を行った。

・中国軍[Y-9]およびロシア軍「IL―20」いずれも情報収集機・哨戒機に対する緊急発進が過去最大となった。(2025年4月は6件を数える)

このように我国領空・領海に接近/侵犯する中露両軍の航空機は年間700回のレベルで推移している。内容は著しく高度化し緊張の度合いを高めている。ほぼ恒常化しているため報道されることが少なく、一般の関心が薄いことが懸念される。

図7:(統合幕僚監部)2024年度(令和6年度)、緊急発進の対象となった中国軍機、ロシア軍機の航跡を示す図。

我国、同盟諸国の対応

- 4月1日発表:スタンドオフ・ミサイル整備の進捗状況

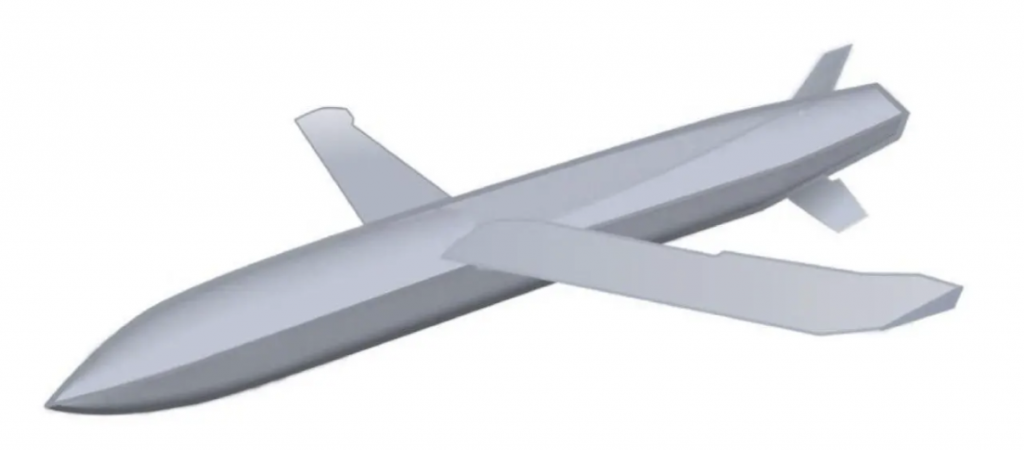

図8:「12式地対艦・艦対艦誘導弾・能力向上型」の風洞試験モデル。折り畳み式翼で、燃費の優れた新設計のターボファン(KJ300?)で飛行する。全長9 m、胴体直径1 m、翼幅4 m。詳しくは「TokyoExpress 2022-8-15” 12式地対艦誘導弾・能力向上型“」を参照。

中国軍の台湾侵攻が2027年に予想される中、防衛省は侵攻する敵軍を早期に洋上で阻止・撃滅するため「敵の攻撃脅威圏外から発射する“スタンド・オフ”防衛能力」の強化にに努めている。総事業費は9,390億円。

この中で、多様なプラットフォームから運用可能なスタンド・オフ・ミサイル「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型、艦発型、空発型)」の早期取得を急いでいる。試作品完成までの開発期間は、地発型・艦発型は5カ年、空発型は7年としている。

2022年12月閣議決定の防衛力整備計画で次が決まった。

海上自衛隊:各種護衛艦(DD、DDG、FFM)等に「12式地対艦誘導弾能力向上型」を搭載、新潜水艦(SS)に垂直発射システム(VLS)を装備、同ミサイルを搭載する。2025年度予算で「12式能力向上型(艦発式)」の取得経費が計上された。

陸上自衛隊:「12式地対艦誘導弾能力向上型」を装備する地対艦ミサイル部隊を増強。2025年3月30日、陸自大分県湯布院駐屯地に「第8地対艦ミサイル連隊」を新設。2026年度から「12式地対艦誘導弾能力向上型」を配備する。2025年度予算で「12式地対艦能力向上型」(地発型)地上装置2セットが計上された。

航空自衛隊:F-2戦闘機2個飛行隊に「12式地対艦誘導弾能力向上型」を搭載する改修を実施する。これを受け、2024年度防衛予算で「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型)開発を前倒し2025年度より配備するためF-2戦闘機改修8機分の費用を計上した。

輸入ミサイルとして、F-35戦闘機用JSM (Joint Strike Missile)/ノルウエイ・コングスバーグ製、および、F-15J戦闘機改修型機用としてJASSM (Joint Air-to-Surface Stand-off Missile)/ロッキード・マーチン製、の取得経費が計上された。

三菱重工では別途有人戦闘機に随伴して戦う戦闘支援無人機「ARMDC-20X (Affordable Rapid Prototype Missile Drone Concept X/低価格早期入手可能な試作ミサイル)」を開発中で、2025年11月初飛行予定。2種類を公開した。一つは戦闘型で1/10スケールのモデル、陸上離陸、敵を攻撃し帰還する、ランデイング・ギア付き、デルタ翼の機体。もう一つは、実物大の戦闘支援無人機「ARMDC-20Xで人工頭脳/[AI]技術搭載、攻撃・偵察・監視が任務。これで実用化した AI 技術は「12式誘導弾能力向上型」に適用される。

図9:(三菱重工)有人戦闘機に随伴する戦闘支援無人機「ARMDC-20X」の実物大モデル(2024年10月公表)。2025年11月に初飛行予定。搭載する高度な人工頭脳 [AI ]技術は「12式誘導弾・能力向上型」にも適用される。

2024年12月、防衛省は「12式地対艦誘導弾能力向上型」の発射試験を新島試射場で5回実施した、と発表した。

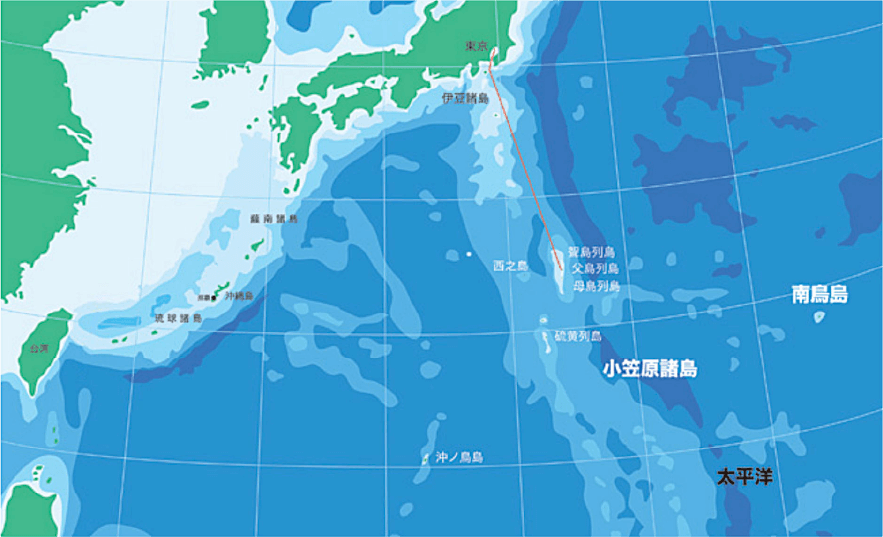

「12式地対艦誘導弾能力向上型」は射程を[トマホークBlock Va]の2,500 kmにすることを予定している。国内での性能試験が難しいため小笠原諸島の南東の孤島「南鳥島」に試験設備を設けるべく検討中である。「南鳥島」は東京から1,950 km、小笠原諸島父島から1,200 kmにあり、面積は1.5 平方キロ、滑走路が1本ある。現在は防衛省/国土交通省が管理、民間人は立入禁止。

図10:(小笠原村ホームページ[南鳥島]現況)南鳥島の位置を示す。

図11:(海上保安庁)南鳥島は平坦な珊瑚礁の島。

図12:(防衛省)「12式地対艦誘導弾・能力向上型(地発型、艦発型、空発型)」の開発予定表。地発型は令和3年(2021)度から令和7年(2025)度、艦発型は令和4年(2022)度から令和8年(2026)度、空発型は令和4年(2022)度から令和10年(2028)度、にそれぞれ完成する予定。

図13:(令和6年度/2024年度 防衛予算案)「12式地対艦誘導弾能力向上型(地発型および艦発型)」のイメージ。

既述のように「12式地対艦・艦対艦誘導弾能力向上型」は、亜音速巡航ミサイルで米国の最新型トマホークBlock Vaに匹敵する。GPSとINS(慣性航法)で飛行、敵の電子妨害に強い地形総合誘導(TERCOM)や情景照合誘導(DSMAC)装置を備え、さらに終末誘導を確実にするため赤外線カメラを搭載する。これで地上目標や移動艦艇の特定部を狙い撃ちすることが可能になる。

防衛省は今般(4月1日)、12式地対艦・艦対艦誘導弾能力向上型の開発について三菱重工と契約した。期間は2025年3月~2029年3月、費用323億円。

図14:(防衛省)2025年4月1日発表の「12式地対艦・艦対艦誘導弾・能力向上型」開発につき三菱重工と契約した期間。

トマホークBlock Vaは[MST=Maritime Strike Tomahawk]と呼ばれ、従来の対地攻撃に加え洋上を移動する艦艇も攻撃できるモデル。Vaの最大の特徴は飛行中に目標情報を更新できる[Data Link]機能を搭載した点である。射程は2,500 kmなので、静岡県富士演習場から南西諸島の先端にある与那国島まで直線距離で2000 kmも射程に入る。

米政府とは、2025年度にトマホークBlock4を200発、2026-2027年度にトマホークBlock 5(Va)を400発導入する契約に署名済み。トマホークはイージス艦に順次搭載する、2025年度にこんごう型イージス艦の4番艦「ちょうかい/DDG 176」に発射機能を追加改修する。

- 4月1日発表:海上保安庁、新型巡視船を取得

図15:(三菱重工)3,500 ton型巡視船「あまみ/PL 294」

三菱重工マリタイム・システムズ(本社:岡山県玉野市)は、2025年3月24日、海上保安庁向け3,500 ton型巡視船「あまみ」の引渡式を玉野本社工場で行った。

本船は、引渡済みの同型巡視船「みやこ/PL 201」、「おおすみ/PL 202」に続く玉野工場で建造した3隻目の同型船となる。全長120 m、幅14 m、で後部甲板はヘリコプター発着用甲板、船の前後に40 mm機関砲を装備、乗組員42名、価格は121億円、の大型船である。25 kts以上の高速力、遠隔操作の放水銃を備える。就役後は第10管区海上保安本部奄美海上保安部に配属され、領海警備、海難救助などに従事する。

4月3日には、鹿児島県奄美市名瀬港に入港した。奄美海保では「あまぎ」(1300 ton)、「かいもん」(220 ton)、「いそなみ」(100 ton)に加わる最大の船となる。

尖閣諸島警備の主力となる3,500 ton級巡視船はこれで4隻となり、玉野での建造は3隻となる。海上保安庁では同型船を4隻追加建造する予定。

「三菱重工マリタイム・システムズ(Maritime Systems)」は、三井造船から艦艇、官公庁事業部玉野事業所を2021年10月から受け継ぎ、事業を継続している。三菱重工となってから、海自フリゲート「くまの/FFM 2」、同「ゆうべつ/FFM 8」、音響測定艦「びんご/AOS 5204」を建造している。

音響測定艦「びんご」は、「ひびき/AOS 5201」級の4番艦で2025年2月に進水、就役は2026年3月の予定。満載排水量3,800 ton、超長距離で潜水艦の音響情報を収集するSURTASS曳航ソナーを備え、船型はSWATH船(小水線面積双胴船)である。

図16:(三菱重工)三菱重工マリタイム・システムズ玉野工場で進水する音響測定艦「びんご/AOS 5204」3,800 ton。船型はSWATH船、双胴型である。艦尾からSURTASS曳航ソナーを繰り出し、敵潜水艦の音響データを収集する。

4月11日発表:陸海空自衛隊は4月〜5月に行われる米国・フィリピン共同訓練バリカタン25に参加

米・フィリピン両軍は4月21日から5月9日までの間、大規模演習を実施している。中国が威圧的行動を繰り返すフィリピン西海域/南シナ海と台湾有事の両方を念頭に置いた演習である。

我自衛隊は2012年以降オブザーバーとして参加してきたが、今回初めて艦艇等を含む本格的参加をした。

バリカタン25(Balikatan 25)演習とはカタログ語で「肩を並べる」の意味、演習区域はフィリピン・パラワン島周辺の海空域とルソン島北部バシー海峡沿いの海空域で、最も注目されるのは台湾有事を念頭に実戦を想定した訓練だ。

米軍は海兵隊が運用する最新の地対艦ミサイル・システム[NMESIS]を今回初めて展開、使用している。[NMESIS]は軽トラック発射機に射程160 kmの[NSM]地対艦ミサイルを装備するシステム全体を意味する。

今回は米比両軍で約15,000名が参加、同志国からはオーストラリア、日本などが参加する。自衛隊からは、陸自から150名、海自フリゲート「やはぎ/ FFM 5」が参加する。「やはぎ/FFM 5」は、「もがみ」型5番艦で、2024年5月就役の最新鋭の艦で今回の派遣が初の海外任務になる。

図17:(統合幕僚監部)フィリピン沖で行われた多国間海上訓練。右下が米海軍沿海域戦闘艦「サバンナ」、次に海自フリゲート「やはぎ」、フィリピン海軍哨戒艦「デル・ピラール」と続く。

図18:(読売新聞)バリカタン25(Balikatan 25)演習の区域。中国の南シナ海威圧と台湾攻撃・威圧を念頭に置いた演習で、フィリピン領パラワン島周辺とルソン島北部に重点を置き実施された。

図19:(U.S. Marine Coep)遠隔操作・軽トラック(JLTV)発射型のNSM対地対艦攻撃ミサイル。バリカタン25 (Balikatan 25)演習で公開された。

図20:(U.S. Marine Corp)バリカタン25演習で、米海兵隊NMESIS軽トラック発射機が発射したNSM地対艦ミサイル。

図21:(Raytheon, Kongsberg)発射直後のNSM。ブースターはすぐに分離され、低空を亜音速で目標に向かう。

NSM (Naval Strike Missile/対地対艦攻撃ミサイル)は、射程約160 kmのミサイルで、レイセオン(Raytheon)とノルウエイのコングスバーグ(Kongsberg, Norway)が開発した。亜音速・超低空飛行をするGPS/INS誘導、地形照合システム、双方向データリンク・システムで飛行する巡航ミサイルである。2024年以降、ミサイル駆逐艦、沿海域戦闘艦(LCS)、フリゲートなど海軍艦艇だけでなく、海兵隊・陸軍が使う遠隔操作・軽トラック(JLTV)発射型の生産も始まった。さらにF-35Aウエポンベイ搭載型の開発も進んでいる。

ルソン島北部のラワグ空港には、去年4月以降米軍が中距離ミサイル・システム「タイフォン(Typhon)」を配備している。こちらは射程1,600 km、バシー海峡を挟み台湾南端までは400 kmしかない。「タイフォン」は米陸軍の中距離ミサイル発射システム(MRC=Mid Range Capability Missile)で、トマホーク巡航ミサイルやSM-6対空・対艦ミサイル、を発射できる。イージス・システムのコントロール機能とMk.41 VLSを組み合わせたトレーラー式ランチャーで、1車両あたり四発のミサイルと搭載できる。

図22:(Lockheed Martin)フィリピン・ルソン島北部に配備されている米陸軍中距離ミサイル・システム「タイフォン」。2024年7月ドイツへの配備が決まり2026年から配備が始まる。LM社では40 ftコンテナ内蔵システム化したMk. 70 Mod 1を開発、沿海域戦闘艦「サバンナ」に搭載、実用化試験中。これは海自の新型1900 ton哨戒艦に搭載する予定。

- 4月25日発表:空自F-15戦闘機4機は、東シナ海と沖縄本島南東の太平洋上空域で米軍B-1B爆撃機、F-35AおよびF-35B戦闘機などと共同訓練

4月24日、空自第9航空団(那覇基地)F-15戦闘機4機は東シナ海と沖縄南東の太平洋上の空域で、米空軍「BTF (Bomber Task Force/爆撃機動群)所属のB-2ランサー(Lancer)爆撃機を中心とする部隊と共に訓練を行った。この訓練を通じ、中露軍の力による現状変更を必ず阻止すると云う、日米両国の強い意思表示を行なう事ができた。

図23:(乗り物ニュース)4月24日、空自 F-15J戦闘機部隊と米空軍B-1Bランサー爆撃を中心とする部隊が共同訓練を行った空域。

図24:(4月14日、三沢基地に着陸したB-1Bランサー爆撃機2機のうちの1機。15度〜67.5度の可変翼で幅広い速度で飛行する。乗員4名、翼幅41.7 m~23.8 m、長さ44.8 m、全微重量216 ton、エンジンGE F101GE102ターボファン4基、爆弾搭載量34 ton、最高速度マッハ1.25。45機が運用中。

米空軍から参加したのは、テキサス州ダイス空軍基地(Dyess Air Force Base, Texas)の「BTF (Bomber Task Force/爆撃機動群)」第9爆撃中隊所属のB-1Bランサーを中心に、空軍からF-15E戦闘機6機、F-35A戦闘機4機、海兵隊からF-35B 2機、それに海軍の電子戦機EA-18Gグロウラー2機と空軍の偵察機RC-135 1機および空中給油機KC-135 1機だ。

訓練に参加した[B-1B]ランサーは、今年4月14日にダイス空軍基地から青森県三沢基地に飛来、駐留中の2機のうちの1機である。B-1Bの三沢飛来はこれまでもあったが、常駐することになったのは今回が初めて、4月15日には韓国空軍と共同訓練を実施している。

インド・太平洋区域では、「BTF (Bomber Task Force/爆撃機動群)」所属の爆撃機 (B-1B、B-2、B-52)は、グアム(Guam)、オーストラリア、およびインド洋の島・英国領のデイゴ・ガルシア(Diego Garcia)に、ローテーションで駐留してきた。デイゴ・ガルシアには6機が配備されている。

B-1Bの三沢駐留(BTF 25-2)は、台湾、尖閣諸島、南シナ海など西太平洋地域の平和と安定に米国が強い意志を持っていることを示した(派遣部隊司令官クリストファー・トラベルステッド(Christopher Travelstead)空軍中将談)。

―以上―