2025-5-26(令和7年) 松尾芳郎

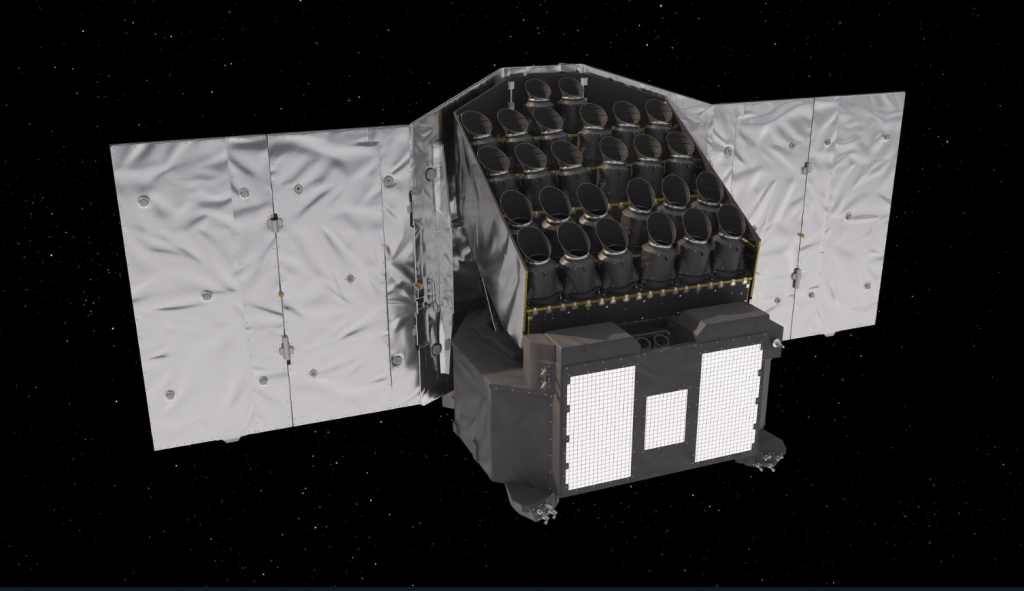

ESA/欧州宇宙機構が計画するPLATO (Planetary Transits and Oscillation of stars)宇宙望遠鏡は、26個のカメラを搭載し、太陽のような恒星の周りにある生命存在可能な軌道上(habitable zone)にある地球サイズの惑星を探査するのが目的である。2026年末にアリアン6ロケットで打上げる。(ESA’s mission Plato, Planetary Transits and oscillations of stars, will use its 26 cameras to study terrestrial exoplanets in orbit the habitable zone of Sun-like stars. The mission will measure the size of planets and find exomoons around them. ESA’s PLATO spacecraft will be launched on board an Arian 6, end of 2026.)

図1:(ESA)プラト宇宙望遠鏡の想像図(2025年1月26日改定)。プラトは、太陽のような恒星を周回する生物存在可能領域(habitable zone)にある地球サイズの惑星を探査するため、26個のカメラを備えている。

第17回欧州宇宙会議(the 17th European Space Conference)で「アリアン・スペース(Arianespace)」社は、「欧州宇宙機構(ESA=European Space Agency)」から地球サイズの系外惑星探査機「プラト(PLATO=Planetary Transits and Oscillations of Stars)」の製作・打上げに関わる契約を受託した。「プラト」は、南米のフランス領ギアナ(Guiana)にある欧州スペース・ポートから大型ロケット「アリアン(Arian) 62」で、2026年12月に打上げられる。その後「プラト」は太陽・地球ラグランジェ・ポイント[L2]点を周回する軌道に入る。「アリアン6」は「プラト」を[L2]点軌道に乗せることで精緻な飛行能力を世界に示すことになる。

「アリアン・スペース(Arianespace)」CEOのデビッド・キャバロレス(David Cavailloles)氏は次のように語っている;―

「JUICE」、「べピ・コロンボ(BepiColombo」、そしてNASAの「ジェームス・ウエブ(James Webb)」宇宙望遠鏡、に続く「プラト」の打上げは、未知の世界の探究と宇宙の探査の道を開く大きな科学ミッションになる。欧州宇宙機構と緊密な連携を保ちながら、「アリアン6」ロケットで「プラト」ミッションに取組むのは我々の責務であり誇りでもある。「プラト」を打上げる「アリアン6」ロケットは、これで32号機までの打上げ受託が決定した。これは「アリアン6」の信頼性が世界的に認められている証拠である。

- [JUICE]:JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer)はESAが主導する木星を周回する氷の衛星を探査する計画で、欧州各国、米国、日本、イスラエルが参加する史上最大規模の太陽系探査計画である。2023年に打上げ、2031年7月に木星系に到着して2034年に[ガニメデ]の周回軌道に入る。「ガニメデ(Ganymede)」、「カリスト(Callisto)」、「オイローパ(Europa)の3衛星を4年かけて探査する。JUICEには10の観測機器が搭載されているが、この内4つの機器、「GALA/地形測定」、「PEP/JNA/プラズマ環境計測」、「RPWI/氷殻下の海水探査をするプラズマ波動観測」、「SWI/サブミリ波観測」、には日本で開発した部品が組み込まれている。

- 「べピ・コロンボ(BepiColombo」:日本JAXA/日本電気の「水星磁気圏探査機(MMO =Mercury Magnetospheric Orbiter)」と欧州ESAの「水星表面探査機 (MPO= Mercury Planetary Orbiter)の2基による水星探査ミッションである。これを水星周回軌道まで運ぶESA担当の「電気推進モジュール (MTM=Mercury Transfer Module)」が加わり、3段積み重ねの姿で飛行中。アリアン5で2018年10月に南米ギアナ宇宙基地から打ち上げられた。2026年11月に水星周回軌道に到着、MPOとMMOを分離し、探査を行う。

- 「ジェームス・ウエブ(James Webb)」宇宙望遠鏡:ウエブ望遠鏡は2021年12月にNASAが打上げた望遠鏡で、今後約10年間、世界最大の宇宙望遠鏡として世界中の天体研究者達の活用に提供される。宇宙の始まり“ビッグバン”から始まって太陽系の形成、その将来の予測までを調べる分野「Astrophysics/宇宙物理学」をミッションとする。米欧カナダの宇宙機構NASA/ESA/CSAが開発に参画した。地球周回軌道上で観測を続けているハブル(Hubble)宇宙望遠鏡と異なり、ウエブ望遠鏡は太陽から150万キロ離れたラグランジェ[L2]点に打上げられ(2022年1月24日)、ここで観測をしている。

PLATO系外惑星探査宇宙望遠鏡:

図2:(European Space Center/ P. Sebirot)ESAの惑星探査機PLATOの組立て状況。現在26個取付予定のカメラの内24個まで取付け終了した写真。

PLATOは現在(2025年5月8日)、ドイツのOHP社の手で予定の26個のカメラの内24個までの取付けを終わっている。完成した暁には、このカメラで全天の広い区域を探索し、恒星を回る系外惑星を調べることになる。

カメラは、全て正確な方角を指向するように“光学ベンチ(optical bench)”に固定されている。全てのカメラは同時に動いて、太陽を周回する地球に似た、生命存在可能区域(habitable zone)にある系外惑星を探査する。

光学ベンチにカメラを装着する作業は、PLATO組立ての中で最も精度を要求される部分である。24個の装着が終わって作動試験をした結果、全てが正常と確認された。

恒星の光度は、その手前を横切る惑星があると遮られて極く僅か光度が落ちる。この僅かの光度の低下を検知することで惑星の存在を知ることができる。

図3:(European Space Center/ P. Sebirot)「光学ベンチ」にカメラを取り付けている状況。

もう一つの役目は、恒星本体の探査である。恒星は固体ではなくゼリー状の塊で絶えず振動していて、それに伴い光度が変化している。これを詳しく測定すれば恒星内部の状況や年齢を推定できる。

PLATOの24個のカメラは6台ずつの「4グループ」に分かれている。各グループの6台のカメラは完全に同一の方角に向いている。そして4グループは少しずつ違う方向を探索するように動くので、カメラ全体しては一度に全天の5 %の空域を探索できる。PLATOは寿命4年と設定されているが、その期間でおよそ20万個の恒星を探索できる。PLATOの寿命は、[L2]点での姿勢制御などに使うスラスターの燃料で決まるので、これを上手く使えば最大8年ほどに伸ばすこともできる。

2台の速射カメラ(fast cameras)は、探索中のグループ・カメラと同じ空域を調べるが、最も高輝度の恒星を素早く見付け、PLATOシステムに伝達・それに焦点を当てるよう指示する役目をする。

OHB社は、このようなPLATOの“光学ベンチ”の組立てを進めているが、並行してPLATOのサービス・モジュールの組立ても行っている。サービス・モジュールは、探査機の活動に必要な全ての装置、すなわち太陽光を遮蔽するサン・シールド、推進装置、カメラの電子装置、地球との通信装置、熱管理装置、姿勢制御装置、その他の装置の作動を管理する複数のコンピューターを搭載している。

これからのPLATO完成に向けての重要な作業は、カメラと“光学ベンチ”が一体化した「ペイロード・モジュール」と「サービス・モジュール」結合する仕事である。OHB社は2025年夏に実施する予定と説明している。

PLATOは、打上げ時の重量は約2,300 kg、折り畳み時のサイズは3.5 m x 3.1 m x 3.7 m 。打上後ソーラー・パネルを広げると幅9 mになりソーラー・パネルの面積は30 m2を超える。

図4:(European Space Center/ P. Sebirot) PLATOのペイロード・モジュール。

PLATOに搭載するカメラおよび電子装備品などの科学計測機器は、ESAおよび PLATOミッション・コンソーシアムが共同で開発している。このコンソーシアム(共同体)は欧州各国の研究機関、大学研究所、関連の工業会で構成されている。

PLATO宇宙探査機は、ドイツの[OHBシステムAG]を中心となり、フランス・英国の[タレス・アレニア・スペース(Thales Alenia Space)]社、およびスイスの[ビヨンド・グラビテイ(Beyond Gravity)]社のチームが、建造・組立てを行っている。

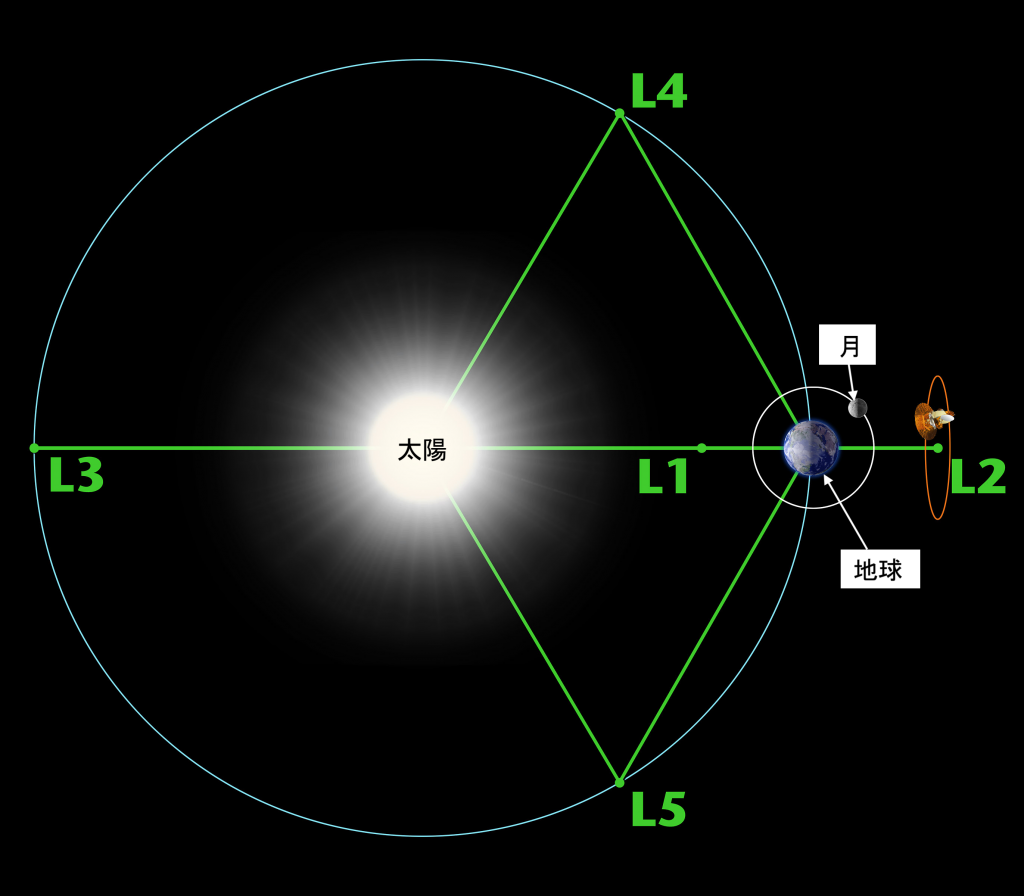

ラグランジェ・ポイントの説明;

ラグランジェ・ポイント(Lagrangian points)とは、2つの天体系から見て小さな質量の第3の天体(宇宙望遠鏡など)が安定して滞在できる点である。太陽・地球から受ける重力・遠心力が釣り合っている点・領域をいう。太陽・木星系では「トロヤ群」小惑星が[L4] / [L5]点にある。太陽・地球系の[L2]点は、太陽と反対側で地球から150万kmの距離にあり、観測衛星の軌道として好都合な位置にある。理由は、観測衛星は地球と共に太陽を周回できること、[L2]点から見て太陽と地球は同じ方向にあり両者を視野から外して衛星観測ができる。ジェームス・ウエブ宇宙望遠鏡などが打上げられている。

図5:ラグランジェ・ポイント(Lagrangian points)とは、2つの天体系から見て小さな質量の第3の天体(宇宙望遠鏡など)が安定して滞在できる点。

アリアン6(Arian 6)ロケット:

ESAが開発し[ArianGroup/エリアン・グループ] をリーダーとする欧州共同企業体が製造する。費用分担はフランス/55.3 %、ドイツ/21 %、イタリア/7.6 %、他はその他の10カ国が出資している。

2段式で燃料は液体水素/LH2と液体酸素/LOXを使用。

[Ariane 6]は2-23年7月まで使われていた[Arian 5]の後継ロケット。第1段は[バルカン(Vulcain)]エンジン1基、第2段は[ビンチ(Vinci)]エンジン1基。第1段両脇に固体燃料ブースター[P120C]を2基備えた[Arian 62]と4基備えた[Arian 64]の2種類がある。

第1段(LLPM)は、直径5.4 m、搭載燃料は140 ton、最大推力は1.370 kN、燃焼時間は468秒

第2段(ULPM)は、直径は同じ、搭載燃料は31 ton、最大推力は180 kN、燃焼時間は900秒だが途中5回の再着火が可能。

[Arian 62]初号機は2024年7月に打上げられたが、第2段ロケットの着火不具合で部分的な成功に終わった。2号機は2025年3月に打上げ、フランス軍のCSO-3偵察衛星の軌道投入に成功した。

低地球周回軌道(LEO)への打上げ能力は[Arian 62]が10.35 ton、[Arian 64]が21.65 ton、地球周回静止軌道(GTO= Geosynchronous Transfer Orbit/高度35,800 km)への打上げ能力は[Arian 62]が4.5 ton、[Arian 64]11.5 ton。

今後の予定は、2025年中に6基、2026年に8基、2027年以降は毎年10基の打上げを計画している。

[ESA/ArianGroup]が取り組んでいる課題は、第1段の再利用計画、SpaceXがFalcon、Starshipで実用化している打上げロケットの再使用技術を自力で開発すべく検討を進めている。

図6:(ESA D. Ducros) 欧州宇宙輸送システムズ(European Space Transportation Systems)のアリアン6 (Arian 6 /A62)の図。[A62]の全長は63 m、直径は5.4 m、打上時重量は530 ton、

終わりに

生命居住可能領域(Habitable Zone)、すなわち岩石質の惑星で十分な大気と液体の水を持つ領域にある系外惑星の探索は、観測技術の向上と共に進んできた。NASAが2009年に太陽周回軌道に打ち上げた系外惑星探査宇宙望遠鏡[ケプラー(Kepler)]は、2018年の観測停止までに、2,500個以上の系外惑星を検出した。2018年からは後継機[TESS]が系外惑星の探索を続けている。ESAが2026年末に打上げる[PLATO]は、これらの後継機だが、搭載する探索技術の進歩で一層精緻な観測が期待されている。

―以上―

本稿作成の参考にした主な記事は次の通り。

- Space.com May 9, 2025 “Planet hunter Plato gets its eyes, Space Photo of the day for May 7, 2025” by Robert Z Pearlman

- Universe Today May 18, 2025 “The Plato Mission Just got dozens of Cameras Installed” by Mark Thompson

- Arianspace/Ariangroup announcement “The 17th European Space Conference start the ESA-led PLATO mission”

- The European Space Agency “Plato Terrestrial planet hunter”

- Sorae 2025-03-09 “欧州の新型ロケット[アリアン6]2号機打上げ、フランス軍の衛星を搭載”

- ESA 08-05- 2025 “Plato grows its many eyes” and “Plato factsheet”