2025年6月日(令和7年) 松尾芳郎

令和7年5月の我が国周辺における中露両軍の活動は、中国軍の沖縄列島および台湾周辺での活動が一段と活発化しているが、ロシア軍の動きは低調になっている。これに対し我国および同盟諸国は、警戒を緩めることなく抑止力強化に努めている。

(China’s PLA military drill around Japan’s territorial spaces and Taiwan, are increasing to high, however, Russian’s activities are down to slow. Japan and allies are putting up same level of defensive actions. Following are the details of major issues.)

図1:(統合幕僚監部)5月26日前後に沖縄県宮古島南の西太平洋上の海域で訓練を繰り返す中国海軍空母「遼寧(16)」。満載排水量59,000 ton、全長304.5 m、J-15艦上戦闘機など最大36機を搭載する。

防衛省各幕僚監部、米第7艦隊などが発表した5月における我国周辺の中露両軍の軍事活動および我国と同盟諸国軍の対応は以下の通り。「*」で示す注目すべき事案については後半に解説する。

中露軍等の活動

5月1日発表:中国海軍ジャンカイII級フリゲート(530)、ソブレメンヌイ級ミサイル駆逐艦(136)が、東シナ海から宮古海峡を通過太平洋に進出。

5月7日発表:中国海軍ドンデイアオ級情報収集艦(796)が太平洋から与那国島―台湾間の海峡を抜け東シナ海に入る。

5月8日発表:朝、北朝鮮軍は東岸の元山付近から複数の弾道ミサイルを北東に向け発射、最高高度100 km、800 km飛翔し日本海の我国EEZ圏外に着弾。

5月15日発表:中国軍Y-9哨戒機1機が東シナ海から宮古海峡上空を通過、沖縄本島南の海域で旋回飛行を繰返した後、往路と同じ経路で東シナ海に。

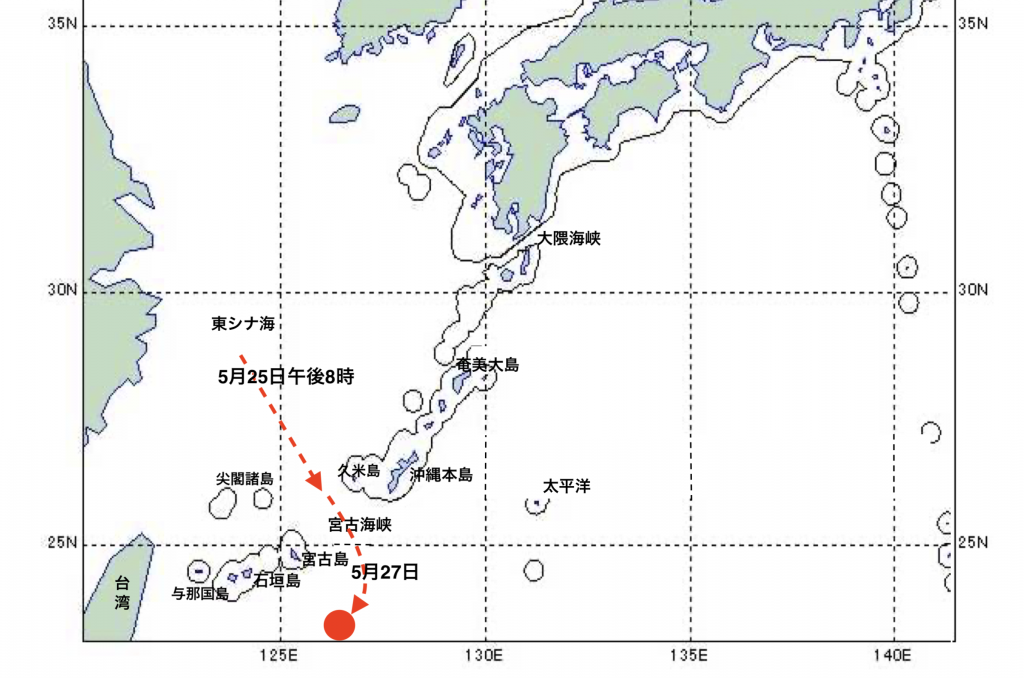

*5月16日発表:中国海軍艦艇5隻、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(132)、ジャンカイII級フリゲート(529)および(530)、ユーシェン級揚陸艦(33)、ユージャオ級揚陸艦(980)が、東シナ海から宮古海峡を通り太平洋に。

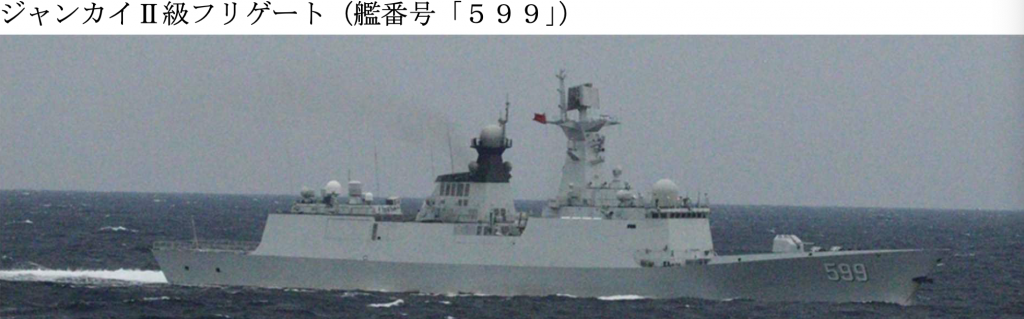

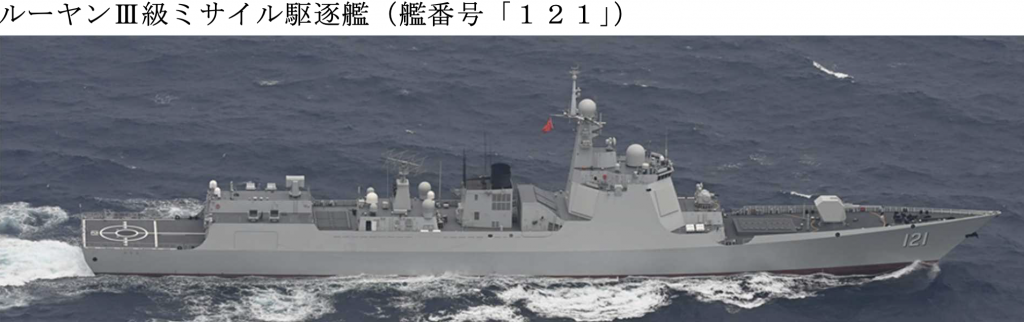

5月25日発表:中国海軍空母遼寧(16)を含む5隻の艦隊、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(121)および(122)、ジャンカイII級フリゲート(515)および(599)、が東シナ海から宮古海峡を通過太平洋に進出。

5月27日発表:中国海軍艦艇レンハイ級ミサイル駆逐艦(104)およびルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(121)の2隻が東シナ海から宮古海峡を通り太平洋に。

*5月27日発表:5月25日〜27日の間、空母遼寧(16)を含む空母打撃群の行動をまとめて発表。同艦隊は宮古島南方海域/台湾東海岸沖で訓練を実施、遼寧(16)で艦載機の離発着は120回に達した。

*5月30日発表:29日深夜、中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(158)およびジャンカイII級フリゲート(534)が東シナ海から宮古海峡を通過太平洋に進出。

我国、同盟諸国の動き

*5月7日発表(Naval Today.com):三菱重工は初めて米海軍艦艇の定期整備を受託・完成した。米海軍/遠征軍移動基地艦(expeditionary mobile base)/ミゲル・ケース(EBS-5)の5ヶ月定期整備(ROH)を4月15日に完了し、第7艦隊に納入。

5月7日発表(海上幕僚監部):海自掃海母艦「ぶんご」および掃海艦「えたじま」は5月2日マニラ沖で、フィリピン海軍コルベット艦「アポリナリオ・マビ二」と共同で掃海訓練を実施。

5月7日発表(海上幕僚監部):海自インド太平洋方面派遣(IPD25)部隊フリゲート「やはぎ」は5月3日、南シナ海でイギリス海軍哨戒艦「スペイ」およびイタリア海軍フリゲート「アントニオ・マルチェリア」と共同訓練を実施。(TokyoExpress 2025-5-14 “海自新型フリゲート、南シナ海で英伊両国艦と共同訓練”を参照)

*5月9日発表(Defense Industry Daily):航空自衛隊は、米国からTR-3アビオニクス装備の最新型F-35戦闘機3機を受領、石川県小松基地に配備。

5月9日発表(統合幕僚監部):空自第3航空団(三沢基地)F-35A戦闘機2機は、日本海上空域で、三沢基地にローテーション配備中の米空軍B-1B超音速爆撃機ランサー2機と共同訓練を実施。B-1Bは米空軍における長距離攻撃能力の中心的存在。

5月9日発表(陸上幕僚監部):陸自水陸機動団等は5月26日〜6月6日の間、フィリピンのパラワン島、ルソン島で行われる米比海兵隊との共同訓練「カマンダグ25」に参加中。

5月9日発表(陸上幕僚監部):陸自第46普通科連隊、中部方面特科連隊等は5月19日〜6月13日の間、豪州クイーンズランド州タウンズビル演習場等で、米海兵隊第1海兵機動展開部隊ダーウイン交替配備部隊、豪陸軍第3師団と実働訓練「サザン・ジャッカル25」を実施中。

5月12日発表(航空幕僚監部):空自部隊は4月28日〜5月9日の間、米バンデンバーグ宇宙軍基地で行われた米宇宙軍(U.S. Space Command)主催の「宇宙状況把握多国間演習/Global Sentinel 2025」に参加。演習には31カ国が参加して「宇宙状況把握/SSA=Space Situational Awareness」に関わる訓練を行い、多国間での情報共有体制の強化を図った。

*5月13日発表(陸上幕僚監部):陸自第1特科団(北千歳)は6月19日〜30日の間、北海道日高郡の室蘭市ー襟裳岬の海岸に面した静内(しづない)対空射撃場で地対艦誘導弾射撃訓練を実施する。射程150-200 kmの 88式地対艦ミサイルで海上標的を射撃。

5月14日発表(海上幕僚監部):5月21日三菱重工長崎造船所で海自フリゲート「によど」の引渡式・自衛艦旗授与式を実施。

5月16日発表(海上幕僚監部):海自インド太平洋方面派遣(IPD25)部隊のフリゲート「やはぎ」は5月15日、インドネシア・ジャカルタ沖で、インドネシア海軍コルベット艦「チュ・ニヤ・デイン」と共同訓練を実施、その後ジャカルタに寄航。

5月16日発表(海上幕僚監部):海自ヘリコプターSH-60Kは5月15日、相模湾上空で米海軍ヘリコプターMH-60Rと共同で対潜戦訓練を実施。

*5月22日発表(海上幕僚監部):5月29日三菱重工下関造船所で、海洋観測艦「あかし(AGS 5107)」の命名式・進水式を実施。「あかし(AGS 5107)」は建造費283億円、艤装および各種試験をして2026年3月に就役予定。同艦は満載,排水量4,700 ton、海底地形や海底土質、潮流、水質、磁気雑音など、対潜水艦戦に影響する環境のデータ化など海洋観測が主任務。

5月26日発表(海上幕僚監部):海自IPD25派遣の立入検査隊は5月20日〜23日の間、ミクロネシア連邦コロニアで、ミクロネシア連邦海上警察職員と共同訓練を実施。

*5月30日発表(航空幕僚監部):空自関係航空部隊は5月30日〜7月5日の間、アラスカ州イールソン空軍基地およびエレメンドルフ・リチャードソン統合基地とその数変空域で行われる米空軍主催の「レッドフラグ・アラスカ25-2 (Red Flag Alaska 25-2)」に参加中。

「*」で示す注目すべき事案の解説

*5月16日発表:中国海軍艦艇5隻、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(132)、ジャンカイII級フリゲート(529)および(530)、ユーシェン級揚陸艦(33)、ユージャオ級揚陸艦(980)が、東シナ海から宮古海峡を通り太平洋に。

大型揚陸艦ユウシャン級(33)およびユージャオ級(980)の2隻を中心とする5隻の艦隊が、5月16日昼間東シナ海から宮古海峡を抜け太平洋に進出した。台湾の東・太平洋を航行、台湾の頼清徳政権に圧力を掛ける狙い。同規模の行動は今年2月11日にも実施している。

図2:(統合幕僚監部)ルーヤン(旅洋)III級ミサイル駆逐艦は「昆明級・052D型」駆逐艦で中国版イージス艦。満載排水量7,500 ton、全長157 m、VLSは前後に32セルをそれぞれ配備、各級合わせて20隻が配備中で5隻が建造中。

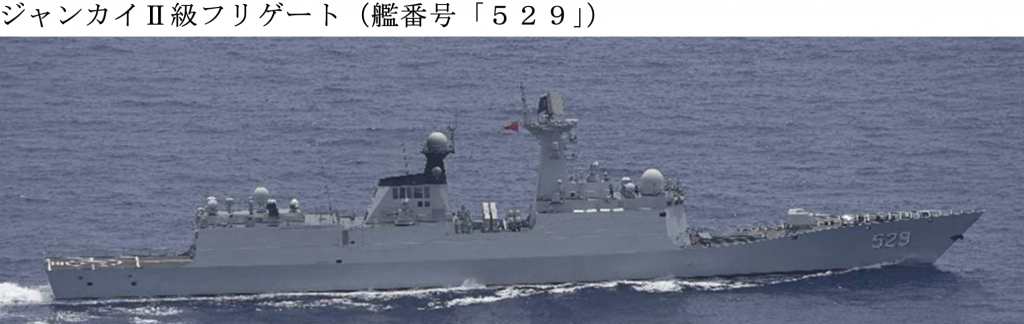

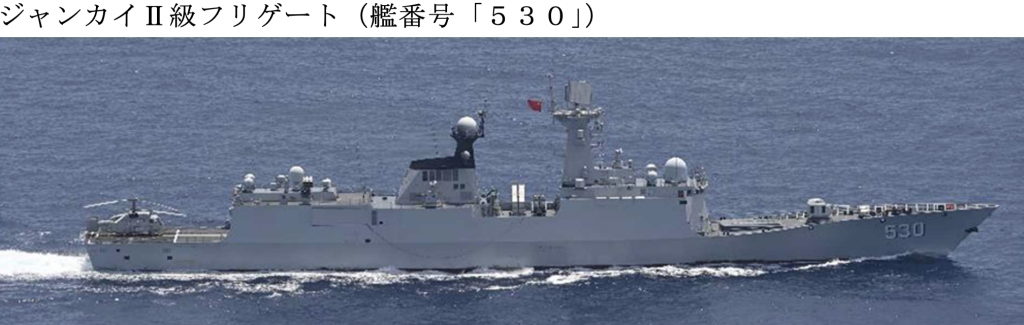

図3:(統合幕僚監部)ジャンカイ(江凱)II級フリゲート(054型)は、満載排水量4,000 ton、全長134 m、32セルVLSを装備、対空・対潜ミサイルを搭載する。同型は40隻ほどが就役。

図4:(統合幕僚監部)[530]は「徐州」、2008年の就役。

図5:(統合幕僚監部)ユーシェン(玉神)級/075型強襲揚陸艦は米海軍の強襲揚陸艦「アメリカ(USS America/LHA-6)」46,000 tonに比肩する大型艦。満載排水量40,000 ton、全長232 m、速力22 kts、艦載ヘリコプター30機、ウエルドックに揚陸艇LCAC-1級を3隻、上陸用兵員1,600名を収容する。同型艦は4隻が完成、4隻が建造中。071型、075型は中国沿岸・台湾から遠く離れた島嶼攻撃も可能な揚陸艦である。艦番号33「安徽」は2022年の就役。

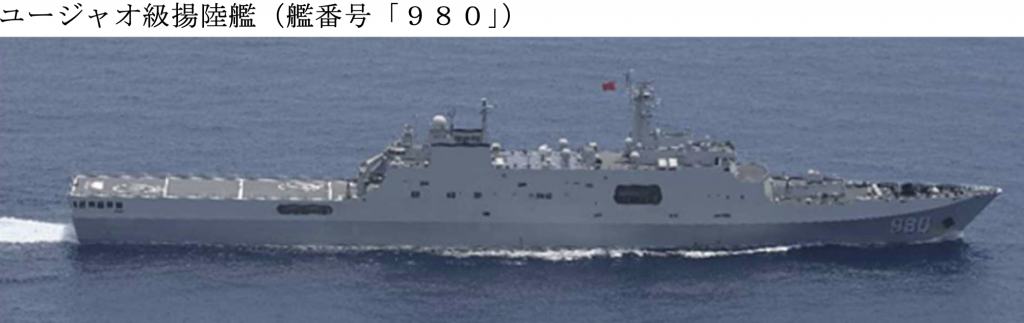

図6:(統合幕僚監部)ユージャオ(玉昭)級/071型揚陸艦は中国海軍初のドック型揚陸艦。満載排水量25,000 ton、Z-8輸送ヘリコプター2機と726型エアクッション揚陸艇4隻を搭載。搭載能力は兵員最大800名、装甲車両20台、人員、車輌の揚陸のためサイドランプを備える。同型艦は8隻が就役済み。写真「980」は「龍虎山」2018年就役。2023年にはタイ海軍に1隻輸出された。

*5月27日発表:5月25日〜27日の間、空母遼寧(16)を含む空母打撃群の行動をまとめて発表した。同艦隊は宮古島南方海域/台湾東海岸沖で訓練を実施、遼寧(16)で艦載機の離発着は120回に達した。

*5月30日発表:29日深夜、中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(158)およびジャンカイII級フリゲート(534)が東シナ海から宮古海峡を通過太平洋に進出。

中国海軍空母「遼寧(15)」を中心とする4~5隻の艦隊、「ジャンカイII級フリゲート(599)」、「ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(155)・(131)」、レンハイ級ミサイル駆逐艦(101)」は25日に宮古海峡を通過して太平洋に進出、宮古島南東190 kmの海域で艦載戦闘機および艦載ヘリの離発着訓練を実施した。回数は140回以上。

そして5月29日〜30日に掛けて「ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(158)」および「ジャンカイII級フリゲート(534)」の2隻が東シナ海から宮古海峡経由で太平洋に進出、「遼寧」空母艦隊に合流。6月初旬「遼寧」艦隊はフィリピン諸島東の太平洋上から東へ進路を変え南鳥島に向かう。

、

図7:(統合幕僚監部)「図1」説明を参照。

図8:(統合幕僚監部)ジャンカイ(江凱)II級フリゲート(054型)は、満載排水量4,000 ton、全長134 m、32セルVLSを装備、対空・対潜ミサイルを搭載する。同型は40隻ほどが就役中。写真「安陽(599)」は2018年4月就役。

図9:(統合幕僚監部)レンハイ級(南昌級/055型)ミサイル駆逐艦「南昌(101)2020年1月就役。満載排水量13,000 ton、最大速力32 kts、全長180 mの大型艦、70口径130 mm単装砲、ミサイル垂直発射筒(VLS)は64セル+48セル、その他の装備を含め前級「昆明(052D)」より大きく性能向上した。中国最新のイージス艦、同型は8隻就役中、4隻追加する予定。

図10:(統合幕僚監部)写真は「無錫(104)」2022年3月就役。

図11(統合幕僚監部)ルーヤン(旅洋)III級は「昆明級・052D型」駆逐艦で中国版イージス艦。満載排水量7,500 ton、全長157 m、VLSは前後に32セルのセットをそれぞれ配備、各級合わせて20隻が配備中で5隻が建造中。写真は「チチハル/斉斉哈爾(121)」で2020年8月就役、052D型バッチ3の艦。

図12:(統合幕僚監部)写真はルーヤン(旅洋)III級052D型バッチ3の29番艦の「宿州(158)」、2025年5月に就役したばかり。

図13(統合幕僚監部)ジャンカイ(江凱)II級フリゲート(054型)は、満載排水量4,000 ton、全長134 m、32セルVLSを装備、対空・対潜ミサイルを搭載する。同型は40隻ほどが就役。写真は「宝鶏(534)」2023年1月就役。

台湾国防部は、5月下旬の中国軍の動きとして対米防衛ライン「第一列島線」つまり沖縄を含む日本列島と台湾およびフィリピンを結ぶ海域に、艦艇70隻を展開した、と報じた。第1列島線内の黄海、東シナ海、南シナ海、台湾海峡で軍事力を展開・誇示して中国の内海化を試みている。冒頭で述べたように5月1日以降、第一列島線周辺での動きが活発化、27日には空母「遼寧」の艦隊が宮古島南方の沖合・台湾東の西太平洋海域で訓練を繰り返し、また南シナ海では空母「山東」が活動している。黄海では韓国とのEEZ境界付近で動きを活発化させ、韓国の政情不安に揺さぶりをかけている。これら中国の異常な活動は、5月20日に就任1年を迎えた台湾頼清徳総統を威圧し、また5月末からシンガポールで開催された「アジア安全保障会議」に参加した周辺国に軍事力を誇示する狙いがあると見られる。

「アジア安全保障会議」では、へグセス(Peter B. Hegseth)米国防長官が演説し「中国が台湾にとって“差し迫った脅威”になっていると警告。アジア諸国は国防費を増やし中国が意図する台湾侵攻を阻止するためアメリカと協力するよう求めた。そして中国は2027年に予定する台湾侵攻で「覇権主義的な大国」になろうとしている」と非難した。

これに対し中国政府は「冷戦思考の対立を押し売りし、中国を中傷・攻撃 “中国脅威論”を誇張した」と反発、米側に抗議した。

*5月7日発表(NavalToday.com):三菱重工は初めて米海軍艦艇の定期整備を受託・完成した。米海軍艦艇/遠征軍移動基地艦(expeditionary mobile base)/ミゲル・ケース(EBS-5)の5ヶ月定期整備(ROH)を4月15日に完了し、第7艦隊に納入。

米海軍艦艇の「定期整備(ROH=Regular Overhaul)」を日本の造船所に依頼、実施するのは今回が初のケースになる。「ミゲル・ケース(ESB-5)」はこれまでに米国造船所で「航海中の不具合修理(VRs=vice voyage repairs)」を行ったことがあるが今回の「定期整備(ROH)」はそれよりも大規模な工事で、三菱重工(MHI)との契約は1,200万ドル(18億円)であった。

インド・太平洋地区での米海軍艦艇の大型整備は、海外修理担当部門「US Ship _Repair Facility and Regional Maintenance Center (SRF-JRMC)」のシンガポール支所が担当している、

今回の工事では、6,000平方メートルの上甲板を頑丈な飛行甲板に改良、甲板周囲のキャットウオークに安全柵を設置した。また飛行甲板下の甲板部も大幅に改めギャレーを増設するなど兵員の収容環境を向上した。さらに艦全体の再塗装を行なった。

工事は三菱重工横須賀造船所で行われたが、米海軍関係者は「今後は定期的に同様な[ROH]工事がMHIで実施される」と話している。

図14:(Wikipedia) ミゲル・ケース(USS Miguel Keith / ESB-5)」は、「遠征軍移動基地艦(expeditionary mobile base)」で、「ルイス・プラー(Lewis B. Puller)」級の3番艦。2021月就役の新造艦で満載排水量10万トン、長さ239 m、幅50m、甲板には大型ヘリ離発着用スポット4ヶ所がある。

図15:(U.S. Navy)三菱重工で「定期整備(ROH)」が完了したミゲル・ケース(USS Miguel Keith / ESB-5)」。

*5月9日発表(Defense Industry Daily):航空自衛隊は、米国からTR-3アビオニクス装備の最新型F-35戦闘機3機を受領、石川県小松基地に配備。

航空自衛隊は[F-35A]型機を105機、[F-35B]型を42機、合計147機を導入する計画で、三沢基地:第3航空団―第301飛行隊・第392飛行隊に配備している。2025年に中部航空方面隊・小松基地:第6航空団―第303飛行隊に配備を開始、続いて同第306飛行隊にも導入、2028年度までに[F-35A]化を予定している。

空自が今回受領した3機のF-35AライトニングII戦闘機は従来と同じBlock 3型でこれから米軍が導入する予定のBlock 4型ではない。

しかしこのBlock 3型に、[TR-3]アビオニクス、つまり処理能力を向上した新しいデイスプレイ、コア・プロセッサ、メモリ・モジュールを装備した新型機である。

[TR-3]:

「テクノロジー・リフレッシュ3(Technology Refresh 3)」は「L3HARRIS」社が開発するオープン・アーキテクチャで、F-35の根幹となるシステムだ。これでF-35ブロック4(Block 4)の能力を最大限発揮できる予定だ。すなわち;―「統合型コア・プロセッサ (ICP) 」はレー従来のレーダー、電子戦装置、通信装備、操縦装置、コクピットおよびヘルメット表示を統合して作動させる装備で演算能力が大幅に向上する。「コクピット・デイスプレイ」は従来通り全周表示することに変わりは無いが、性能・冗長性を改善している。「メモリ・モジュール」は増え続けるセンサ・データを収納するため容量を20倍に増やしている。

[TR-3]は2023-2024年にかけソフト作動不安定のため、1年間納入が停止されていたが、昨年後半から暫定版の納入が再開されている。従って今後もソフトの修正パッチが追加される。しかし「TR-3」装備でF-35の性能は格段に向上することは間違いなく、これで「インド・太平洋の安定」に大きく貢献することになる。

2014年末に日米両政府は、F-35の整備拠点[FACO](Final Assembly & Check Out)として、米本国のテキサス州フォートワース工場以外に、イタリアに続き日本に置くことを決めた。日本ではIHIがF135-PW-100エンジンの国産化、三菱電機が独自のレーダーや電子妨害装置(ECM)を開発、三菱重工が機体の最終組立を行うため、名古屋に組立工場「FACO」を設置している。

図16:(US Department of Defense/Scott Swofford)空自小松基地:第6航空団に納入された[F-35A]、[TR-3]アビオニクス装備の初めての機体である。

*5月13日発表(陸上幕僚監部):陸自第1特科団(北千歳)は6月19日〜30日の間、北海道日高郡の室蘭市ー襟裳岬の海岸に面した静内(しづない)対空射撃場で地対艦誘導弾射撃訓練を実施する。射程150-200 kmの 88式地対艦ミサイルで海上標的を射撃。

第1特科団北海道・北部方面隊直轄の野戦特化部隊で、北海道に着上陸を企てるロシア軍などの海上目標を撃破する戦略部隊である。88式対艦ミサイル3個連隊、夛連装ロケット・システム/MLRS 2個大隊を中心に構成している。88式対艦ミサイル装備連隊は、第1(北千歳駐屯地)、第2(未幌駐屯地)、第3(上富良野駐屯地)、に配備されている。MLRS大隊は2つとも北千歳に駐屯する。

88式地対艦ミサイルは、三菱重工製、[SSM-1]とも呼ばれ1988年から配備中。ベースは1980年に正式化された空自用の80式空対艦ミサイル[ASM-1]で、これを地上発射型にしたもの。構成は前方からレーダー・シーカー、誘導部、弾頭部、燃料タンク、TJM 2ジェットエンジン、本体中央と尾部に4枚ずつの折畳式翼を備える。発射後途中まではINS(慣性誘導装置)で飛行、海上に出ると降下し電波高度計で海上を低空飛行する。目標に近づくと搭載するレーダーで目標を捕捉し着弾する。発射時には加速するため後部に固体燃料ブースターで飛び加速後に分離する。

システム構成は、指揮統制、捜索・標定レーダー、射撃統制、中継装置、ミサイル発射機、予備ミサイル装填装置、の各車輌からなる。ミサイル発射機搭載車は普通4両最大16両、で編成される。

発射機は、74式トラック後部にミサイル装填用の円筒形キャニスター6本を搭備える。後継機「12式地対艦ミサイル」あるいは「能力向上型」では四角形キャニスターに変更にされたが、88式はこれからも発射できる。

88式地対艦ミサイル発射樹の調達数は2000年(平成12年度)までに100両を超えているので、ミサイル本体の備蓄は600発以上になると思われる。

ミサイルは直径35cm、長さ約5 m、重量660 kg、射程は150-200 km (推定)、飛翔速度1,150 km/hr。

後継の「12式地対艦ミサイル性能向上型」の射程1,000-2,000 kmに比べると性能は落ちるが、北海道着上陸など近距離防衛戦には十分対処可能と思われる。

図17:(陸上自衛隊)88式地対艦ミサイル発射機。74式トラックに円筒式キャニスター6本を搭載する。

図18:(防衛省)[88式地対艦ミサイル]の発射状況。1991年以降、毎年秋に米国カリフォルニア州ポイント・マグー射撃場(NAS Point Magu)で射撃訓練を行なっており、電波妨害下での射撃を含め、全てが目標着弾に成功している。今回が日本国内で行う初の発射実験となる。

読売新聞(2025-4-18)によると、ロシア外務省は4月17日、陸自が6月に予定している北海道での地対艦ミサイルの発射訓練は「ロシア極東の国境付近での挑発行動だ。容認できない」とモスクワの日本大使館に抗議した。

*5月22日発表(海上幕僚監部):5月29日三菱重工下関造船所で、海洋観測艦「あかし(AGS 5107)」の命名式・進水式を実施。「あかし(AGS 5107)」は建造費283億円、艤装および各種試験をして2026年3月に就役予定。満載,排水量4,700 ton、海底地形や海底土質、潮流、水質、磁気雑音など、対潜水艦戦に影響する環境のデータ化など海洋観測が主任務の艦。

海上自衛隊の新しい海洋観測艦 [AGS-5107] は、5月29日に三菱重工(MHI) 下関造船所で進水式が行われ「あかし」と命名された。

海洋観測艦「あかし/AGS-5107」は、満載排水量4,700 ton、全長113.7 m、最大幅17.8 m、喫水深さ9.2 m、動力はデイーゼル・電気推進で出力4,600 HP。推進スクリューは、一般の固定軸プロペラとは異なり、水平方向に360度回転するアジマス・スラスター(azimuth thruster)2基を装備している。これで船を任意の方向に移動させたり、位置を正確に保持することができる。艦首下部にはアジマス・スラスターを補完するバウ・スラスター2基を装備している。速力は16 kts、乗員は約90名。

海洋観測艦は、対潜水艦戦や機雷戦で必要な海中や海底の情報を把握・集積するのが任務である。収集するデータは海底の地形・底質、潮流、地磁気、水温や塩分などの水質、である。

このため、これらの観測器具を搭載していいるはか、海底地形調査に必要な航法装置、それに必要なアジマス・スラスターなどを装備している。

以上の理由で海洋観測艦は秘匿性が高く、音響測定艦と同様内部詳細は秘密になっている。

図19:(防衛省)新型海洋観測艦「あかし/AGS-5107」の完成予想図。建造費は283億円、就役は2026年3月の予定。旧式化した「わかさ/AGS-5104」の代替艦として第1海洋観測隊に編入され横須賀に配備される。

図20:三菱重工下関造船所江浦工場で5月29日に命名・進水式が行われた海洋観測艦「あかし/AGS-5107」。これから艤装、各種試験を実施、来年3月に防衛省に引き渡される。

*5月30日発表(航空幕僚監部):空自関係航空部隊は5月30日〜7月5日の間、アラスカ州イールソン空軍基地およびエレメンドルフ・リチャードソン統合基地とその数変空域で行われる米空軍主催の「レッドフラグ・アラスカ25-2 (Red Flag Alaska 25-2)」に参加中。

空自部隊が参加する「レッドフラグ・アラスカ25-2」の訓練期間は6月12日―28日であるが、表題の期間は附帯の展開・撤収を含めた期間となる。

訓練実施場所はアラスカ州アイルソン空軍基地(Eielson Air Force Base)とエレメンドルフ・リチャードソン統合基地Joint Base Elmendorf Richardson)およびその周辺空域である。

空自が派遣する参加部隊は;―

那覇基地第9航空団、F-15J/DJ戦闘機6機

浜松基地警戒航空団、E-767早期警戒監視機1機

小牧基地第1輸送航空隊、C-130輸送機2機

人員約270名

訓練内容は、防空戦闘訓練、戦術攻撃訓練、対戦闘機戦闘訓練、戦術空輸訓練、物量投下訓練、空中給油訓練

「レッドフラグ・アラスカ(Red Flag Alaska)」は、アメリカ太平洋空軍(Pacific Air Force)が指導・実施する実戦を模した訓練で毎年3〜4回定期的に10日間の日程で行われる。2006年から始まり今年で19年になる。参加するのは米空軍と同盟諸国の空軍などで、各空軍で異なる戦術・戦法をこれを通じて統一化するのが主な目的とされる。

参加するのは米軍の空・海・陸・海兵隊、と同盟諸国であるオーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、オランダ、ニュージランド、ノルウエイ、ポーランド、フィリピン、韓国、すオエイン、スエーデン、イギリス、など。

参加航空機はB-1Bランサー、B-2スピリット、B-52爆撃機、F-15、F-18、F/A-18など戦闘機からヘリコプター、携帯用対空ミサイル(MANPADS)まで多機種が参加する。

図21:(Area_Kilo撮影)[レッドフラク・アラスカ25-2]に向かうため空自浜松基地を出発するE-767早期警戒監視機(2025-6-6)。

図22:(MOTORIZADO)[レッドフラグ・アラスカ25-2]の戦闘訓練に参加すべく、ネリス空軍基地を離陸する海兵隊航空部隊F/A-18戦闘攻撃機。

図23:「レッドフラグ・アラスカ25-2」が行われる基地。

―以上―