2025-8-2(令和7年)木村良一(ジャーナリスト・作家、元産経新聞論説委員)

墜落現場で見つかった後部圧力隔壁。直後から事故原因との関係が疑われた=群馬県上野村の御巣鷹の尾根(提供・産経新聞)

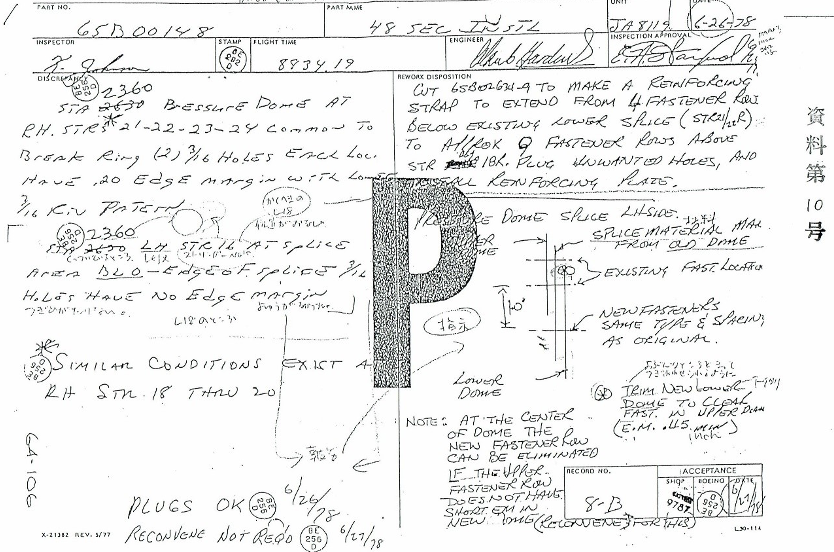

問題の修理指示書(FRR)「8-B」。Pの右横が後部圧力隔壁の修理方法を示した簡略図。図も文字も乱暴だ。日本語は8・12連絡会のメモ書き。Pはボーイング社のプロダクトの頭文字だという。(提供・「8・12連絡会」)

■墜落は午後6時56分過ぎ

今月8月12日に日航ジャンボ機墜落事故は発生から40年の節目を迎える。しかし、長い歳月が流れても解決されない問題がある。「事故調の過ち」と「陰謀論・撃墜説の正体」は6月号、7月号で述べたので、今回はボーイング社が明らかにしない「修理ミスの理由」について書こう。

まず、墜落事故の経緯を振り返る。1985(昭和60)年8月12日の午後6時24分過ぎ、伊豆半島南部の東海岸上空2万4000フィート(7315メートル)を飛行中の日航123便は、突然「ドーン」という大きな異常音を上げて後部圧力隔壁が破断した。与圧された客室と機体尾部の非与圧空間とを仕切っているのが、後部圧力隔壁である。客室内の与圧空気が隔壁の裂け目から非与圧空間に一気に噴き出し、垂直尾翼を内側から吹き飛ばすとともに機体をコントロールする油圧系統を破壊した。機体は操縦不能となった。機長たちは何が起きたか分からず、32分間の迷走飛行を強いられた末、午後6時56分過ぎ、群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落した。520人が命を落とし、助かったのは女性4人だけだった。これが日航ジャンボ機墜落事故である。

■修理ミスの理由は謎のまま

墜落事故の7年前の1978年6月2日、123便の機体は大阪国際空港(伊丹)でしりもち事故を起こし、機体尾部を大きく破損した。修理は機体を製造したアメリカのボーイング社が担当した。だが、後部圧力隔壁の交換修理で新しい下半分の隔壁を既存の上半分の隔壁に接続する際、本来1枚で繋ぐ中継ぎ板を2枚に切って差し込んでしまった。その結果、リベットが2列打ちの状態ではなく、1列打ちとなった。これが問題の修理ミスだ。この修理ミスによって隔壁の強度が7割にまで落ち、飛行を繰り返すうちに金属疲労から多数の亀裂が生じ、後部圧力隔壁は飛行中に大きく破断した。

ボーイング社は墜落事故の直後、隔壁の修理ミスが事故の原因であることは認めた。しかし、その修理ミスがなぜ起きたかという修理ミスの理由については、明らかにしていない。ボーイング社が日本の業務上過失致死傷の罪に問われるのを恐れたからだといわれ、修理ミスの理由は謎のままである。

■遺族が一番知りたいこと

アメリカは航空事故の再発防止のために背景を含めてきちんと原因を究明する国だ。ボーイング社はその航空大国アメリカを背負って立つ企業である。ボーイング社はNTSB(国家運輸安全委員会)とFAA(連邦航空局)に協力して修理ミスが起きた理由も調べ上げ、詳細な報告書をまとめているはずだ。海外にいる容疑者(ボーイング社の関係者)の公訴時効の成立はストップし、刑事責任の追及は可能だとはいえ、いまの段階で遺族側が新たに告訴・告発したり、検察が起訴に踏み切ったりするようなことはないだろう。長い歳月が過ぎるなか、もうボーイング社は修理ミスの理由を明らかにしていいのではないか。

墜落事故の遺族で作る「8・12連絡会」事務局長の美谷島邦子さんは「ボーイングはいまだになぜ修理ミスを犯したかを明らかにしていない。私は個人でアメリカの司法省に対し、ボーイングの調べ上げた事故原因をすべて開示するよう訴えた。断られたけど、ボーイングは開示すべきだと思う」と語っている。

昨年の夏に上梓した拙著『日航・松尾ファイル 日本航空はジャンボ機墜落事故の加害者なのか』(徳間書店)のあとがきにも書いたことだが、美谷島さんの言う通りである。遺族が一番知りたいのは、愛する肉親がどうして亡くならなければならなかったのか、その理由だ。なぜあの修理ミスを犯したのか。その修理ミスはどのような過程でどう生まれたのか。ボーイング社には修理ミスの理由をその背景を含めて公表し、世界の航空業界が同じようなミスをするのを防ぐ義務と責任がある。

■優秀なAOGチームの単純なミス

「本来1枚で繋ぐ中継ぎ板を2枚に切って差し込んでしまった」と前述したが、ボーイング社の作業は航空エンジニア(技術者)が指示を出し、その指示に従ってメカニック(作業員)が作業する。問題の隔壁の修理でエンジニアが出した指示書は「1枚の中継ぎ板で繋ぐよう」求めていた。だが、メカニックは中継ぎ板を2枚に切断して使った。なぜ、指示書通りに作業しなかったのか。

修理指示書は「FRR(Field Rework Record)」と呼ばれ、ボーイング社のAOGチームの中でエンジニアからメカニックに指示する作業内容を記したものであり、かつ作業現場での修理記録でもある。しりもち事故の修理指示書は160ページにも上るが、そのうち隔壁の修理についての記述はわずか数ページだった。

しりもち事故の修理では44人のAOGチームが作業に当たった。AOGチームのAOGは「Aircraft On the Ground」の略だ。直訳は「(空を飛ぶ)航空機が(トラブルを起こして)地上にいる」だが、意味は「緊急の修理が必要」となる。AOGチームはその都度、ボーイング社の工場のエンジニア、メカニック、インスペクター(検査員)らの中からそれぞれ選ばれて編成され、世界中どこの事故現場にもかけつける。ベテランぞろいで、完璧な修理をこなすボーイング社最高の修理担当メンバーとされ、しかも修理作業そのものが、「FAA(連邦航空局)認定の修理」となる。そんな優秀なAOGチームが、疲労亀裂を発生させる単純な修理ミスを犯したのである。

■作業中に意思疎通の欠如

日航とボーイング社を結ぶパイプ役で、拙著『日航・松尾ファイル』の主人公の松尾芳郎氏(94)は、修理ミスが起きた理由やその背景についてどう考えているのだろうか。

松尾氏は「修理指示書をメカニックが読み間違えて作業した結果、修理ミスを犯した可能性が高い」と語る。

この修理指示書の読み間違えに関し、読売新聞も墜落事故から3年後の1988年5月13日付朝刊に〈ボーイング社の社長がアメリカで読売新聞記者の単独インタビューに応じ、修理ミスを犯した理由について「作業員が修理指示書を読み間違えて中継ぎ板を2枚に切り分けて差し込んだ。しかし、その修理ミスの箇所が隔壁のウエブ(扇状板)に挟まれて隠れてしまい、修理完了の検査で発見することができなかった」と話した〉という趣旨の記事を掲載している。

松尾氏は「なぜ修理ミスが起きたかというと、エンジニアとメカニックの間に壁や塀があったからだ。エンジニアは壁や塀の向こう側からメカニックに指示を投げ渡すようなところがある。ボーイングの工場を見学したとき、このような関係を強く感じた。エンジニアとメカニックの意思疎通が不十分だった」と説明し、「現場のエンジニアが書いた指示書が殴り書きではなく、丁寧に分かりやすく書かれていれば、あるいはエンジニアがメカニックにきちんと説明していれば、修理ミスは起きなかったはず」と指摘する。

中継ぎ板を1枚差し込む修理方法については、修理指示書(FRR)の「8-B」に図解入りで説明されていたが、すべて手書きで松尾氏が指摘するように杜撰で乱暴な書き方だった。図は簡略なもので、定規が当てられていなかった。

この松尾氏の話の中で注目したいのが、「壁」「塀」「意思疎通の欠如」である。エンジニアはメカニックを見下していたのだろう。地位や立場が異なると、考え方も違ってくる。組織的にも個人的にも、両者の間にわだかまりがあったのかもしれない。

―以上―

◎慶大旧新聞研究所OB会によるWebマガジン「メッセージ@pen」の2025年8月号(下記URL)から転載しました。