2025-9-28令和7年)木村良一(ジャーナリスト・作家、元産経新聞論説委員)

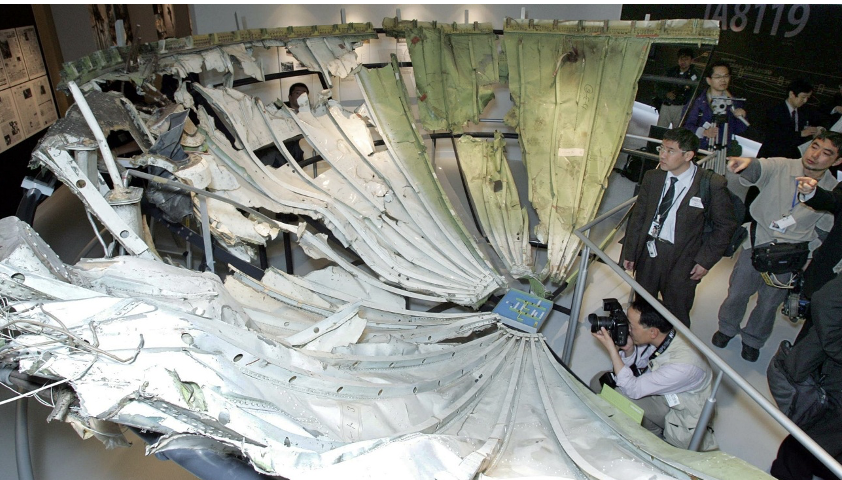

後部圧力隔壁はいまも日航安全啓発センターで展示されている。写真は2006年4月19日に報道陣に公開されたとき、撮影された=東京都大田区羽田空港(提供・産経新聞)

■8月7日付産経の1面の記事

この夏も日航ジャンボ機墜落事故の8月12日を中心に新聞やテレビ、ネットで関連するニュースや話題が取り上げられた。そんななか「隔壁接合板『設置困難で切断』」という見出しを付けた産経新聞(8月7日付)1面の記事が気になった。

「修理ミス理由説明」という見出しも付けられ、記事は冒頭〈米ボーイング社は産経新聞の取材に応じ、事故原因とされる接合板(スプライス・プレート)を2枚使用した機体の修理ミスが起きた理由について「設置することが構造上困難だったため」と明らかにした〉と書き出したうえで、次のように述べている。

〈ボーイングは取材に「プレートを所定の位置に設置するのが難しく、2つに切り分けて設置しやすくした」と説明した〉と記し、さらに〈ボーイングは昨年9月、日航機墜落事故に関するページを公開し、この内容を示していた。米連邦航空局(FAA)も、公式サイトで「隣接する構造物と複合的な湾曲のため設置が困難だった」と記載している〉と指摘していた。

振り返ると、日航ジャンボ機墜落事故はボ社による後部圧力隔壁の修理ミス

が原因で起きた。しかし、事故発生からこの40年間、ボ社はなぜその修理ミスが起きたかという修理ミスの理由について明らかにしていない。

■ボ社ホームページに新事実なし

産経新聞の記事から4日後の8月11日付朝日新聞の1面コラム「天声人語」がこう書いている。

〈最近になってボーイング社はホームページを更新。プレートを2枚に「切った」のは、指示されたやり方では「取り付けと固定が困難だと判明したため」とした。国交省も初めて知る情報だという〉

「最近になって」とは産経新聞の〈ボーイングは昨年9月、日航機墜落事故に関するページを公開し、この内容を示していた〉の「昨年9月」を指すのだろうが、それにしても時期が食い違うのはおかしい。これについてボーイング側に尋ねると、「昨年9月にホームページ(の全体)を更新した際、新たに日航ジャンボ機墜落事故についても触れた」との答えが返ってきた。

その後、取材を重ねて分かったことだが、ボ社の更新は以前からある連邦航空局(FAA)のホームページの「事故から学ぶ教訓」(Lessons Learned)の内容をそのまま踏襲している。ボ社のホームページにある墜落事故のキーワードをクリックすると、FAAのページに飛ぶ。その内容は「中継ぎ板のスプライス・プレート(産経新聞の記事では接合板)が挟みにくいので2枚に切って差し込んだ」というもので、拙著『日航・松尾ファイル』(徳間書店)の「28.修理ミスの理由」でも触れている。ボ社のホームページに新しい事実はない。独断で言わせてもらうと、産経新聞の記事は1面のカタ(2番手)で扱うような大きなニュースではないし、朝日新聞の「最近」も違う。

■修理ミスの理由は謎のまま

ここで問題の修理ミスについて復習しておこう。墜落事故の7年前の1978年6月2日、事故機は大阪国際空港でしりもち事故を起こし、機体の尾部を破損した。修理は機体を製造したボーイング社が担当したが、後部圧力隔壁の交換修理で新しい下半分の隔壁を既存の上半分の隔壁に接続する際、本来1枚で繋ぐ中継ぎ板を2枚に切って差し込んでしまった。その結果、リベットが2列打ちの状態(外見上は3列打ち)ではなく、1列打ちとなった。この修理ミスによって隔壁の強度が7割にまで落ち、飛行を繰り返すうちに金属疲労から亀裂が生じ、1985年8月12日、隔壁は飛行中に破断し、機体は要の油圧システムなどを失い、操縦不能となって群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落、520人が亡くなった。

ボ社は墜落事故の直後、隔壁の修理ミスが事故の原因であることはすぐに認めた。しかし、繰り返すが、その修理ミスがなぜ起きたかという修理ミスの理由については、いまだに公表していない。技術者の航空エンジニアやメカニックの作業員が日本の業務上過失致死傷の罪に問われるのをボ社が恐れたからだといわれ、修理ミスの理由は謎のままである。

■作業員に素人が紛れ込む?

前述した朝日新聞の天声人語は〈では、なぜ指示にない手順がまかりとおったのか。それこそが本当の原因だろう。だがボーイング社は、作業員への日本からの聴取を拒み、今に至っても解明されていない〉と訴え、〈誤った手順で良いと誰が判断したのか。それでは危ないとどこかで指摘できなかったのか〉と書く。その通りである。

アメリカのFAAやボーイング社の言うように「挟みにくいので2枚に切って差し込んだ」としたら、リベットが1列打ちになる隔壁の強度低下を理解していなかったことになる。航空機のリベットは2列打ちが基本だ。FAAに認定された修理チームの優秀な作業員がその基本を知らないはずがない。それとも作業員の中に航空技術の知識に乏しい素人が紛れ込んでいたのか。

修理指示書は修理の記録でもある。それゆえ、修理方法を変更したときには、あらためて航空エンジニア(技術者)からメカニック(作業員)に指示書を出すルールになっている。その指示書は存在するのか、しないのか。謎は深まるばかりである。

■黙ってホームページに載せるな

メッセージ@penの8月号で詳述したが、墜落事故から3年後の1988年5月13日付の読売新聞朝刊に「作業員が修理指示書を読み間違えて中継ぎ板を2枚に切り分けて差し込んだ」というボーイング社の社長のインタビュー記事が掲載されている。実際に修理指示書は乱暴な書き方で、日航とボ社を結ぶパイプ役を務めた、拙著『日航・松尾ファイル』の松尾芳郎氏も「組織としての意思疎通が欠如した結果、修理指示書を作業員が読み間違えた可能性が高い」と語っている。

航空大国のアメリカは再発防止のために事故が起きた背景を含めて細部にわたって詳しく事故の原因を調査する国だ。世界最悪の死者数を出した墜落事故である。当然、当時のボーイング社は詳しい報告書をまとめ上げてFAAやNTSB(米国家安全運輸委員会)に報告しているはず。ボ社はその報告書をもとに修理ミスの理由を公表すべきだ。公表は黙ってホームページに載せるのではなく、まずは日本記者クラブ(東京・内幸町)できちんと記者会見を行うべきである。

―以上―

◎慶大旧新聞研究所OB会によるWebマガジン「メッセージ@pen」の2025年9月号(下記URL)から転載しました。