2025年9月6日(令和7年) 松尾芳郎

令和7年8月、我が国および台湾周辺における中露軍の活動は高い水準のまま。これに対し我国および同盟諸国は、警戒を緩めることなく抑止力強化に努めている。

(China’s PLA and Russian Forces military drill around Japan and Taiwan maintain high level as last July in this Month. Japan and allies are putting defensive move against the both. Following are the details of major issues.)

防衛省および各幕僚監部、米第7艦隊などが発表した8月における我国周辺の中露両軍の軍事活動および我国と同盟諸国軍の対応は以下の通り。発表日に発表機関の記載がないのは全て「統合幕僚監部」発表の案件である。

- 8月1日発表:

8月1日早朝、中国海軍「ドンデイアオ級情報収集艦(791)が太平洋から宮古海峡を通過東シナ海に向かった、

図1:(統合幕僚監部)「東調」級情報収集艦。満載排水量6,000 ton、長さ130 m、速力20 kts、艦尾にヘリコプター発着甲板を備える。中央に大型レーダーがあり1000 km範囲の弾道ミサイルや衛星の追跡が可能。艦橋にある高さ46 mの4角錐マストには、HFからX波帯までの無線通信傍受、レーダー波受信など40種以上の各種アンテナがあり、あらゆる電子信号を傍受できる。「815型」1隻と改良型の「815A型」(6,600 ton) 4隻、「815A-II型」4隻がある。

- 8月1日陸幕発表:「日米豪3カ国訓練 オリエント・シールド」

陸上自衛隊は、令和7年度米豪軍との実働訓練「オリエント・シールド25 (Orien Shield 25)」を実施する。期間は9月16日〜24日、場所は関山演習場、空自峡ガ崎分屯地、米軍峡ガ崎通信所、千僧駐屯地、習志野演習場、相馬原演習場など。参加部隊は、陸自は第3師団・中部方面航空隊など、米軍太平洋陸軍は第35歩兵師団・第1-138歩兵大隊および在日陸軍航空大隊など、オーストラリア陸軍は第1師団・1個歩兵中隊など。

- 8月1日空幕発表:「日英空軍東シナ海で共同訓練」

航空自衛隊は、イギリス海軍空母打撃群[CSG-25]の日本展開に伴いイギリス空軍と8月6日、7日の両日空自築城基地および九州周辺の空域で共同訓練を実施する。参加するのは空自第8航空団(築城基地)所属のF-2戦闘機3機などとイギリス空軍F-35B STOVL戦闘機4機およびMRTT空中給油機1機。

- 8月4日発表:「中国艦2隻が宮古海峡経由太平洋へ」

海上自衛隊は、8月2日午前、東シナ海から宮古海峡経由太平洋に向かう中国海軍ジャンカイII級フリゲート(578)およびルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(156)を発見。

図2:(統合幕僚監部)説明は「図20」を参照。

図3:(統合幕僚監部)説明は「図12」を参照。

- 8月4日発表:「露海軍艦2隻宗谷海峡通過オホーツク海へ」

海上自衛隊は8月2日深夜、日本海礼文島沖から宗谷海峡を通過、オホーツク海に向かうロシア海軍、ウダロイ級駆逐艦1隻、ロプチャー1級戦車揚陸艦1隻およびステレグシチー級フリゲート1隻を発見。写真は無し。

- 8月5日発表:「中国海軍情報収集艦宮古海峡通過太平洋へ」

8月5日午前、東シナ海から宮古海峡を通過太平洋に向かう中国海軍ドンデイアオ級情報収集艦(798)を発見した。

図4:(統合幕僚監部)説明は「図1」参照。

- 8月7日発表:「中国軍無人機与那国島-台湾海峡を通過台湾沿岸飛行」

8月7日昼間、中国軍無人機1機が東シナ海から与那国島―台湾の海峡を通過、台湾東の海上で旋回、その後往路同じ経路で東シナ海に戻った。写真は無し。

- 8月5日陸幕発表「陸自米海兵隊とレゾリュート・ドラゴン訓練実施」

陸上自衛隊は9月11日〜25日の間、令和7年度米海兵隊との実働訓練「レゾリュート・ドラゴン25 (Resolute Dragon 25)」を実施する。

訓練場所は北海道から沖縄まで日本全国で次に示す箇所;―

・北海道:陸自北海道大演習場、陸自北恵庭駐屯地、陸自矢臼別演習場、陸自柏台演習場、陸自丘珠駐屯地、および空自計根別着陸場、

・東京都・海自硫黄島航空基地、

・大分県・陸自日出生台演習場および陸自十文字原演習場、

・佐賀県・陸自目田原駐屯地、

・長崎県・海自佐世保基地、

・熊本県・陸自建軍駐屯地、高遊原分屯地、および大矢野原演習場

・鹿児島県・陸自佐多対空射撃場、海自鹿屋航空基地、陸自天海駐屯地、瀬戸内分屯地、および徳之島、

・沖縄県・調整中、

参加部隊は次の通り;―

・陸上自衛隊 西部方面隊・第8師団、第15旅団、北部方面隊、中部方面隊、など

・海上自衛隊 第4航空群など

・航空自衛隊 調整中

・米海兵隊 第3海兵遠征旅団、第3海兵師団・第12海兵沿岸連隊など、第3海兵機動展開部隊情報群、第1海兵航空団、第3海兵兵站群など、および米陸軍第3多方面展開機動部隊、米海軍第7艦隊、米空軍第18航空団

- 8月4日Naval Today.com.発表「オーストラリア・フリゲートに日本案を選定」

オーストラリア政府は、周辺海域へ出現する中国軍艦艇の増加に対抗するため、海軍の近代化を急いでいる。その一つとして多目的フリゲートの選定を進めてきた。このほど日本の提案を受け入れ、これから価格・納期を含む調整を行い、合意に達すれば2026年初めまでに本契約を締結すると発表した(2025年8月4日)。

選定理由は、ステルス性に優れていること、自動化が進んでいること、乗員数が少ないこと、併せて優れた技術が結集した装備品に対する高い信頼性を評価するなど、の諸点。

オーストラリア政府の次期フリゲート計画は“Project Sea 3000”あるいは”SEA3000”と呼び、総額は100億豪ドル(9,600億円)と言われる。しかしこれは2034年までの日本から輸入する3隻分と、残り8隻を建造するオーストラリア州・ヘンダーソン造船所の拡張改修工事などに充てる費用になると見られる。最終的に11隻を調達するには総額300豪ドル(2兆8800億円)以上になる模様。オーストラリア政府は「新型FFM」を国産化することで1万人の雇用を創出することになると説明している。

図5:(Australian Government)オーストラリア海軍が導入する「新型FFM」の想像図。

合意済みの内容は、最初の3隻は三菱重工で建造しオーストラリア海軍に引き渡し、残りの8隻はオーストラリア西部の西オーストラリア州ヘンダーソン(Henderson)の造船所(オースタル[Austal]社か?)を拡張、ここで建造する。2029年までに最初の1隻が日本から引き渡される。

オースタルはについては「TokyoExpress 2024-1-29 “オースタル社、米海軍に遠征軍用高速輸送艦(EPF)の14隻目を納入“」を参照されたい。

価格交渉はこれからになるが、「もがみ型」の海自発注価格は2019年発注は500億円/隻、「新型FFM」の2025年予算案での発注単価は1049億円となっている。

「もがみ(FFM-1)」型:

「もがみ」型は、ステルス設計のフリゲート、対水上戦、対空戦、対潜水艦戦、対機雷戦などに対処できる多機能フリゲート。軍拡を続け海洋進出を急ピッチで進める中国を睨み、鹿児島から台湾まで全長1,200 kmに及ぶ南西諸島の防衛を担う主力艦として期待されている。

これまでに、2022年4月就役の「もがみ(FFM-1)」から2025年6月就役の「ゆうべつ(FFM-8)」まで6隻が完成、残り6隻が建造中である。最後の艦・名称未定「(FFM-12)」(2027年3月就役予定)で終了する。そして次の「新型_FFM」の建造が始まる。

「もがみ(FFM-1)」型の要目は次の通り。基準排水量3,900 ton、満載排水量5,500 ton、長さ133 m、最大幅16.3 m、最大速力30 kts以上、乗員60~90名。兵装はMk.45 5 inch砲1門、Mk.41 VLS (垂直発射装置)16セル、Sea RAM対空ロケット・システム1基、17式対艦ミサイル4連装発射筒2基、など。SH-60K哨戒ヘリコプター1機を搭載。レーダーは、XバンドOPY-2多機能レーダー(OPY-1レーダーとOPS-48潜望鏡探知レーダーを統合した装置)、電子光学センサーOAX-3可動型および固定型を装備する。これらセンサー類をを組込んだ「NORA-50複合空中線」装置が艦橋上に装備される。さらに対機雷戦装備として、対機雷戦ソナー・システムOQQ-11、無人機雷排除システム用水上無人機(USV)と機雷探索用無人機(UUV)を搭載・運用する。

「もがみ型」では、Mk.41 VLS (垂直発射装置)16セルには”07式垂直発射アスロック対潜ミサイルのみを搭載すると言われている。

図6;(海上自衛隊)海自フリゲート「もがみ(FMM-1)」。

図7;「もがみ型」FFMの戦闘指揮所(CIC=Combat Information Center)。360度全周スクリーンで囲まれ、対水上戦、対空戦、対潜水艦戦、対機雷戦、および“ラジオ・コントロール”、“シップ&ダメージ・コントロール“の各担当デスクが全周スクリーンに張り付いている。艦内各所の損傷、火災の監視・対応に従来多数の人員を配置していたが、「もがみ型」では艦内200ヶ所以上にセンサーを配備、シップ&ダメージ・コントロール・デイスクで一括担当、要員削減を図っている。

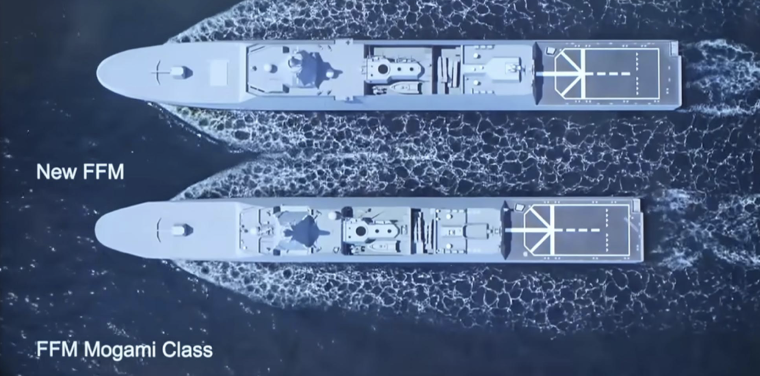

「新型FFM」」:

2025年度予算で、「もがみ型」(基準排水量3,900 ton)より一回り大きい能力向上型「新型FFM」(基準排水量4,880 ton)の建造が始まった。海自では2032年度末までの5年間で12隻を調達する予定。オーストラリア向け輸出を加えると年間3隻のペースで建造が進むことになる。

「新型FFM」」は、「もがみ型FFM」と基本は変わらないが、艦容が一回り大きくなる。最大の相違は、“ミサイル垂直発射装置「Mk. 41 VLS」が16セルから32セルに倍増、強力な対空戦能力を持つことになる点である。「もがみ型」では「Mk. 41 VLS」16セルの生産が遅れ「によど(FFM 7)」からやっと建造時に搭載されるようになった。今後1~6番艦には遡り順次搭載が進む。

「Mk 41 VLS」はロッキード・マーチン(Lockheed Martin)製で、三菱重工がライセンス生産、海自艦艇に搭載している。

「新型FFM」の要目は、基準排水量4,880 ton、長さ142 m、幅17 m、(満載排水量は推定6,500 ton)、乗員は「もがみ型」と同じ90名。

図8:(Naval News) 「新型FFM」長さ142 m幅17 m(上)と「もがみ型FFM」長さ133 m 幅16.3 m(下)の想像図。

- 8月6日 米第7艦隊発表「機雷戦および掃海訓練を日米共同で実施」

米第7艦隊と海上自衛隊が7月14日〜28日の間、青森県陸奥湾で行っていた「対機雷戦訓練(MINEX / Mine Warfare Exercise)2JA 2025」が終了した。この訓練は日米両軍で毎年定期的に開催され対機雷戦の技量向上を図るため15日間行われる。内容は敷設された機雷原に安全な水路を切り開くべく、機雷の捜索(hunting)、検出(detection)、無力化/水中処分(neutralization)を行う、と云うもの。参加部隊は米第7艦隊「第7対機雷戦隊(MCMGRU-7=Mine Countermeasures Group 7)と海自「第3掃海隊」。

米側からの参加はアベンジャー級掃海艦「ウオリアー(USS Warrior (MCM-10))、1,400 ton)」、第5水中処分隊(EODMU 5=Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit 5)兵員、MH-53E掃海ヘリコプター2機。

海自からはフリゲート1隻(もがみ)、掃海母艦2隻(ぶんご/MST-463)および(うらが/MST464)共に満載排水量6,850 ton、あわじ型掃海艦2隻、掃海艇(とよしま)を含む6隻、P-1哨戒機とP-3C哨戒機の計5機、MCH-101ヘリコプター2機が参加した。

MCH-101ヘリは機雷掃海・輸送ヘリで岩国基地第111航空隊に配属されている。

図9:(海上自衛隊)「MCH-101」は英伊合弁レオナルド社製、掃海と人員輸送用として導入された。重さ14.6 ton、航続距離1,300 km。エンジンはRR TM 322ターボシャフト出力2,150軸馬力を3基装備。艦内に収納するためローターは自動折り畳み式。10機配備されている。

- 8月7日空幕発表 「空自F-2A戦闘機から乗員緊急脱出」

航空自衛隊百里基地第7航空団・第3飛行隊所属のF-2A戦闘機1機が百里基地北東150 kmの訓練空域で訓練中、エンジン推力の低下が発生、飛行不能となりパイロットの30代一等空尉が管制に通報したのち緊急脱出した。百里救難隊所属のUH-6oJヘリコプターが出動し救助、病院に搬送した。負傷の状況は軽微で命に別状はない。

図10:(航空自衛隊)F-2A/Bの写真。翼幅11.1 m、長さ15.5 m、エンジンはF110-GE-129 1基(ドライ推力7,710 kg、A/B時推力13,380 kg)、最大速度マッハ2.0、戦闘行動半径460海里、兵装は20 mm機関砲、空対空レーダー・ミサイル、空対空赤外線ミサイル、空対艦ミサイルなどを搭載。ロッキード・マーチン製F-16戦闘機をベースに、三菱重工で改良・大型化した機体。94機が製造された。

- 8月7日ロイター(Reuters)報道 「中露海軍日本海で対潜共同訓練を実施」

ロシア国防省は8月6日、ロシア海軍と中国海軍が日本海で敵の潜水艦を捜索、撃沈する演習を実施したと発表した。演習には中国「Y-8」対潜哨戒機、ロシア海軍の「Il-38」哨戒機が参加した。ロシア国防省は「効果的な協力行動で敵の潜水艦は速やかに発見され、模擬破壊された」と説明している。

図11:(ロシア国防省/Reuters)演習に参加した中国海軍「ダカイ級潜水艦救難艦(841)」満載排水量13,500 ton。同艦は7月24日昼、東シナ海から対馬海峡を通過、日本海に向かうのを海自「P-1」哨戒機が発見、追尾した。

- 8月8日発表 「中露海軍艦艇3隻宗谷海峡通過オホーツク海へ」

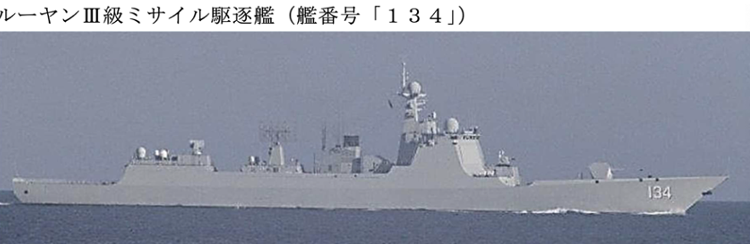

8月7日から8日にかけ、北海道奥尻島北西から宗谷海峡を通過、オホーツク海に向かう中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(134)、フチ級補給艦(886)、およびロシア海軍ウダロイI級駆逐艦(564)の3隻を発見した。このうち中国艦2隻は7月24日早朝東シナ海から対馬海峡経由日本海に入ったものと同一である。

図12:(統合幕僚監部)写真は「紹興 (134)」2022年就役。ルーヤンIII級(旅洋III)は「052D」型駆逐艦、あるいは「昆明」級駆逐艦と呼ばれる最新型イージス艦。満載排水量7,500 ton、長さ161 m、速力30 kts、ミサイル発射用VLS 32セル型を2基。2014年から就役が始まりバッチ1からバッチ4まで合計29隻が配備されている。さらに8隻の建造を予定。

図13:(統合幕僚監部)「903」型補給艦とも呼ぶ。「903」型は満載排水量2,0500 ton、改良型の「903A」型は23,000 ton。長さは178.5 m、速力20 kts。門型ポストが前後に2基ずつあり、前が燃料用、後ろがドライカーゴ用、後部はヘリコプター甲板になっている。写真の「千鳥湖 (886)」は「903」型。「903」型は2隻、「903A」型は7隻が就役中である。

図14:(統合幕僚監部)説明は「図40」を参照。

- 8月9日フォーカス台湾報道「中国軍が台湾封鎖演習を実施」

台湾国防部は、8月8日、9日の24時間に中国機54機、艦艇8隻が台湾海峡周辺で活動したと発表した。中国軍機のうち47機は台湾海峡中間線を超え、台湾北部や南西の空域に侵入した。これに対し台湾軍は空軍、海軍、沿岸配備のミサイル・システムが配備に付き不測の事態に備えた。

- 8月5日 航空幕僚監部発表 「空自REFORPAC訓練に参加」

7月9日〜8月4日の間、航空自衛隊は米軍主催の訓練「レゾリュート・フォース・パシフィック(REFORPAC=Resolute Force Pacific)」に参加した。訓練内容は;―

・日本周辺空域での防空戦闘訓練、

・米海兵隊岩国基地への空自戦闘機展開訓練、

・千歳基地・三沢対地射爆場・小松基地での滑走路被害復旧訓練、

・三沢基地での患者後送訓練、

・松島基地、百里基地、小松基地への米軍戦闘機展開訓練、

この訓練を通じ、抑止力の強化、奇襲に対する対処力の強化を図った。空自からの参加機などは公表されていない。

図15:(航空自衛隊)空自が「REFORPAC」で公表した写真。演習では同じ給油員が手際良く次々と米F-16戦闘機と空自F-2戦闘機(写真)に給油し、直ぐ離陸可能にした。これも日米の一体感を印象付けた。

三沢基地;―

三沢基地は、航空自衛隊唯一の日米共同使用航空作戦基地。基地には空自「F-35A」戦闘機、「E-2DおよびE-2C」早期警戒管制機、「CH-47J」輸送ヘリ、「T-4」中等練習機、米第35戦闘航空団「F-16C Block 50」戦闘機、空軍「C-21A」輸送機および海軍「P-8」哨戒機、が常駐している。空自「第3航空団(3rd Air Wing)」の基地であり、「第3航空団」はF-35Aを使う「第301飛行隊」、「第302飛行隊」で構成されている。空自はF-35Aを105機、空母「かが」、「いずも」に搭載するSTOVL型F-35Bを42機、合計147機を調達中である。配備先は三沢に加え小松基地、新田原基地、が予定されている。

図16:(国土地理院)2024年撮影の三沢基地。東西に伸びる3,000 m級の滑走路を中心に、日米両軍および民間航空が共同使用している。基地総面積1,600万平方メートル(485万坪)。滑走路両側の大部分は米軍・自衛隊が共用する基地、民間旅客ターミナルは右下にある白の四角形の建物。

- 8月8日 Air Force News発表 「米空軍F-16戦闘機部隊REFORPACに参加」

4週間実施された「REFORPAC」訓練、米太平洋用空軍所属三沢基地配備の「第35戦闘航空団 (35th Fighter Wing)の実戦に即した飛行訓練、が終了した。訓練は、米空軍最大の太平洋における不測の事態発生にに対処するために行われた。米軍からは兵員12,000名、航空機400機が参加、4,500 kmの範囲にある50箇所で行われた。これを通じて、インド太平洋区域のあらゆる区域に直ちに展開、侵入する敵に対処する能力を一段と高めることができた。

有事の際三沢基地は、単なる基地としてではなく、日本側空自戦闘機との統合運用を指揮する司令部として機能する(第35戦闘航空団司令ポール・デビッドソン中佐・Col/ Paul Davidson談)。今回の演習では、両軍の戦闘訓練だけでなく、地上での給油作業、機体の整備、滑走路の修復作業、救難行動など、あらゆる場面で緊密な連携行動がなされ、一体となって演習が遂行されたことは、大きな抑止力向上につながるものと評価できる。

「第35戦闘航空団 (35th Fighter Wing)」;―

「太平洋空軍((PACAF=Pacific Air Force)」の麾下にあり、2個戦闘機中隊(13th and 14th)を中心に構成されている。各中隊はF-16CM(C and D models) Block 50ファイテイング・ファルコン(Fighting Falcon)戦闘機24機で編成、従って三沢基地第35戦闘航空団はF-16C合計48機を保有している。

図17:(Misawa Air Base)第14戦闘機中隊所属のF-16C Block 50戦闘機が滑走路に向かいタキシーしているところ(2025-6-27撮影)。背景は耐爆掩体壕/シェルターである。

- 8月12日発表「露海軍情報収集艦津軽海峡を通過太平洋へ」

8月2日、3日、ロシア海軍「ビニシア」級情報収集艦(208)が北海道奥尻島の接続水域内から南進、9日には渡島大島接続水域内を航行・遊弋して、10日に津軽海峡を東に進み、太平洋に進出した。

前述7月9日~8月4日の4週間に渡り三沢基地を中心に実施された「レゾリュート・フォース・パシフィック(REFORPAC=Resolute Force Pacific)」日米訓練の通信傍受が目的と思われる。

図18:(統合幕僚監部)ロシア海軍「ビニシア」級情報収集艦(208)

- 8月12日発表「中国海軍2隻が宮古海峡通過東シナ海へ」

8月10日早朝中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(156)が、太平洋から宮古海峡を通過、東シナ海に向け去った。また同時刻少し遅れて中国海軍フリゲート(578)が太平洋から宮古海峡を通り東シナ海に入った。

これら両艦は8月2日、東シナ海から宮古海峡経由太平洋に出た艦と同じである

図19:(統合幕僚監部)ルーヤン(旅洋)III級は「昆明級・052D型」駆逐艦で中国版イージス艦。満載排水量7,500 ton、全長157 m、VLSは前後に32セルのセットをそれぞれ配備、各級合わせて20隻が配備中で5隻が建造中。写真は「Zibo(156)」2020年1月の就役、052D型(バッチ3)の1番艦。

図20:(統合幕僚監部)ジャンカイ(江凱)II級フリゲート(054型)は、満載排水量4,000 ton、全長134 m、32セルVLSを装備、対空・対潜ミサイルを搭載する。同型は40隻ほどが就役。写真は「揚州(578)」で2015年9月就役。

- 8月12日発表「中国海軍情報収集艦大隈海峡通過東シナ海へ」

8月11日早朝、中国海軍ドンデイアオ級情報収集艦(798)が、太平洋から鹿児島県大隈海峡を通り東シナ海に向け立ち去った。同艦は8月5日に宮古海峡を通り太平洋に進出している。

図21:(統合幕僚監部)「東調」級情報収集艦。説明は「図1」を参照。

- 8月12日発表「露海軍哨戒艇2隻宗谷海峡通過オホーツク海へ」

8月12日朝ロシア海軍タランタルIII級ミサイル護衛哨戒艇2隻(978) (937)が、北海道礼文島北西から宗谷海峡に向け航行、東進してオホーツク海に向かった。

図22:(統合幕僚監部)タランタルIII級ミサイル護衛哨戒艇は、沿岸警備を主任務とする500 ton級・長さ56 mの「1241.1型」ミサイル艇。対艦ミサイル「3M80・モスキート」連装発射装置2基を搭載する。また対空ミサイル「9K38イグラ」と「AK-630 M」防空システム2基を搭載する。

図23:(統合幕僚監部)

- 8月12日 海上幕僚監部発表「海自艦ニュージランド艦と訓練」

8月7日および8日の両日、令和7年度インド太平洋方面派遣(IPD 25)部隊は、ニュージランド西の海域でニュージランド海軍と親善訓練を実施した。

海自からは「IPD25第3水上部隊」のヘリ空母「いせ(DDH-182)満載排水量19,000 ton、」、護衛艦「すずなみDD-114)」満載排水量6,300 ton。「すずなみ」は「たかなみ(DD-110)」級5隻の5番艦、主な兵装としてMk.41 VLS 32セルを備える。

ニュージーランド海軍からは多目的艦「カンタベリー(Canterbury Multi Role Vessel」満載排水量9,000 ton。主任務は揚陸艦で車両搭載のためのRO-RO機能を備える。その他に練習艦・哨戒艦の役割もある。

図24:(海上幕僚監部)左が「カンタベリー」、右が護衛艦「すずなみ(DD-114)」。

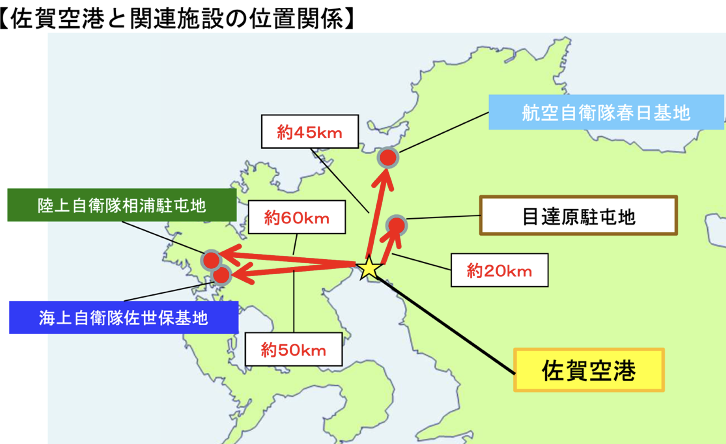

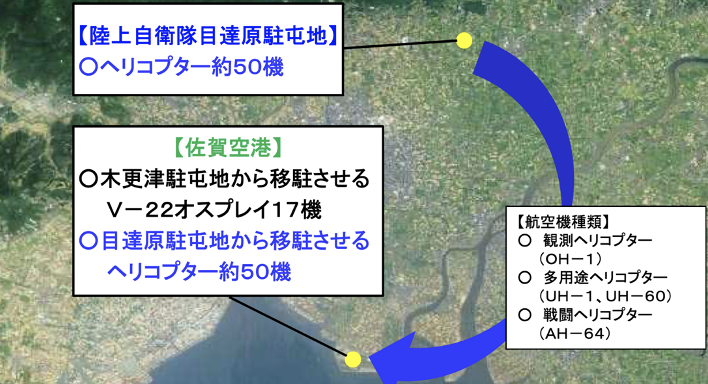

- 8月12日発表「陸自V22オスプレイ佐賀空港基地へ移転完了」

陸上自衛隊V-22オスプレイの佐賀県佐賀空港隣接の佐賀駐屯地へ移駐は、8月12日に17機全てが到着し完了した。これで長崎県相浦駐屯地などに配備されている水陸機動団部隊と一体運用が可能になり、南西諸島の島嶼防衛能力が著しく強化される。

これに合わせ現在佐賀県目田原駐屯地にある陸上自衛隊ヘリコプター部隊約50機が佐賀駐屯地に移駐する。

図25:(防衛省令和4年度(2022)V-22佐賀空港利用)

図26:(防衛省令和4年度(2022)V-22佐賀空港利用)

- 8月14日発表「中国艦2隻対馬海峡経由東シナ海へ」

8月13日午後、長崎県対馬の韓国側海峡を日本海から東シナ海に向け航行する中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(118)、ダカイ級潜水艦救難艦(84)を発見追尾した。いずれも7月24日・25日に津島海峡経由で日本海に入った艦と同一である。

ロシア国防省8月27日発表によると、8月中旬にロシア太平洋艦隊所属の通常動力潜水艦「ボルボフ(Volkhov)(B-603)」と中国海軍通常動力潜水艦1隻が日本海で合同パトロールを実施した、と発表した。

従ってルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(118)、ダカイ級潜水艦救難艦(84)の両艦はこの潜水艦合同パトロールの支援を行ったものと思われる。

図27:(統合幕僚監部)ルーヤン(旅洋)III級ミサイル駆逐艦は「昆明級・052D型」で中国版イージス艦。満載排水量7,500 ton、全長157 m、VLSは前後に32セルをそれぞれ配備、各級合わせて20隻が配備中で5隻が建造中。

図28:(統合幕僚監部)ダカイ級は中国の新型潜水艦救難艦で満載排水量13,800 ton、長さ158 m、幅23 mの大型艦。写真は2番艦の「西湖(841)」。先月7月24日に日本海に向け航行するのを初めて発見した。

- 8月15日発表「露海軍情報収集艦津軽海峡通過日本海へ」

8月14日朝、青森県尻屋岬の北東海域でロシア海軍ビ二シヤ級情報収集艦(208)を発見、同艦はその後津軽海峡を通過、日本海に入った。この艦は8月9日・10日に日本海から津軽海峡経由太平洋に出た艦と同一である。写真は省略。

- 8月15日発表「露海軍潜水艦など3隻対馬海峡通過東シナ海へ」

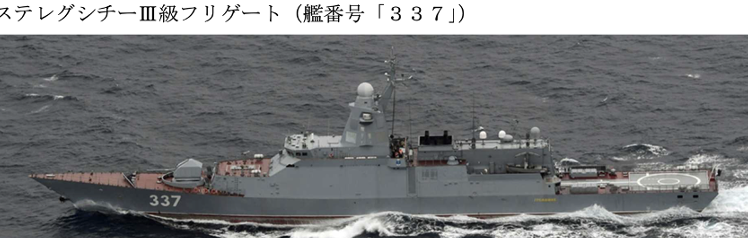

8月14日午前、対馬海峡東側海域をロシア海軍キロ改級潜水艦、ステレグシチー級フリゲート(335)、バクラザン級救難曳船の3隻が日本海から東シナ海に向け航行した。

これら3隻はその後8月20日に東シナ海から対馬海峡を経由し日本海に向かった。以下の写真は8月20日撮影のものを使用する。

図29:(統合幕僚監部)ロシア海軍キロ改級潜水艦。「キロ」級877型の改良型で「636号計画艦」と呼ぶ。エンジンが出力を向上したターボデイーゼルになり、充電時間が短縮されている。推進プロペラを6翅から7翅に変更、回転数を半分にし騒音を抑えている。排水量は水上2,350 ton、水中3,950 ton、長さ74 m、水中速力25 kts。兵装は、533 mm魚雷発射管6門、司令塔に対空ミサイル発射装置があり浮上時に発射可能。写真は「ボルボフ(Volkhov)(B-603)」と思われる。中国海軍は636系列艦を10隻保有している。

図30:(統合幕僚監部)ステレグシチー級フリゲートは[20380型警備艦]、改良型は[20381型]、沿海用汎用警備艦で2007年から配備中。満載排水量2,200 ton、長さ105 m、速力27 kts、ステルス形で先進閉囲型マストを装備する。電子装備、武器システムも近代化され、対艦兵器は[3M24ウラン]対艦ミサイル4連装発射筒2基、艦尾甲板にはKa-27PL哨戒ヘリ1機を搭載する。(335)は「グロムキー」で2018年12月の就役。太平洋艦隊には5隻が配備中。

図31:(統合幕僚監部)バクラザン救難曳船、艦首にヘリ発着パッドがある。

- 8月15日 産経ニュース発表「露軍我が国固有の北方領土で訓練」

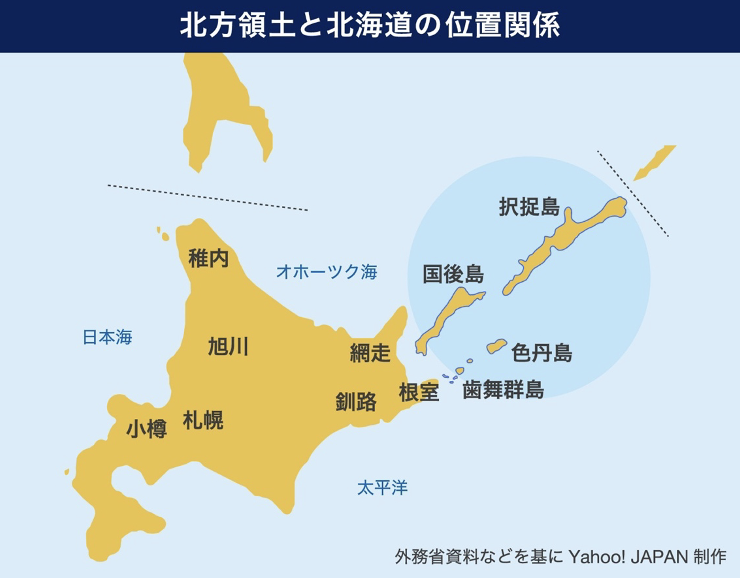

ロシアが不法占拠する北海道、根室半島の納沙布岬沖に広がる歯舞群島、色丹島、網走・知床半島沖の国後島および国後島の我が国北方領土で、ロシア軍は8月1ヶ月間軍事演習を行った。我が国政府は外交ルートを通じ厳重抗議したがロシア側は岩谷外相の抗議に対し「日本の報復主義的な政策の核心を表している」と反論、一蹴した。

ロシアの北方4島区域での演習は6月-7月にも行われている。

領土問題は口先の抗議で解決するものでない事を示す例だ。

図32:(Yahoo制作)北海道と北方4島の位置関係。以前、樺太と千島列島全体は我が国の領土だった。

- 8月18日発表「露海軍フリゲート宗谷岬経由日本海へ」

8月17日夕刻から夜にかけてロシア海軍ステレグシチーIII級フリゲート(337)がオホーツク海から宗谷岬経由日本海に入った。

図33;(統合幕僚監部)

- 8月18日 米第7艦隊発表「米空母打撃群グアムに入港」

アメリカ海軍第5空母打撃群(Carrier Strike Group 5)の旗艦「ジョージ・ワシントン(USS George Washington / CVN-73)」は、搭載する第5空母航空団(CVW 5=Carrier Air Wing 5)と共に8月17日にグアム島アプラ(Apra)港に入港した。同行したのはミサイル巡洋艦「ロバート・スモールス(USS Robert Smalls / CG-62)」。ミサイル駆逐艦「シュープ(USS Shoup /DDG 86)」はサイパン島に入港した。

米領グアムは、インド太平洋区域で不測の事態が発生した場合、即時対処する最も重要な戦略的拠点である。

これらは、いずれも8月3日〜12日の間、西太平洋城で日本、イギリス、アメリカ、オーストラリア、スペイン、ノルウエイ、の6カ国海軍共同訓練に参加した艦艇で、訓練終了後、グアム・サイパンに寄稿したものである。

詳しくは「TokyoExpress 2025-8-23 “日米英空母を含む6カ国14隻の艦隊が西太平洋城で共同訓練”」を参照されたい。

図34:(米第7艦隊)グアム島アプラ(Apra)港に入港した「ジョージ・ワシントン(USS George Washington / CVN-73)」。

8月18日 共同通信発表「海上保安庁大型無人偵察機を尖閣諸島監視に投入」

8月18日複数の政府機関が明らかにしたところによると、沖縄県尖閣諸島海域で中国海警局艦艇の領海侵犯が相次ぐ中、海上保安庁は、大型無人偵察機 [MQ-9B シー・ガーデイアン(Sea Guardian)]を投入、本格的運用を開始した。尖閣諸島周辺の領海は4740平方キロに及ぶ広大な区域になるため、従来の巡視船、有人航空機の監視では限界があるため、これを補完するため無人偵察機の運用が始まった。

中国海警局艦艇は尖閣諸島での航行を常態化させ、昨年2024年は航行日数が355日に達し、これまでの最多を更新した。

「MQ-9Bシーガーデイアン(Sea Guardian)」は海洋監視に特化した無人偵察・監視機で、天候に関係なく昼夜を分かたず最大30時間滞空して監視任務を遂行できる。広域洋上監視用レーダー(wide-area maritime radar)、自動識別装置(automatic identification system)、電子支援装置(electronics support measures)、を装備、必要に応じ対潜兵装(anti-submarine warfare)も搭載する。「MQ-9Bシーガーデイアン」は、洋上監視のための機能・情報(intelligence)、監視(surveillance)、偵察(reconnaissance)、つまり[ISR]機能を備えるだけでなく、水面下の状況もリアルタイムで探索する能力を持つ。

海上保安庁では2022年10月から海自青森県八戸基地で運用を開始、2026年1月から福岡県海保北九州基地に移転、5機体制で運用を始める。さらに追加4機を購入する予定。

海上自衛隊は、2023年5月から試験運用を開始、2024年11月に採用を決定、2028年から2032年にかけて23機を導入し、P-1哨戒機を補完して海洋監視に当たる。

図35:(GA-ASI=General Atomics Aeronautical)操縦は地上設置の操縦室内に要員2名を配置、遠隔操縦をする。翼幅20 m、長さ11m。エンジンはハニウエル(Honeywell) TPE331-10Tターボプロップ出力950軸馬力、最大離陸重量4,760 kg、運用高度7,600 m、滞空時間14~30時間、航続距離約6,000 km、ペイロード1,700 lg、巡航速度300 km/hr。

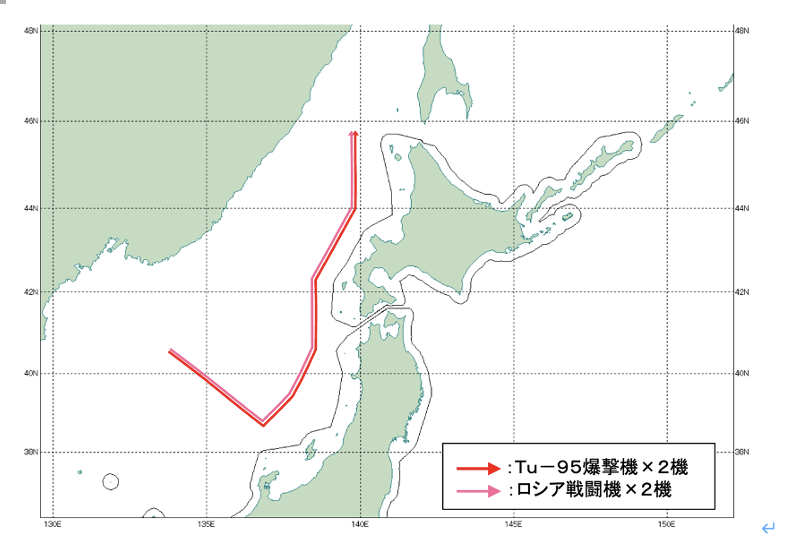

- 8月19日発表「露空軍Tu-95爆撃機2機本州日本海沿岸に接近」

8月19日昼間ロシア空軍爆撃機Tu-95 2機および戦闘機2機が沿海州から飛来、佐渡島沖で北向きに変針、我が国領空に沿う形で北上した。写真はない。

図36:(統合幕僚監部)8月19日、本州・北海道日本海側に接近したロシアTu-95爆撃機2機および戦闘機2機の飛行経路。

- 8月20日 台湾中央日報発表「台湾・米国製ドローン5万機を緊急導入」

台湾は今後2年間に約5万機の米国製ドローンを購入することを決めた。中国の台湾侵攻作戦が2027年に予想されることから、ウクライナ戦争を教訓に、台湾国防部は2026年に11,270機、2027年に37,480機のドローンを米国から購入し、侵攻する中国軍に備える。

操縦範囲が6 km、滞空時間が7分の小型ドローンから、100 kmを飛ぶ滞空時間2時間30分の大型機まで5種類のドローン、但し中国製部品を使用せず、を購入する。

これとは別に台湾政府は、小型爆弾を搭載し目標に突っ込む自爆ドローン、高性能の偵察ドローンなど数種を国内で開発中と発表した。

これは米インド太平洋軍(INDOPACOM)司令官サミュエル・ババロ海軍大将が2024年5月末のシンガポール・シャングリラ・ホテルで開催した「アジア安全保障会議」で談話としてワシントン・ポスト紙に語った「非対称戦略」に基づく構想である。

その戦略は「ヘルスケープ(Hellscape)」(地獄絵図)と呼ばれる。

この戦略は、中国軍が台湾海峡を渡ろうとした際に、無人水上艦艇、無人空中ドローン、無人潜水艇、など数千機のドローンを台湾全土から発進させ、中国軍を「惨めな」状態に陥れる、というものである。

この背景には、2022年8月当時の米下院議長ナンシー・ペロス氏が台湾訪問した際に、中国軍は対抗措置として[Short, Sharp War]と呼ぶ迅速に台湾を包囲し、封鎖する能力があることを実演してみせた。これが台湾と米国を警戒させ、台湾全周にドローンを展開して防衛する「地獄絵図」構想を生み出すことになった。

この構想は、無人機・自律型兵器システムを本格的に配備して、中国軍に対抗する計画であり、米国は速やかな実現、実戦配備を加速させている。我が防衛省もこの重要性に着目、無人機の大量配備を急いでいる。

図37:(米海兵隊)「地獄絵図」戦略には大量の無人機が使われる。写真は2024年5月26日、米海兵隊とフィリピン海兵隊の共同演習「LZRコブラ」で使われた垂直離陸無人機「Stalker VXE30」。

- 8月21日発表「露海軍キロ球潜水艦など3隻対馬海峡経由日本海へ」

8月15日、対馬海峡を通過東シナ海に入り中国海軍との共同訓練「海上連合2025」に参加したロシア海軍キロ改級潜水艦、ステレグシチー級フリゲート(335)、バクラザン級救難曳船の3隻は、8月20日夕刻に、東シナ海から対馬海峡を抜け、日本海に向け帰還した。写真等は8月15日の記事を参照されたい。

- 8月22日発表「露海軍情報収集艦津軽海峡経由太平洋へ」

8月21日昼間 ロシア海軍ビニシア級情報収集艦(208)が北海道渡島大島の南西から津軽海峡を東に進み太平洋に向かった。これは8月10日津軽海峡を抜け太平洋に出た艦と同一で、一旦日本海に戻ったのち再び太平洋に出たもの。写真は「8月12日発表 ビニシア級情報収集艦」を参照する。

- 8月22日海上幕僚監部発表 「海自補給艦米油槽船へ洋上給油」

8月15日九州西方の東シナ海で、海自補給艦「おうみ(AOE-426)満載排水量25,000ton、は米海軍が傭船している民間油槽船「ステナ・インペラテイブ(Stena Imperative)」載貨重量トン50,000 ton/総トン数30,000 ton,に洋上給油をする共同訓練を実施した。

図38:(海上幕僚監部)手前が海自補給艦「おうみ(AOE-426)」、奥が米油槽船「ステナ・インペラテイブ」。

- 8月22日 ロイター(Reuters) 「露海軍日本海でミサイル発射訓練を実施」

ロシア国防省は8月21日、日本海で実施した訓練に太平洋艦隊が参加し、巡航ミサイルや対艦ミサイルを発射した、と報じた。訓練には航空機、ドローンも参加、太平洋艦隊フリゲート「マーシャル・シャポシニコフ」は、巡航ミサイル「カリブルNK」、対艦ミサイル「ウラン(バル)」を発射し、いずれも目標撃破に成功したと報じた。

図39:(露国防省)露太平洋艦隊フリゲート「マーシャル・シャポシニコフ」の8連装VLSから対艦ミサイル「ウラン(バル)」を発射した写真。手前はRPK-5 (SS-N-14) SUM 4連装発射筒で巡航ミサイル「カリブル」を発射できる、左右に2基を装備。

図40:(ロシア海軍情報供給部)フリゲート「マーシャル・シャポシニコフ(543」」は1155型対潜艦で「ウダロイ(Udaloy)」級駆逐艦の8番艦。強力なソナー、長射程の対潜ミサイル、対潜哨戒ヘリ2機、を搭載する、防空ミサイルは新型のキンジャール(SA-N-9)を備える。1986年就役だが大規模な改修で対艦ミサイル「カリブルNK」と巡航ミサイル「ウラン」を搭載し2021年に再就役した。満載排水量8,500 ton、長さ163.5 m、

図41:(Wikipedia)ウダロイ級駆逐艦の前甲板。艦首(右)からSA-N-9短SAM 8連装VLS、AK-100 100mm口径砲2門、SS-N-14 SUM 4連装発射筒2基。

- 8月22日Air & Space Force Magazine発表『露空軍Il-20情報収集機2日連続でアラスカ沿岸に接近』

8月16日アラスカ州エレメンドルフ・リチャードソン統合基地で米露首脳、トランプ・プーチンが会談し、ロシアーウクライナ戦争の終結につき話し合いが行われた。結果は合意に至らず物別れに終わったのはご承知の通り。

その筑後になる8月20日と21日にロシア空軍Il-20電子情報偵察機がアラスカ州沿岸に接近「アラスカ防空識別圏(ADIZ)内を飛行した。この空域を担当する北米航空宇宙防衛司令部(NORAD=North American Aerospace Defense Command)は直ちにF-16戦闘機を緊急発進させた。20日にはF-16戦闘機部隊機とKC-135タンカー1機を発進させた。21日には、F-16戦闘機2機、KC-135タンカー1機、E-3早期警戒管制機1機を出動させた。結果的にはロシア機は国際空域にとどまり、米国やカナダの領空侵犯はしなかった。

ロシアのTu-95爆撃機はしばしばアラスカ防空識別圏に飛来するが、Il-20電子戦情報収集機が飛来するのは珍しい。

ロシアのウクライナ侵攻が始まった2022年2月以来、Il-20はしばしばバルチック海に侵入したが、NATOの戦闘機の緊急発進でいずれも退散した。

図42:(統合幕僚監部)2017年4月12日、青森、秋田、新潟沖に接近した電子情報偵察機 IL-20の写真、空自機が撮影した。Il-20は、1950-1960年に約600機作られた旅客機Il-18を電子戦情報収集機に改修した機体、 Coot”と呼ぶ。クズネツオフ製NK-4またはイフチェンコ製AI-20ターボプロップ(4,000shp)4基を装備、最大離陸重量64㌧、航続距離6,500km。前部胴体下に長さ9mのSLAR(Side Looking Airborne Radar)ポッドを装備、胴体頂部には通信傍受用アンテナ2個が見える。乗員5人と情報要員8名が乗務する。1968年に初飛行、約20機が運用中。

―以上―