-Aviation week July 28-August 10, 2025 ( page 56~63)-

2025-10-13(令和7年) 松尾芳郎

P&WCの活動、PW300

8年後2001年に、カナダの「P&WC」は、「PW308」のコアを使って直径48.7 inchのファンを減速ギヤを通して駆動する「アドバンスド・テクノロジー・ファン・インテグレーター( ATFI=Advanced Technology Fan Integrator)」を試作した。これは推力12,500 lbsの初のギヤード・ターボファン(GTF)で、50~90席級の旅客機に使うことを想定した。「ATFI」はその後のGTF実現への重要なステップであり、これにはMTUとフィアットが協力している。「ATFI」の試験は2001年に始まり、P&WCに将来への展望の影響を与えることになった。

P&WCは、「GTF」の開発には余り踏み込まず、1990年代からは「PT6」系列のターボプロップやターボシャフト、「JT15D」系列ターボファンまで、今ではどこでも見かけるエンジンの生産に力を入れてきた。

1990年9月24日号では、次のように報じている;―[P&WCはリージョナル機用の「PW100」ターボプロップ、「PW200」ターボシャフト、そして最近証明取得したビジネスジェット用の「PW300」ターボファンの(将来性を)検討している] そして事実はその通りで、2025年6月までに、「PW100/150」は6,100台以上、「PW300」は6,300台が生産されている。

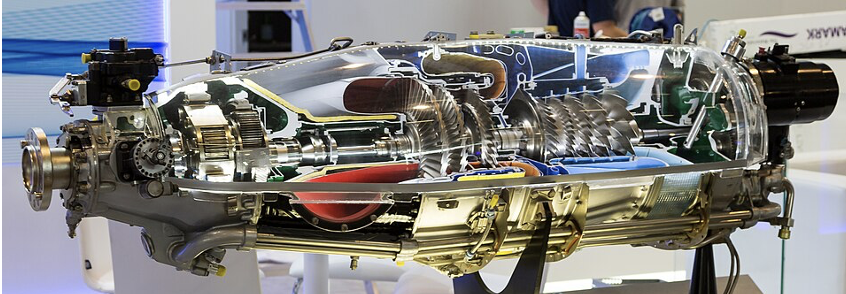

図23:(P&WC) 「PW300」は中型ビジネス機用のターボファンで4種類があり4,700 lbasから8,000 lbsの推力範囲をカバーする。2軸式、高圧系はHPC 5段+HPT 2段、低圧系はファン1段+LPT 3段、燃焼室は最新型のTALON、排気は高効率のミクサーを装備する。ダッソー・ファルコン7X (Dassault Falcon 7X)、ガルフストリームG200 (Gulfstream G200)、セスナ・サイテイション・ラチチュード (Cessna Citation Latitude)など多くのビジネス機に装備されている。

第5世代戦闘機[F-22]、「F-35」用エンジンは「F119」系列

1990年代と2000年代でP&Wは2つの重要な軍用エンジンで採用を勝ち取った。ロッキード・マーチン製「F-22」先進戦術戦闘機 (ATF=Advanced Tactical Fighter)および、同じロッキード製統合打撃戦闘機 「F-35」(JSF=Joint Strike Fighter )に搭載の「F119」エンジンである。「F119」は「PW5000」と呼ばれ、空軍の「先進ガス・ジェネレーター実証プログラム」からの技術と自社の技術を組み合わせ、数十億ドル規模に達する「ATF」エンジン競争に勝利した。

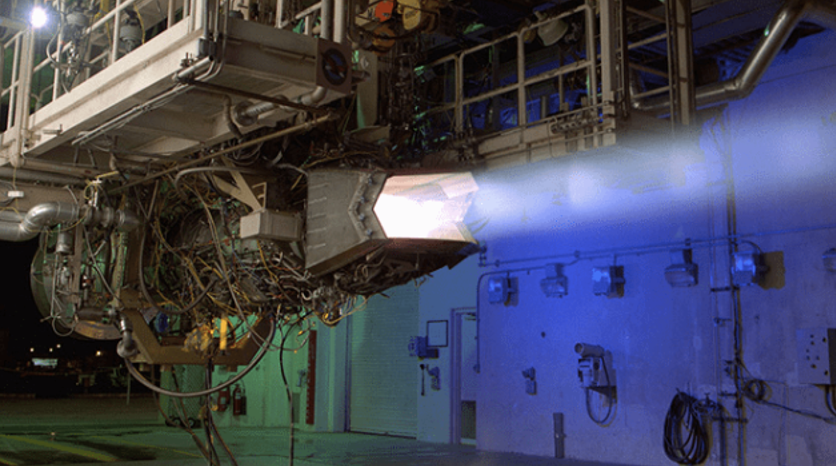

「F119」は、先進コンプレッサーとと互いに逆回転するタービン、ブレード・デスク一体型「ブリスク(blisk)」構造のファンとコンプレッサーを備える。排気ノズルは、完全な「variable convergent-divergent nozzle(可変・収束/放散型ノズル)」で超音速巡航時(アフタバーナ無しの状態)で使用できる。P&WがGE提案に勝利した理由についてエビエーション・ウイーク1991年4月20日号は後日空軍長官になるドナルド・ライス(Donald Rice)氏の談話を載せている;―「F-22と[ F119 ]の組み合わせは明らかに性能が良く、しかもコストが安い。」

「F-22」に搭載した量産型の「F119-PW-100」は1997年9月に初飛行、500台以上が空軍に納入された。

図24:(P&W)「 F119-PW-100」、低圧系(LPC)は、ファン3段・ブレード・デイスク一体型構造で1段低圧タービン(LPT)で駆動。高圧コンプレッサー(HPC)は6段、単結晶型1段の高圧タービン(HPT)で駆動される。高圧系と 低圧系は反対方向に回転する。

図25:(P&W)2次元可変排気ノズルは上下20度の範囲で動き、F-22の操縦装置(flight Control system)からエンジン管制装置「FADEC=Full Authority Digital Electronic Control」を通して作動する。F119装備のFADECは、エンジンの診断機能を備えていて、整備作業の支援をする。

図26:(P&W)「F-22」ラプター戦闘機は「F119-PW-100」を2台搭載、アフタバーナーを使わずに超音速巡航ができる。2005年12月15日に初期運用認定(IOC= Initial Operational Capability)交付、2007年12月12日に完全運用認定 (FOC= Full Operational Capability)が交付された。

続いて取り上げるのは『統合打撃戦闘機「F-35」(JSF=Joint Strike Fighter )』用エンジン[F135]である。これは「F119」の派生型で、空軍の新プログラム「統合高性能タービン・エンジン技術プログラム(Integrated High-Performance Turbine Engine Technology Program)」で得られた技術を組込み、当初「YF119」と名付けられた。「YF119」はボーイングとロッキードが競争試作する「JSF」実証機に取付けられ、評価試験された。結果はロッキードが勝利し[JSF]は「F-35」と命名され、「YF119」エンジンが「F135」として採用された。2001年10月である。この時の競争相手はGE/Rolls-Royce提案の「F136」であった。

[F135]は、強大な推力、革新的技術、高い信頼性、のアフタバーナー(A/B) 付きエンジンで、1,300機以上の「F-35」ライトニングII (Lightning II)」戦闘機に搭載されている。最近総エンジン飛行時間は100万時間を超えた。

「F135」には、通常離着陸型の「F-35A」および空母艦載機「F-35C」用の「F135-PW-100/400」と、短距離離陸・垂直着陸(STOVL=Short Take-Off and Vertical Landing)型の「F-35B」用の「F135-PW-600」の2種類がある。

推力は、A/B不使用時は29,000 lbs、A/B使用時は43,000 lbs。

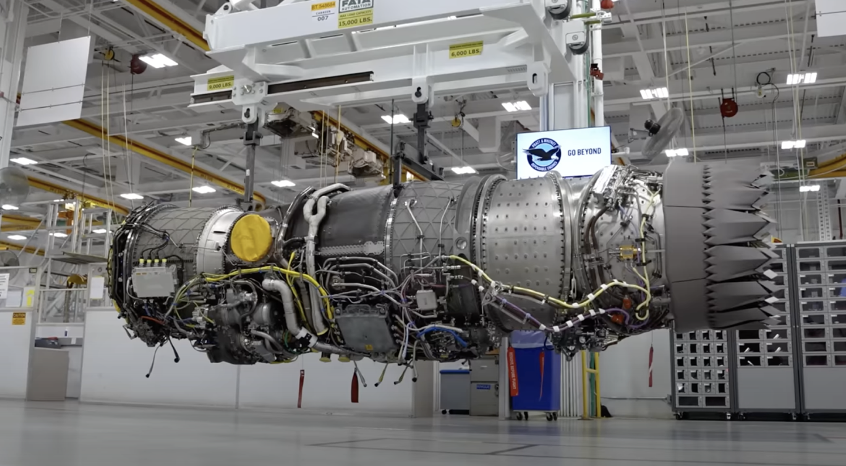

「F135-PW-100/400」は、2軸式・軸流A/B付きターボファン、長さ559 cm、直径最大117 cm、重さ2,910 kg。構成は、低圧系はファン3段+タービン((LPT) 2段、高圧系はコンプレッサー(HPC) 6段+タービン(HPT)1段、燃焼器はアニュラー型(annular combustor)、ファン・バイパス比は [0.57 : 1 ]、圧力比は [ 28 : 1 ]、タービン入り口温度は1,980℃である。

「F135-PW-600」は、構成は基本的には「F135-PW-100/400」と変わらないが、駆動軸でリモート・リフト・ファン (RR製)を駆動し、STOVL用偏向排気ノズル(Thrust Vectoring Nozzle)が付いている。

図27:(P&W)「F135」の外観。左が3段ファン・ケース、ケース直径は109 cmで燃焼室ケース外径より小さい。右端が可変排気口でA/B時には絞りA/B不使用時には広がる。これらの操作は全てFADEC (ファンケース上の白い箱)がする。

F-35A・JSF Lightning II」戦闘機は、米空軍・海軍・海兵隊、イギリス、イスラエル、ノルウエイ、オーストラリア、日本、オランダ、韓国などが採用。米国は2024年までに2,456機を配備する計画。日本を含む各国は約1,100機を導入する予定である。これだけ大量の製造と整備需要に対応するため、ロッキード・マーチンの本拠地フォートワース工場の他にイタリア北部のカーメリ(Cameri)にあるアレニア・エアロマッキAlenia Aeromaccij工場と日本の三菱航空機名古屋小牧工場に最終組立・検査施設 (FACO=Final Assembly and Check)が設置されている。

空自用「F135」エンジンは、三菱の小牧「FACO」で整備されるが、組立てはIHIの瑞穂工場で行う。

航空自衛隊が導入するのは通常離着陸型「F-35A」が105機、それと海自空母「いずも(DDH-183)」、「かが(DDH-184)」に搭載予定の短距離離陸垂直着陸(STOVL) 型「F-35B」が42機となっている。

図28:(航空自衛隊)「F-35A・JSF Lightning II」戦闘機は単座・単発・超音速・ステルス形状で、制空戦闘・対地攻撃が可能な多機能型戦闘機である。通常離着陸型「F-35A」、空母艦載型「F-35C」、短距離離陸垂直着陸(STOVL) 型「F-35B」の3機種がある

21世紀のP&W・P&WC、「PW600」から「GTF」へ

P&Wは21世紀になると民間航空の分野でも斬新なエンジンを送り出す。P&WCが作る推力僅か1,000 lbs級の「PW600」から推力80,000 lbsのGEとの共同開発の「GP7200」、それに同社にとり最も重要な「GTF (ギヤード・ターボ・ファン)」の開発に取り組んでいる。

2005年11月21日号では、「PW600」は組立てライン上で僅か8時間で完成する、と報じている。

「PW600」は推力600~3,000 lbs範囲の超小型ターボファン、「PW610F」推力950 lbsは2006年に証明取得、エクリプス(Eclipse) 500小型ビジネス機(260機生産)に 搭載、続いて「PW615F」推力1,460 lbsは2006年に証明取得、セスナ・サイテイション・ムスタング(Cessna Citation Mustang)/(479機生産)に搭載、「PW617F」推力1,615 lbsは2008年に証明取得、エンブラエル・フエノム(Embraer Phenom)100/(392機生産) に搭載されている。

図29:(P&WC) 「PW600」の構成は、2軸式、1段ファン+1段タービンの低圧(LP)系、高圧(HP)系は、コンプレッサーが軸流・遠心ミックス型(diagonal compressor)と遠心式コンプレッサーで、1段タービンで駆動する。燃焼器は逆流式コンバスター。ファン直径は37 cm~45 cm、長さは115 cm~136 cm、重さは116 kg~172 kg、ファン・バイパス比は1.83–2.8。

GE-P&W共同開発の「GP7200」エンジンはGEの飛行試験機ボーイング747に取付け2004年末から飛行試験をした。これはGE開発の大型エンジン「GE90」のコアに「PW4000」の低圧系 (LPC+LPT) を組込んだエンジン。エアバス A380超大型旅客機に採用 (2006年) された。EASAおよびFAAの型式証明取得は2006年12月12日、初号機は2007年10月15日にシンガポール(Singapore)航空に引き渡された。2021年までに254機が生産された。

「A380」は総2階建の広胴型旅客機で525席が代表的な仕様、最大853席も可能。エンジンはGE・P&W製「GP7200」あるいはロールス・ロイス(RR)製「トレント(Trent) 900」から選択可能。2024年4月現在で、10社が189機を運航している。最大の顧客はエミレーツ(Emirates)航空で116機を購入(内21機を地上係留)、最初の顧客はシンガポール航空・12機購入(内3機を地上係留)、日本では全日空が生産最後のカストマーとして3機購入、ハワイ路線に就航中である。

図30:(Emirates)エミレーツ航空のA380。A380は、パイロット2名、長さ72.7 m、翼幅79.75 m、主翼後退角33.5度、最大離陸重量575 ton、航続距離14,800 km、巡航速度マッハ0.85。「A380-841」は「Trent 970」付き、「A380-842」は「Trent972」付き、そして「A380-861」が「GP7270」付きとなっている。

ギヤード・ターボファン「GTF=Geared Turbofan」とは

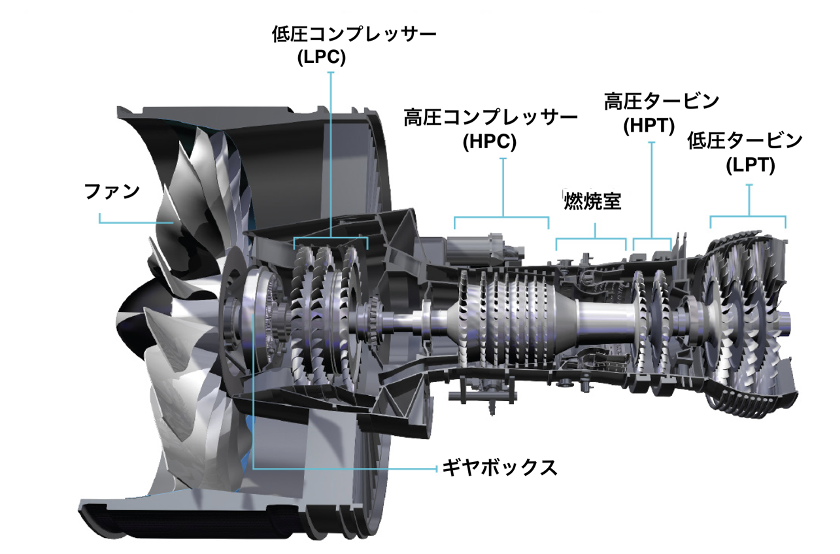

「GTF」(ギヤード・ターボファン)は、P&Wで最も重要な民間用エンジン・プログラムで2007年11月から地上試運転が始まった。「GTF」実証エンジンは、エアバスA318狭胴型機 (80機製造)用に開発した「PW6000」のコアを利用している。ファンと低圧タービン(LPT)駆動軸との間に減速比 [ 3 : 1 ]のギヤボックスを入れ、LPTは効率の良い高速回転をし、直径206 cmの大型ファンは低速回転で大量の空気を押し出し大推力を出す仕組みになっている。「PW6000」は、コアは6段HPCで、ドイツMTUが開発、また低圧タービン(HPT)もMTUが担当した。しかしA318機の生産が終了したため「PW6000」エンジン生産も2019年中頃に中止になった。

図31:(P&W)ギヤード・ターボファン[GTF] の構成。

図32:(P&W)「ギヤボックスの構成」。中心のサンギヤは高速回転のLPT軸で回転、周りの遊星ギヤで [ 3 : 1]に減速、ファンを低速で回す。

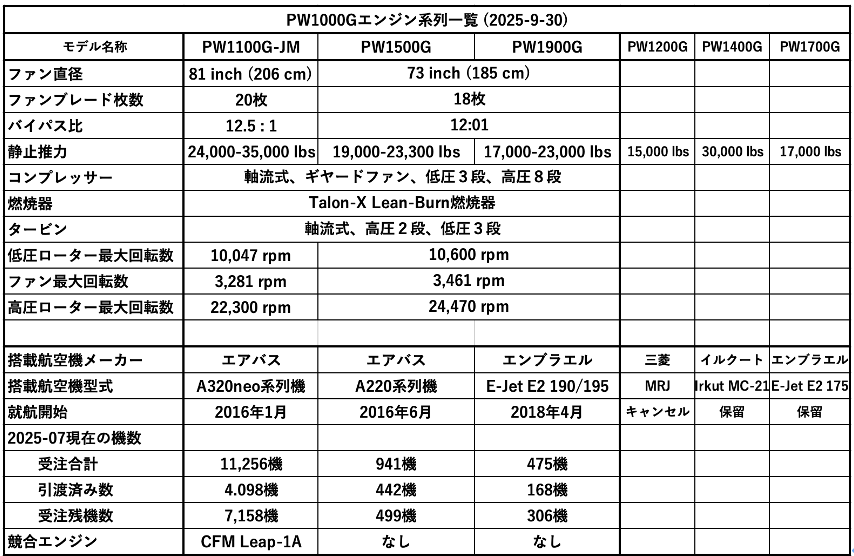

「GTF」の採用を最初に決めたのは三菱リージョナル・ジェット(MRJ)で2007年10月のこと。「PW1000G」系列の名称が正式に決まるのは翌2008年7月だった(MRJはその後に開発中止となる)。同月にカナダのボンバルデイア(Bombardier)が「PW1500G」付き”C”シリーズ機の開発を決めた。これは後にエアバス移管され、「A220」として順調に受注を伸ばしている。

2009年6月15日号は、2008年末に「GTF」実証エンジンを装着したA340-600試験機による騒音テストの結果、「PW1000G」は騒音規制「Stage 4」マイナス20 dbで騒音区域(noise footprint)が著しく小さくなることが判明、空港周辺の騒音が改善される、と述べ、「PW1000G」をオプションにしたエアバス「A320neo」、ロシアの「ヤコーレフ(Yakovlev) MC-21」が増えれば騒音問題は大きく軽減される、と報じた。

P&WCは、P&W社が進めるGTF「PW1000G」のコア開発を支援してきたが、同時に推力10,000~20,000 lbs級の大型ビジネス機用エンジン「PW800」の開発も進めた。これは「PW1200G」(推力15,000 lbs)に相当するサイズ。しかし「PW1200G」は搭載予定の三菱MRJが中止されたので中止になった。大型の「PW1500G」(推力19,000-23,000 lbs)はエアバスA220系列機に採用されている。

P&WCの「PW800」は、新しい「ガルフストリーム(Gulfstream) G500/600」(19席級)およびダッソー(Dassault Aviation)「ファルコン(Falcon) 6X」(16席級)に採用されている。

図33:(P&WC) 「PW800」は2軸式ターボファン。長さ331 cm、直径130 cm、重さ1,422 kg。ファン1段・24枚、LPコンプレッサー2段、HPコンプレッサー8段、タービンはHPT 2段、LPT 5段の構成。ファン・バイパス比 [5.5 : 1 ]。推力はファルコン6X用「PW812」で12,000-13,000 lbs、ガルフストリームG500/B600用の「PW815GA」で16,000 lbs。

「PW1000G」系列エンジンでは、2013年9月に「PW1500G」エンジンを装着したボンバルデイア “ C “シリーズ機がモントリオールで初飛行し低騒音を披露した、とエビエーション・ウイーク誌は大きく報じている。”C”シリーズ機はのちにエアバスA220機となる。

「F-35」戦闘機用「F135」エンジン

軍用エンジンでは、P&W製「F135」エンジンを装備したロッキード・マーチン製「F-35」戦闘機が2006年12月に初飛行に成功、厳しい試験飛行が始まった。試験飛行は9,200回の飛行と17,000飛行時間をを終え2018年に完了した。その中には、「F135-600」エンジン装備の「F-35B STOVL(短距離陸垂直着陸)」機の試験、「F135-400」エンジン装備の「F-135C」空母艦載戦闘機の試験が含まれている。

2025年現在、西側諸国への「F-135」機の引渡しは1,300機を超え、今後さらに1,200機が追加納入される。

GTF「PW1000G」エンジンの性能向上型「GTF Advantage」

創立100年を迎える時期に当たり、P&Wは狭胴型機3機種にに対応する3種類の「PW1000G」系列エンジンを量産中である。今年には、信頼性向上と性能向上を目指すパッケージ「PW1000Gアドバンテージ(Advantage)」をキット化した。

GTFの歴史では、「PW1100G」装備のA320neoが初飛行するが、既述のように「PW1200G」装備の三菱MRJが開発中止になるなど混乱に見舞われた。しかし日本のANAがPW1100G-JM」付きA320neo/A321neoを発注(33機)し、GTFの初期段階で大きな助けとなった。

2016年1月、最初のGTF装備のA320neoがルフトハンザで就航を開始した。2ヶ月後には、推力35,000 lbsの「PW1135G」を装備したA321neoがツールースで試験飛行を始めた。2019年にはGTF装備のA319が試験を始め、これでエアバスA320neo系列3機種・いずれもGTF装備が揃うことになった。

GTF採用はその後も増え、2016年5月にはPW1900G装備のエンブラエル製リージョナル機E190-E2が初飛行した。この時の模様をエビエーション・ウイーク誌2016 年5月26日号に詳しく報じている。

エンブラエル社のテストパイロットは「これまで装備していたCFM34エンジンに比べ、GTFは加速、反応がずっと良い。試験飛行にはレガシー500(4人乗り)がチェイス・プレーンとして同航したが、上昇性能はE190-E2がはるかに勝った。推力を最大にせずに20,000 feetから41,000 feetまで18分で上昇した」と語っている。

E190-E2の試験飛行は順調に進み2018年4月には定期航空で就役し、続いて2019年9月からE195-E2が就航した。ANAは2025年6月、E190-E2を15機発注、オプション5機を設定している。

GTFは、既存のCFM34などのエンジンに比べ燃費で20 %以上優れ、ノイズは大幅に低減し、生産も順調に推移していた。しかし信頼性と整備場の問題に見舞われることになる。特に「PW1100G-IM」で問題が顕在化する。

詳しくはウエブサイト「TokyoExpress 2023-06-17 “P&W製ギヤード・ターボファン(GTF)エンジンの信頼性問題“を参照されたい。

この問題は推力の大きいA320neo用のエンジンで生じた問題で、PW1500G、PW1900Gでは問題化していない。

P&Wは、設計の改善と整備施設の拡充を急ぎ、短期・中期・長期に分けて対処策を進めてきた。ホット・セクション(hot section)を含むコア部分の改良を中心に「GTFアドバンテージ(GTFA=GTF Advantage)」、すなわち「ホッと・セクション改良「[HS+]パッケージ」を発表した。中身は、コアを流れる空気流量を増やし、ホット・セクションの温度を下げる、燃焼器の製法を変更する、NO.3ベアリングの改修、その他で、これらを組込んだ試作エンジンを所有する飛行試験機B-747S Pに取付け試験飛行を行っている。これで信頼性が95 %向上・取卸し時間間隔を倍増し、併せて推力が8 %向上することを目標にしている。

「GTFA」すなわち「HS+」はFAAから2025年2月に型式証明を受領済み、近く欧州航空当局EASAからも取得する予定である。

「GTFA」はPW1500、PW1900Gにも適用される、また新造のPW1100Gだけでなく既存エンジンへも組込み、提供される。改修を担当する工場(MRO=Maintenance, Repair, Overhaul,)は、P&Wフロリダ工場、シンガポールのイーグル・サービセス・アジア、ジョージア州のコロンバス・エンジン・センター、ドイツ・ハノーバーのMTU整備工場、さらに2026~2028年には、エア・ニュージランド、川崎重工などがMRO指定向上として活動を開始する。

図34:(P&W)[GTF Advantage]を組込んだPW1100GをA320neoに装着、飛行試験中。。エンジン・ナセルはコリンズ・エアロスペース(Collins Aerospace)製。

図35:エアバスA320neo系列機用は、「PW1100-JM」と「CFM Leap-1A」がほぼ折半している。しかしボーイング737 Max系列機(受注数6,270機)では同系列の「CFM-Leap-1B」が独占供給なので、全体台数では「CFM Leap」がずっと多い。

P&WC製「PT6」、2020年に5万台目を納入

P&WCのPT6の歴史は古く、1958年設計、1961年初飛行、1964年就航開始、のターボプロップ・エンジン、2020年には5万台目を納入した。2025年6月までに64,000台以上が作られ、21,000機以上の飛行機に搭載されている。搭載航空機機種は130機種に及び、およそ70種類のPT6型式があり、総飛行時間は5億時間以上になっている。ゼネラル・アビエーションの世界(general aviation sector)では断然1位のエンジンである。

PT6の構造は、大別して2つからなり、「ガス・ジェネレータと補機駆動用のギアボックス(gas generator with accessory gearbox」部分、と「フリー・タービンと減速ギヤ(free turbine with reduction gearbox)」部分、になる。

70種類の型式には大別して、一般航空機用の「PT6A」ターボプロップ、ヘリコプター用の「PT6B/C」ターボシャフト、がある。これらは、580軸馬力から1,940軸馬力(SHP)の出力範囲をカバーしている。

ゼネラル・アビエーション機の場合、「PT6」は空気取入れ口を後方にする「back-to-front」形式にするのが普通である。これでプロペラ駆動軸を短くでき、排気口を直接後方に向けられる。

PT6に関する詳しい説明は「TokyoExpress 2015-12-05 “GE、新型ターボプロップでP&WC PT6Aが独占する市場に参入“」を参照されたい。

図36:(P&WC)PT6のカットビュー。左から右へ、「プロペラ取付軸」、「減速ギヤ」、「排気ダクト」、「2段フリー・タービン」、「1段ガス・ジェネレーター・タービン」、その周囲を取り巻く「燃焼室」、「1段遠心式と4段軸流コンプレッサー」、「エンジン空気取入れ口」、そして右端は「補器類」を示す。

ハイブリッド・エレクトリック・エンジンの開発

2024年7月ファンボロー(Farnborough)航空ショーでP&Wは、これまで取組んできた「ハイブリッド・エレクトリック・プロパルジョン(HEP=Hybrid Electric Propulsio)」実証エンジンの地上試運転に成功した、と発表した。

これはデハビランド・カナダ(De Havilland Canada)製ダッシュ(Dash) 8-100ターボプロップ機の[PW120] エンジンに、1M Wattガス・ジェネレーターを付加したもので、RTXコリンズ・エアロスペースが開発した1MW、1 KWの電動モーター、それにスイス企業の開発するH55バッテリー、が付く。

[PW120]と1MW電動モーター半々の出力で1,800馬力エンジンにするのが目標。

[PW120]はP&WC製PW100系列エンジンの一つで、リージョナル旅客機のほぼ9割に使われている。3軸構造で、「1段LPタービンで1段LP遠心インペラーを駆動」、「1段HPタービンで1段HP遠心インペラーを駆動」、「2段フリー・タービンで減速ギヤボックス経由でプロペラ・シャフトを駆動」する。減速ギヤは2段構造で減速比はほぼ16 : 1 。

詳細は「TokyoExpress 2025-7-1 “JAL、マエブ社オープン・ローター付きリージョナル機開発に協力“」を参照されたい。

2025年6月16日、P&WCはフルパワーの地上試験に成功、と発表した。場所はケベック州ロングエル(Longueil, 試験飛行担当のエアロテック社(AeroTEC)工場。

図37:(P&WC)3軸構造の「PW120」カットビュー。左端はプロペラ取付部、右端はプロペラ駆動の2段フリータービン。

図38:(P&W)RTXのDash8-100飛行試験機。右エンジンにP&W開発の「HEP」を取り付け試験飛行する想像図。

軍用エンジン

・「F135」エンジン「コア・アップグレード」プログラム

F-35戦闘機の推力増強と熱管理改善のためP&W製F135エンジンの「コア・アップグレード(ECU=Engine Core Upgrade)」計画が始まっている。

詳細は「TokyoExpress 2023-04-20 ”米空軍、F-35AエンジンにF135・アップグレード(ECU)を採用―新型エンジンは採用せず“」を参照されたい。

・B-21レイダー爆撃機用エンジンは「PW9000」

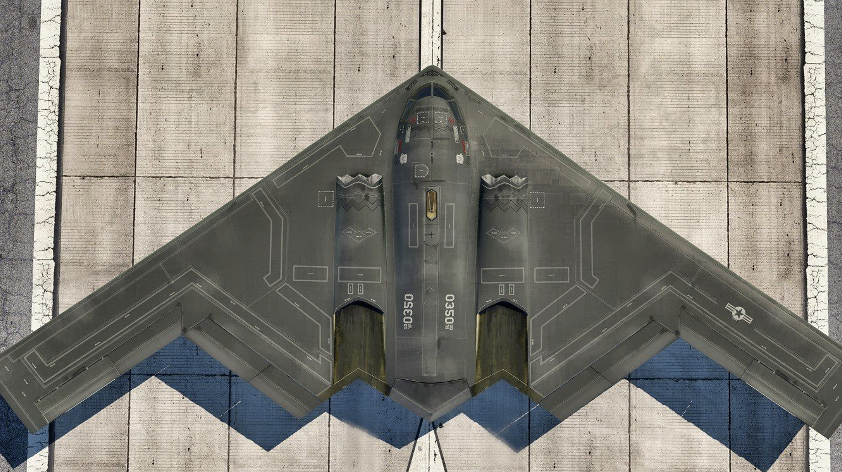

ノースロップ・グラマン製の第6世代ステルス爆撃機 B-21レイダー(Raider)の試験飛行が始まっている。維持費の高い[B-1B]および[B-2]爆撃機の更新用として、少なくとも100機の調達が予定されている。将来の「全地球攻撃軍団(AFGSC=Air Force Global Strike Command)」の構成は[B-21]と{B-52H}」で構成される予定。[B-21]は、P&W製「PW9000」推力2,7000 lbsエンジン2基を装備している。

「PW9000」は、エアバスA320neo系列機に装備されている「PW1000G」ギヤード・ターボファンを軍用化したエンジンで、コアは変わらず、低圧系(LP system) は[F135]エンジンに似た構造、ファン駆動の減速ギヤを外し、ファンを低圧タービンで直接駆動する方式に改めている。ファン・バイ・パス比は [ 4 : 1 ]、推力は3万lbs級にしている。

「B-21」と「PW9000」についての詳細は「TokyoExpress 2023-11-15 ”次世代ステルス爆撃機、[B-21レイダー]初飛行に成功“を参照されたい。

図39:(National Security Journal, Creative Commons)B-21は、乗員2名、全長16 m、翼幅40 m、最大離陸重量82 ton、エンジンはPW9000アフタバーナー無しターボファン推力27,000 lbsを2基、最大速度マッハ0.8+、上昇限度15,000 m、兵装は各種ミサイル・爆弾を9 ton搭載できる。

・アダプテイブ・エンジンXA103の開発

P&WAはこれまで空軍向けの先端エンジンとしてF119およびF135で成功してきたが、続いて次世代型アダプテイブ・エンジン「XA103」の開発に取組んでいる。これは空軍の次世代戦闘機計画(NGAD=Next Generation Air Dominance)/F-47戦闘機用のエンジンで、採用をめぐりGEの[XA102]計画と競争している。軍用エンジンで連敗中のGEは4年におよぶ努力で[XA102]を完成、必勝を期している。

次世代戦闘機計画[NGAD]は、「F-22」の後継となる双発単座戦闘機で、ボーイング「F-47」として開発が始まっている。ウエブサイト[Defense News] Sep 23, 2025によると、「F-47」はすでに製造がスタートし2028年末に飛行する予定。最新のステルス性、兵装、エンジンを備え、無人協同戦闘機(CCA=collaborative combat aircraft)を従えて戦闘する。戦闘行動半径は1,800 km以上、速度はマッハ2以上(時速2,500 km/hr)とされる。配備予定数は少なくとも185機、ボーイングのミゾウリ州セントルイス(St. Louis, Missouri)工場で製造される。

アダプテイブ・サイクル・エンジン(Adaptive Cycle Engine)とは、3層空気流の最も外側の流れを調節し、つまりファン・バイパス比を調節して、エンジン外周に沿わせて流しアフタバーナーに入れ、燃料消費率を改善、冷却をする。これで推力が増え、性能が向上する。推力増強が必要なときは、3層目の空気流をコアに入れる。P&Wでは、2020年代末には試運転する、としている。

[XA103]の外観で気付くことは、ファン・モジュールが現在の戦闘機用エンジンF119やF135に比べて大きい点。インレット・ガイドベーンは頑丈で整流を3段ファンに供給する。このファン・モジュールはF135に組込み2017年に試験済み。

アダプテイブ・サイクル・エンジンの詳細は「TokyoExpress 2016-07-04 “本格化する米空軍の第6世代エンジン開発[GE対P&W]”」を参照されたい。

図40:(U.S. Air Force) 米空軍が発表したF-47戦闘機の想像図。

図41:(War Wing Daily)米ウエブサイトが紹介したF-47の想像図。

図42:(P&W)XA103エンジンの外観。右端が小口径のファン、中央がコアとアフタバーナー、左端が排気ノズル、ステルス性を高めるため薄型にしている。

P&W100年での主な出来事

100年間で生じた主な出来事を時系列で表示する。本文と比較して見ると整合性がわかる。

- 1925年:「プラット&ホイットニー・エアクラフト (P&WA=Pratt & Whitney Aircraft)」が設立され、最初の航空機用空冷エンジン「R-1340 ワスプ(Wasp)」425馬力を開発した。

- 1926年:米国海軍が「ワスプ(Wasp)」を6台発注した。

- 1927年:ボーイング(Boeing)の創業者ビル・ボーイング(Bill Boeing)が「モデル40郵便機」に「ワスプ(Wasp)」エンジンの搭載を決めた。

- 1928年:「カナダ・プラット&ホイットニー (PWC=Canadian Pratt & Whitney)」を設立した。

- 1929年:P&Wはボーイングと合併し「ユナイテッド・エアクラフト・アンド・トランスポート (UATC=United Aircraft & Transport Co.)」となった。

- 1930年:ボーイングは「モデル247」型機を開発し、エンジンに「P&Wホーネット(Hornet)」を採用と発表。

- 1932年:「R-1830ツイン・ワスプ(Twin Wasp)」を発表、長期間に渡り173,000台以上が生産され、航空エンジンで大量生産の世界記録を樹立した。

- 1934年:「UATC」から、「P&W」、「シコルスキー(Sikorsky)」、「ボート(Vought)」、「ハミルトン・スタンダード(Hamilton Standard)」、を分離、新しく「ユナイテッド・エアクラフト(United Aircraft)」を設立した、これが後に「ユナイテッド・テクノロジー(United Technology)」になり、現在は「RTX」になっている。

- 1939年:P&Wは「R-2800 ダブル・ワスプ(Double Wasp)」空冷18気筒2重星型エンジン」を発表、第二次大戦で広く使われた。

- 1944年:「R-4360ワスプ・メジャー(Wasp Major)」28気筒4重星型エンジンを完成、米国最大のピストン・エンジンとなった。

- 1945年:第二次大戦終了までにP&Wとライセンス委託会社で生産したエンジンは363,619台に達した。

- 1946年:P&Wは、ロールスロイス(Rolls Royce)製「ニーン(Nene)」を米国内で「J42/JT-6Bターボ・ワスプ(Turbo Wasp)」としてライセンス生産する協定を締結した。

- 1947年:企業所有では世界最大となるガスタービン研究所「アンドリュー・ウイルグース・ガスタービン研究所(Andrew Willgoos Gas Turbine Lub.)」の建設に1500万ドル支出することを決めた。

- 1948年:「J42」ジェット・エンジン推力5,000 lbsの最初の運転に成功した。

- 1949年:ボーイング「B-29」の改良型、エンジンを「R4360ワスプ・メジャー4重星型空冷」に換装した「B-50」爆撃機が94時間かけて世界一周飛行に成功した。

- 1950年:「J57/JT3C」ターボジェットの初試運転に成功、このエンジンは21,170台生産された。

- 1955年:「J57/JT3C」を大型化した「J75/JT4」ターボジェットの初試運転に成功した。

- 1956年:P&Wの最初のターボファン開発に功績のあった「フレデリック・レンツラー(Frederick Rentschler)氏が逝去。

- 1957年:水素燃料エンジンプロジェクト304初運転に成功した。

- 1958年:「J57/JT3C」をターボファン化した「JT3D/TF33」の試運転に成功、8,000台以上が生産された。

- 1959年:米国初の液体水素燃料ロケット「RL-10」エンジンの試験を開始した。

- 1960年:「J52」ターボジェットを基本にした「JT8D」ターボファンの試運転開始、14,000台以上が生産された。「JT8D」は低バイパス・ターボファンとして最大の生産量を達成した。

- 1961年:P&WC製「PT6」ターボプロップ初試験飛行を実施。ロケットダイン(Rocketdyne)製ロケットを装備した「サターン(Saturn)1」ロケット、初打上に成功した。

- 1962年:大型ターボジェット「J58」を装備したロッキード「A-12」超音速偵察機マッハ3.3で飛行。「A-12」は改良され「SR-71ブラックバード(Black-bird)」となる。

- 1964年:P&W初のアフタバーナー付きターボファン「TF30」が試験飛行に成功した。

- 1966年:P&W初の高バイパス比エンジン「JT9D」、初試運転を実施した。

- 1967年:P&WC製「JT15D」小型ターボファン、初試運転を実施。

- 1970年:後に「F100」となる実証エンジン「JTF22」、「F-15」戦闘機に採用が決まる。

- 1972年:「F100」エンジン装備の「F-15」戦闘機初飛行を実施、続いて1974年には「F100」付き「YF-16」が初飛行を実施した。

- 1974年:後に「PW2000」となる「JT10D」の初試運転を実施。

- 1977年:「JT8D-200」の原型エンジンが初の飛行試験を実施した。

- 1981年:「PW2000」が初試運転を実施した。

- 1982年:P&WC製「PW100」ターボプロップが試験飛行実施。

- 1983年:P&Wが中心となり、ドイツ/MTUエアロ・エンジンズ、日本/航空機エンジン協会、が参画して「IAE=International Aero Engines」が設立された。

- 1984年:「JT9D」の後継「PW4000」の初試運転を実施。

- 1985年:IAEが開発製造する「V2500」エンジンの初試運転を実施。

- 1987年;P&W/Allison(アリソン)共同開発の「578-DX」プロップファンの試運転開始。

- 1990年:P&WC製の「PW300」が型式証明取得、同じく「PW200」が1991年に証明取得した。

- 1992年:ロッキード・マーチン「F-22」戦闘機用の「F119」エンジン初試運転を実施した。

- 1993年:NASA Ames研究所で「ADP=Advanced Ducted Propulsor」の試験を実施した。

- 1994年:「PW4084」を装備したボーイン777型機が初飛行した。

- 1995年:P&WC製「PW500」ターボファンが証明取得。

- 1996年:P&WとGEが将来の大型広胴機用エンジンを開発するため「エンジン・アライアンス(Engine Alliance)」を設立した。

- 2000年:「YF119-611」エンジンを装備したロッキード・マーチン製「X-35 (後にF-35となる)」試作戦闘機が初飛行を実施した。

- 2001年:ギヤード・ターボファン「GTF=Geared Turbofan」実証エンジンの初めての試運転がおこなわれた。

- 2003年:「F-35」戦闘機用「F135」エンジンの最初の試運転を実施。また、「GDE-1」スクラムジェット(scramjet)が試験飛行でマッハ4.5を出した。

- 2004年:「エンジン・アライアンス(Engine Alliance)」製「GP7000」エンジンが初試運転実施した。

- 2005年:P&WC製「PW600」小型ジェットエンジンが証明取得した。

- 2006年:「F135」エンジン付き「F-35」戦闘機が初飛行を実施した。

- 2007年:「GTF」実証エンジンが初めての試運転に成功した。

- 2008年:「GTF」エンジンを飛行試験機ボーイング「747SP」とエアバス「A340-600」に搭載、飛行試験を実施した。

- 2010年:「PW1500G」GTFの地上試験を開始した。

- 2012年:「PW1100G」GTFと「PW800」の地上試験を開始した。

- 2013年:「PW1500G」装着のボンバルデイアCシリーズ(後にエアバスA220になる)が初飛行した。

- 2014年:「PW1100G」装着のエアバス「A320neo」が初飛行した。

- 2015年:「PW1200G」装着の「三菱リージョナル・ジェット」が初飛行した。

- 2016年:「PW1900G」装着の「エンブラエル(Embraer)190-E2」が初飛行、また「PW1100G」装着のエアバス「A320neo」が就航した。

- 2020年:「PT6」ターボプロップ、5万台目を納入した。

- 2021年:GTFの改良型「GTFアドバンテージ(Advantage)」を発表、また「ハイブリッド電動エンジン(hybrid-electric propulsion)」実証エンジンを発表した。

- 2022年:P&W、「F135」エンジンの「コア・アップグレード(core upgrade)」契約を空軍と締結した。

- 2023年:「GTFアドバンテージ(Advantage)」の発表、日本・イタリアなどを含む世界的GTF整備体制を拡充する。ノースロップ・グラマン製「B-21」ステルス爆撃機の初飛行が行われた。

- 2025年:「GTFアドバンテージ(Advantage)」装着の「A320neo」に型式証明が交付された。「XA103 Adaptive Engine」の組立てを開始した。

終わりに

以上100年前に創立したP&Wの歴史を振り返ってみた。

P&Wは、第2次大戦中に30万台のエンジンを製造、連合国側の勝利に貢献した。P&Wエンジンは信頼性が高く、この伝統は今日まで受け継がれている。現在85,000台以上のエンジンが17,000のユーザーに使われている。

敗戦で一旦壊滅した我国のエンジン業界は、P&W、GE、Rolls Royceなどからの技術供与を消化し、今では有力サプライヤーとしてこれらの企業活動に参加している。これからのさらなる成長を望みたい。

冒頭に述べたが、本稿はAW&ST誌に記載記事を基本にして作成した。そして多くの関連企業のホーム・ページをはじめ多数のウエブサイト・ニュース、Wikipediaの関連記事などを参照してまとめた記事である。これらニュース・ソースに改めて謝意を表する。

―以上―