2025年11月7日(令和7年) 松尾芳郎

令和7年10月、我が国および台湾周辺における中露軍の活動は高い水準のまま。これに対し我国および同盟諸国は、警戒を緩めることなく抑止力強化に努めている。

(China’s PLA and Russian Forces military drill around Japan and Taiwan in October ware same level as previous Months . Japan and allies are putting defensive actions against the hostile countries. Following are the details of major issues.)

防衛省および各幕僚監部、米第7艦隊などが発表した8月における我国周辺の中露両軍の軍事活動および我国と同盟諸国軍の対応は以下の通り。発表日に発表機関の記載がないのは全て「統合幕僚監部」発表の案件である。

中露軍の動向

- 10月13日 南日本新聞報道 中国海洋調査船、奄美大島西の日本排他的経済水域でガス田を調査

10月13日早朝、鹿児島県奄美大島西方385 kmの我国排他的経済水域(EEZ)内で、中国の海洋調査船「向陽紅22」が探査用のパイプを伸ばし、海底を探査しているのを第10管区海上保安本部が確認した。「向陽紅22」は今年9月下旬からこの海域を繰り返し往復・海底探査をし、一旦帰国したが、再び活動を再開した。海保巡視船が中止を要求したが無視して活動を続けた。

「向陽紅22」は9月26日に上海を出航し10月6日まで活動をし、浙江省に戻り、11日に再び日中境界線の同じ海域に入った。この海域にはガス田「白樺」が存在する。ここには中国側がガス掘削のため既に18基のリグを設置、今年新たに3基を追加設置している。

同船は9月26日から10月12日までに少なくとも25回中間線を跨いで海底調査をしている。

政府筋によると、9月12日には「向陽紅03」が同海域で活動、10月1日には「向陽紅18」が尖閣諸島付近のEEZ内を航行している。

EEZ/排他的経済水域とは、国連海洋法条約の関連規定で「領土から200海里(370 km)内の水域にある水産物や天然資源は沿岸国が権利を有する」と定めている。東シナ海では日本・中国の間隔が400海里に満たないため、その中間線をEEZとする。しかし中国はこれを認めず、自国のEEZを沖縄列島近くまで拡大解釈する立場を採っている。

図1;(南日本新聞)「向陽紅22」の航跡。我が国EEZ境界付近のガス田調査を行った。

図2:(第10管区海上保安本部)「向陽紅22」。2023年に尖閣諸島我国EEZ内に浮遊ブイを設置した。

- 10月25日 八重山日報報道 中国海警局艦、尖閣諸島魚釣島周辺の航行は10月20日に335日連続の後一旦中止

第11管区海上保安本部によると、尖閣諸島の領海や接続水域を侵犯する中国海警局艦は昨年秋以降335日連続したのち10月20日に悪天候のため一時中断。しかし10月24日夕刻から再開、「海警2502」と「海警2307」の2隻、いずれも機関砲を装備、が24日から接続水域内に入り、以後連日侵犯が続いている。

- 10月24日 日本テレビ/NNN報道 中国海警局艦2隻が10月6日函館市近傍の津軽海峡を通過太平洋から日本海へ

日本テレビ/NNNによると、10月6日、NNNカメラは、太平洋から津軽海峡を通過し日本海に向け進む中国海警局艦2隻「海警1303」,「海警1305」の姿を捉えた。この2隻は9月まで尖閣諸島周辺海域で連日のようにEEZ内で航行や領海侵入を繰り返していた。

津軽海峡で最も幅の狭い部分は東部分で、北海道と本州の間が約19 kmしかない。

船舶位置情報を発信する船舶追跡ソフト「マリン・トラフィック(Marine Traffic)」によると、2隻は9月末に上海の横沙島基地を出航して鹿児島県大隈海峡を通過、太平洋に出て本州の南沿海域を通り、南鳥島北方の太平洋上にしばらく滞在、それから西に向かい、10月6日に函館市のすぐ南、津軽海峡を通過した。海警局は、「北西太平洋上での漁業監視、取り締まりのため」と言っている。

中国軍の傘下にある海警局の活動は日を追って拡大しているのが実態。尖閣諸島の領有権や南シナ海でのフィリピン領島嶼の占領、さらに習近平主席の沖縄列島全体の主権に関わる主張など、さまざまな手法で自国の勢力範囲拡大を目指している。

図3:(日本テレビ/NNN)船舶の位置情報を発信する「マリン・トラフィック」で調べた2隻の航跡。上海を出発、大隈海峡から太平洋に出て南鳥島北方海域をジグザグ航行、10月6日津軽海峡を通過日本海から対馬海峡を経て上海に戻った。

- 10月3日発表 ロシア海軍艦艇3隻、対馬海峡通過東シナ海へ

10月3日早朝、ロシア海軍ウダロイIII級駆逐艦(543)、ステレグシチーIII級フリゲート(337)及びボリス・チリキン級補給艦の3隻が、日本海から対馬海峡を通過し東シナ海に向け航行した。

- 10月6日発表 10月3日から4日にかけ、ロシア海軍情報収集艦が対馬海峡を通り東シナ海経由宮古海峡を通過して太平洋へ

10月3日午後、ロシア海軍ビニシア級情報収集艦(535)が日本海から対馬海峡を通過し東シナ海に入り、10月6日には宮古海峡を通り太平洋に進出した。

- 10月6日発表 10月4日深夜、中国海軍情報収集艦、津軽海峡を通過、太平洋へ

10月4日早朝・深夜、中国海軍ドンデイアオ級情報収集艦(796)が日本海から津軽海峡を通過、太平洋に向け航行した。同艦はこれより先9月29日に東シナ海から対馬海峡を通り日本海に入っていた。

- 10月6日発表 10月5日〜6日にかけ、ロシア海軍艦艇3隻が沖縄県与那国島と西表島の海峡を抜け太平洋へ

10月5日夕刻、ロシア海軍ウダロイIII級駆逐艦(543)、ステレグシチーIII級フリゲート(337)、ボリス・チリキン級補給艦の3隻が、東シナ海から沖縄県西表島と与那国島の間の海峡を通り太平洋に向け航行した。3隻は10月3日対馬海峡経由東シナ海に入ったもの。

図4:(統合幕僚監部)ロシア海軍ウダロイIII級駆逐艦(543)

図5:(統合幕僚監部)ステレグシチーIII級フリゲート(337)

図6:(統合幕僚監部)ボリス・チリキン級補給艦

- 10月10日発表 2025年度上半期の緊急発進状況

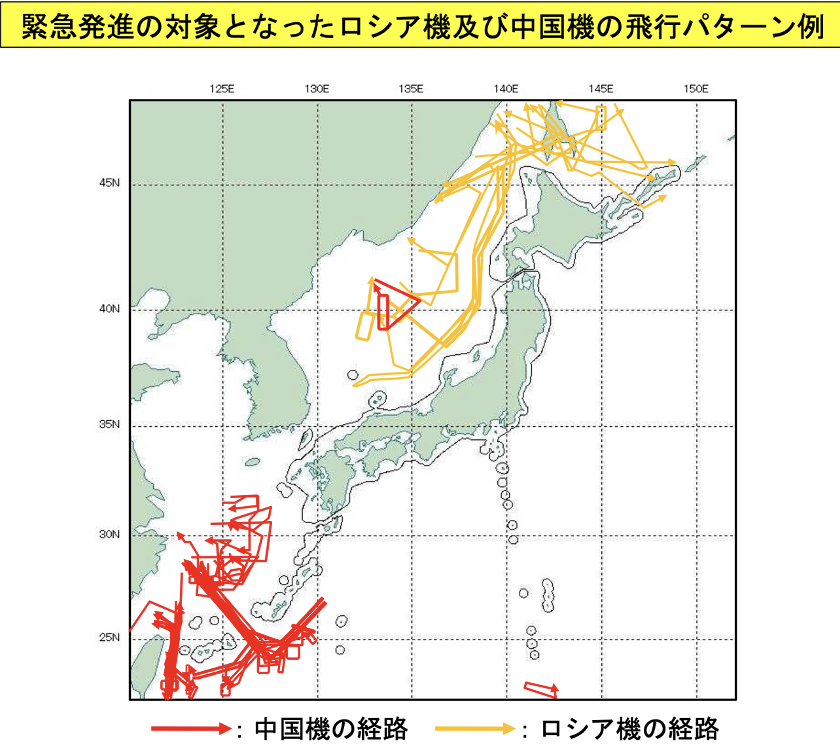

2025年4月〜9月の上半期での緊急発進回数は265回、前年同期(358回)より減少している。中国機が75 %、ロシア機が22%。

特徴は、5月3日に海警局艦から発進したヘリが尖閣諸島領空を侵犯、昨年同期を上回る頻度で、中国無人機が与那国島と台湾海峡を通過、及びロシア爆撃機Tu-95が護衛戦闘機と共に日本海上に飛来したこと、など活発な活動が見られた。

図7:(統合幕僚監部)ロシア機は北方4島、宗谷岬、小松基地、それから経ヶ崎レーダー施設近辺、中国機は宮古海峡、南西諸島、与那国島・台湾間の海峡などに接近するのが定例化している。

- 10月10日発表 10月10日昼、中国海軍艦艇3隻が太平洋から宮古海峡を通過、東シナ海へ

10月10日昼頃、中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦2隻(123)及び(124)、及びフチ級補給艦(902)の3隻が、太平洋から宮古海峡を通過、東シナ海に入った。これら3隻は9月16日深夜、東シナ海から対馬海峡を通り日本海に入り、9月22日深夜に宗谷海峡を通過オホーツク海に向け航行した。その後3隻は太平洋に出て本州を迂回一周して再び中国大陸に戻った。

図8:(統合幕僚監部)ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(123)、(124)も同じ。

- 10月14日 中国海軍ジャンカイII級など3隻、東シナ海から宮古海峡経由太平洋へ

10月13日昼間、中国海軍ジャンカイII級フリゲート(576)、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(122)及びフチ級補給艦(889)の3隻が東シナ海から宮古海峡を通過太平洋に向け航行した。

図9:(統合幕僚監部)ジャンカイII級フリゲート(576)

図10:(統合幕僚監部)ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(122)

- 10月14日発表 10月10日、ロシア軍情報収集機、樺太方面から飛来、北海道西海岸から東海岸に沿い往復飛行

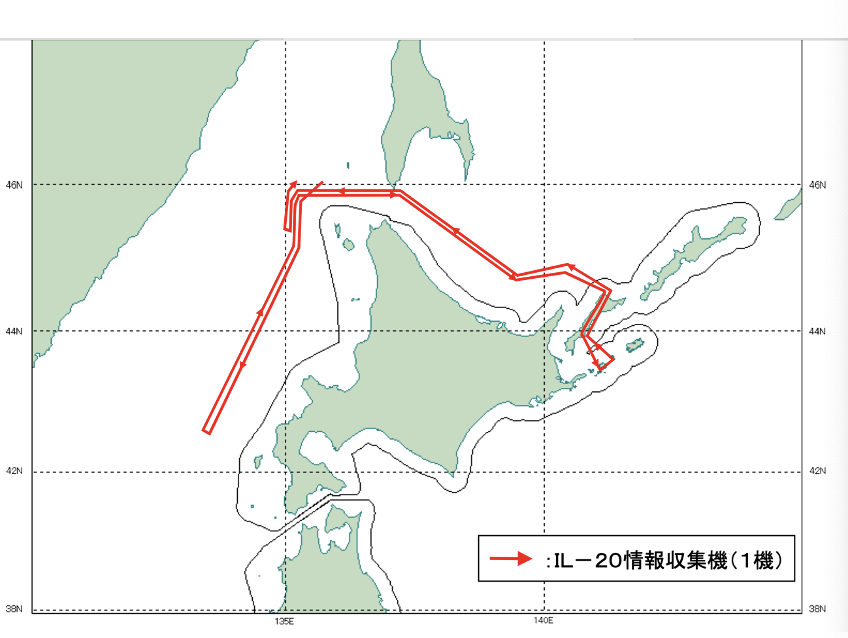

10月10日昼間、ロシア情報収集機 IL-20が樺太方面から飛来、日本海からオホーツク海上空を飛行反転して樺太方面に立ち去った。このIL-20は従来しばしば姿を見せていた機体とは異なり新型機である。

図11:(統合幕僚監部)新型IL-20情報収集機は礼文島沖で旋回飛行後、宗谷海峡を通過北方4島、歯舞諸島上空で反転、往路と同じ経路で礼文島上空に戻り、南に変針、北海道渡島半島の沖にある奥尻島沖合まで南下、反転して樺太へ立ち去った。

図12:(統合幕僚監部)在来型に比べ、胴体上下に各種アンテナドームが増えている。

- 10月17日発表 中国海軍艦艇3隻、太平洋から宮古海峡を通過、東シナ海へ

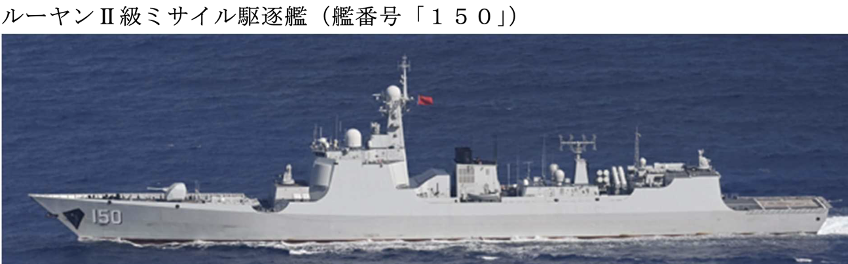

10月17日昼間、中国海軍ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(156)、ルーヤンII級ミサイル駆逐艦(150)、及びジャンカイII級フリゲート(578)の3隻が、太平洋から宮古海峡を通過、東シナ海に入った。

図13:(統合幕僚監部)ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(156)

図14:(統合幕僚監部)ルーヤンII級ミサイル駆逐艦(150)

図15:(統合幕僚監部)ジャンカイII級フリゲート(578)

- 10月20日発表 10月18日午後、中国海軍情報収集艦が東シナ海から大隈海峡を通過、太平洋へ。10月19日深夜ミサイル駆逐艦1隻が大隈海峡を通過太平洋へ

10月18日午後、中国海軍ドンデイアオ級情報収集艦(795)が鹿児島県口永良部島西から大隈海峡を東に進み太平洋に進出した。また、10月19日早朝深夜、ルーヤンIII級ミサイル駆逐艦(131)が同じ経路で大隈海峡を通過太平洋に進出した。

- 10月23日 産経新聞報道 10月22日、北朝鮮は極超音速弾道ミサイル数発を日本海に向け発射

韓国軍合同参謀本部発表によると10月22日午前8時10分ごろ、北朝鮮は平壌近郊の黄海北道中和付近から短距離断層ミサイル数発を発射、約350 km飛翔して北朝鮮北東部の陸上目標に着弾した。朝鮮中央通信は、発射したのは極超音速ミサイル2発で平壌郊外の力浦区域から発射、咸鏡北道の目標地点に着弾したと報じた。

北朝鮮は10月10日に実施した軍事パレードで、極超音速滑空体弾頭を搭載した「KN23」系列の短距離弾道ミサイル「火星11マ」を公開したが、これが発射されたようだ。「火星11マ」は、短距離弾道ミサイル「KN23」に極超音速滑空体弾頭を搭載した型と見られる。

10月末に韓国慶州で開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に出席する各国首脳を牽制する意味があったと思われる。

図16:(KCNA/CNN)10月10日、朝鮮労働党創立80周年記念軍事パレードで公開された極超音速ミサイル「火星11マ」。

- 10月24日 日経新聞報道 中国習近平政権、反腐敗の名目で中国軍幹部14人の党籍を剥奪

中国共産党は10月23日閉幕した第20期中央委員会第4回全体会議(4中全会)で人民解放軍制服組No. 2だった何衛東氏と苗華委員をはじめめ、汚職の疑いで取り調べを受けた党幹部14人の党籍を剥奪した。

全体会議は年1回で、党序列上位200人の中央委員とそれに次ぐ中央候補委員幹部が出席する。ここで中央委員10名と候補委員4名の党籍剥奪が発表された。習近平指導部が発足した2012年以降で最も多い。今回剥奪された14人の内9名が軍高官最高位の「上将」で8名が中央委員を兼務していた。多くが旧南京軍区に在籍していた。

何衛東・中央政治局委員の後任には張昇民・中央規律検査委員会副書記が昇格した。「中央軍事委員会」は7名いたのが、これでトップが習近平主席、その下が張昇民副主席と張叉俠副主席の他1名の合計4名になる。

中国では不動産バブルの崩壊で国内需要がしぼみ、若年層の失業率が高まり、人々の不満が鬱積し始めている。政権に対する不満を逸らすために今回の措置が取られたとする見方もある。

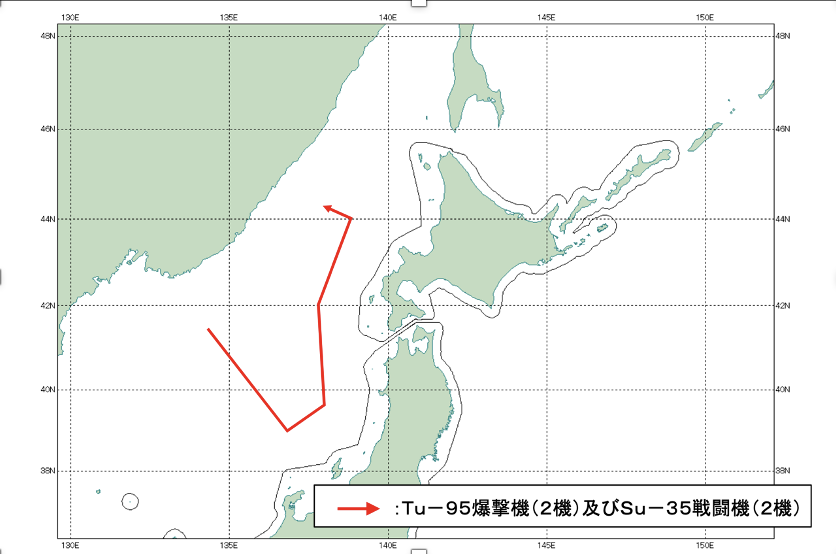

- 10月24日 ロシア爆撃機Tu-95及び戦闘機が日本海佐渡島近くに飛来、本州・北海道沿岸に沿って北上

10月24日午前、ロシア戦略爆撃機 Tu-95 2機が護衛戦闘機Su-35 2機を伴い、シベリアから佐渡島沖合の空域に飛来、反転して我国領空に沿い北上、北海道沿岸空域からシベリアに向かった。

図17:(統合幕僚監部)10月24日、ロシア軍Tu-95爆撃機とSu-35戦闘機の航跡。

- 10月27日発表 ロシア軍情報収集機Il-20が京都府経ヶ崎沖に飛来、反転して戻る

10月25日午後、ロシア軍情報収集機Il=20がシベリアから飛来、ICBM探知用の長距離レーダーが配備してある京都府経ヶ崎沖に接近したのち反転してシベリアに向け立ち去った。

- 10月28日発表 中国艦ジャンカイII級フリゲートが宮古海峡を通過、太平洋へ

10月27日昼間、ジャンカイII級フリゲート(515)が宮古海峡を通過太平洋に向け航行した。また、同日午後、ジャンカイII級フリゲート(599)が宮古海峡を通過太平洋に向け航行した。

- 10月30日発表 ロシア軍Il-20情報収集機がシベリヤからオホーツク海を経由、太平洋に出て岩手県沖で反転同じ経路で戻る

10月29日午後、Il-20情報収集機がシベリアーオホーツク海―太平洋に飛来、岩手県沖まで南下、反転してオホーツク海経由日本海に戻った。

図18:(統合幕僚監部)10月29日、ロシア軍Il-20情報収集機の飛行経路。「令和7年度自衛隊統合演習(実動演習)」の偵察行動だった可能性がある。

- 10月31日発表 中国軍ミサイル駆逐艦、太平洋から大隈海峡を通過東シナ海へ

10月31日早朝、ミサイル駆逐艦ルーヤンIII級(131)が宮崎県都井岬南東の太平洋上から大隈海峡を通過、東シナ海に入った。同艦は10月19日に東シナ海から大隈海峡を抜けて太平洋に出ていた。

10月20日〜31日の間我国周辺回空域で実施された米軍及びオーストラリア軍参加の「令和7年度自衛隊統合演習(実動演習)」の偵察行動だった可能性がある。

日本および同盟国の対応

- 10月2日発表 東シナ海上空で日米戦闘機訓練

10月1日、九州西の東シナ海空域で、空自第5航空団(宮崎県新田原基地)第305飛行隊所属のF-15J戦闘機6機は米空軍F-16戦闘機3機およびKC-135タンカー2機と共同訓練を行った。

- 10月3日 海上幕僚監部発表 相模湾で日米ヘリ対潜訓練

10月2日、相模湾の海空域で、海上自衛隊SH-60Kヘリコプターと米海軍MH-60Rヘリコプターは、対潜水艦戦を想定した共同訓練を行った。

- 10月3日 海上幕僚監部発表 パラオで日米共同施設補習訓練

9月22日〜10月2日の間、パラオ共和国ペリリュー州およびアイメリーク州で、海上自衛隊インド・太平洋方面派遣(IPD25)部隊所属の派遣施設隊は、米海軍第4機動建設大隊および第1水陸両用施設大隊と共同で、施設補修訓練を行った。

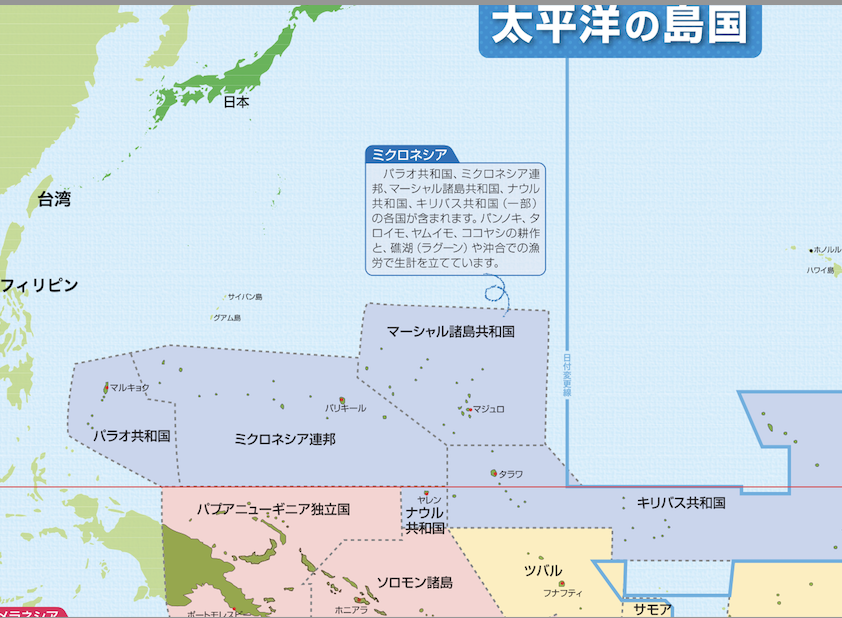

図19:パラオ共和国はフィリピン・ミンダナオ島東の太平洋上にある島国。

- 10月3日 海上幕僚監部発表 日本周辺海空域で日米豪加ニュージランド、フランス合同訓練

10月20日〜31日の間、日本周辺の海空域等で令和7年度海上自衛隊実動演習を実施した。傘下部隊は、海上自衛隊の他に、米海軍・海兵隊、オーストラリア海空軍、カナダ海空軍、ニュージランド空軍、およびフランス海軍が参加した。

海自からは、艦艇約20隻と航空機約20機が参加。訓練内容は、対潜水艦戦、対水上戦、洋上補給、など多岐にわたる。

海上自衛隊実動演習は昭和29年度から実施している海上自衛隊最大の演習である。

- 10月3日発表 10月20日〜31日の間、日本全国および周辺海空域で日米豪3ケ国軍で令和7年度自衛隊統合実動演習を実施

10月20日=31日の間、日本全国の自衛隊基地、米軍基地及び基地を補完する民間空港・港湾施設などを使い、全自衛隊、米太平洋軍所属の陸海空海兵隊部隊、オーストラリア海空軍が参加する大規模演習「令和7年度自衛隊統合実動演習」を実施した。

日米両軍の基地が使用不能になった場合を想定して、民間空港や港湾施設を使う訓練を実施した。今回は各地の空港7ヶ所と港湾15ヶ所を使い空自戦闘機の展開や、今春発足した「海上輸送群」が人員・資材の積み卸しを行った。

参加兵力は過去最大で、自衛隊は52,000人、米軍は6,000人、オーストラリア軍は200人が参加した。

地対空ミサイルPAC 3で弾道ミサイル迎撃訓練、南西諸島に侵攻する敵軍を想定し、水陸機動団などが参加して迎撃・奪還訓練を実施した。

離島奪還訓練には佐賀基地からV-22オスプレイ4機が出動、佐世保相浦駐屯地から水陸機動団兵員100名を2機に乗せ、100 km離れた長崎県の離島、福江島空港へ輸送、上陸訓練を行った。

自衛隊統合実動演習は1979年に始まったが、陸海空3軍を一体化して指揮する「統合作戦司令部」が発足して初の演習となった。

図20:(佐賀新聞)相浦駐屯地から水陸機動団兵員100名を乗せ福江空港へ出発するV-22オスプレイ。

- 10月3日 陸上幕僚監部発表 11月5日〜20日の間、北海道大演習場で陸自と英陸軍が実働訓練(ビジラント・アイルズ25 /Vigilant Isles 25/島嶼警戒25)

11月5日〜20日の間、北海道大演習場等で、陸上自衛隊はイギリス陸軍と、島嶼奪還作戦を模した共同演習を実施する。本訓練は陸自の作戦遂行能力の向上を図ると共に、陸自とイギリス陸軍との相互理解・信頼関係の促進を目的とし、特に島嶼防衛を主眼とする訓練である。

参加部隊は、陸自から第5旅団(帯広駐屯地)、第1空挺団(習志野駐屯地)、水陸機動団(相浦駐屯地)、航空支援集団(空自輸送機部隊で司令部は東京都府中市)、イギリス陸軍から第16空中強襲旅団戦闘団(英国エセックス州コルチェスター/Colchester)の各部隊。

日英同盟が締結されてから今年は120周年に当たる。6月には海自練習艦隊が英国訪問し、8月には英空母プリンス・オブ・ウエルズが日本訪問したのに続き、陸軍でも日英両軍の関係強化が図られている。

- 10月4日発表 沖縄県先島諸島南方海域で対機雷戦訓練

10月初め沖縄県石垣島を含む先島諸島海域で、海自護衛艦「さわぎり(DD-157)満載排水量4,950 ton)と掃海母艦「うらが(MST-463)」(満載排水量6,850 ton)が機雷戦訓練を実施した。

図21:(統合幕僚監部)左は手前「うらが」、奥が「さわぎり」。右写真は「うらが」の艦尾ドアを開けたところ、黄色の物体は機雷探知用掃海具。

- 10月6日 海上幕僚監部発表 10月13日、14日の間、海自護衛艦がパラワン島海域での米比訓練Samasama 2025に参加

10月13日、14日の両日、海自護衛艦「おおなみ(DD-111)」(満載排水量6,300 ton)は、米比主催多国間共同訓練Samasamaに参加した。訓練海域はパラワン島周辺で、中国軍が南シナ海で支配を目論む9段線に隣接する海域である。

図22:日米比共同訓練が行われたパラワン島海域。

- 10月6日 海上幕僚監部発表 9月29日〜10月3日の間、海自IPD25部隊はポートモレスビー海空域でニューギニア国防軍と共同訓練

9月29日〜10月3日の間、海自IPD25部隊は、パプアニューギニアの首都で南岸パプア湾に面するポートモレスビー(Port Moresby)の海空域でパプアニューギニア国防軍と立入検査訓練および舟艇整備訓練を実施した。中国政府が同国に版図拡大を目論むのに対抗する意味がある。

- 10月7日 海上幕僚監部発表 川崎重工神戸造船所で新型潜水艦「そうげい」の命名・進水式

10月14日、川崎重工神戸工場第1ドックで潜水艦「そうげい(SS-518)」の命名・進水式が行われた。今後艤装や各種試験をしたのち、2027年3月に就役する。「たいげい」型潜水艦の6番艦で、リチウム・イオン・バッテリーを搭載、これで水中潜航日数を延長する。基準排水量 3,000 ton、水中排水量は未公表(推定4,500 ton ?)長さ84 m、速力20 kts、兵装はHU-606 533 mm魚雷発射管 6門で18式魚雷、ハープーン巡航ミサイル (UGM-84L /射程250 km)を発射できる。最新の情報処理システム、レーダー、ソナーを装備する。

図23:(川崎重工)新型潜水艦「そうげい (SS-518)の進水式。川崎重工では、戦後建造した潜水艦の32番目の艦が「そうげい」となる。

- 10月9日 海上幕僚監部発表 10月5日〜8日の間、アラビア海で日英印ノルウエー海軍が共同訓練

10月5日〜8日の間、アラビア海でイギリス海軍、同空軍、インド海軍、ノルウエー海軍と共に海自IPD25第4水上部隊所属の護衛艦「あけぼの (DD-108) 」(満載排水量6,100 ton)が参加して対潜戦、対水上戦、対空戦、など共同訓練を実施した。その他の参加部隊は次のとおり。

イギリス海軍(空軍を含む)から:空母「プリンス・オブ・ウエルス」、フリゲート「リッチモンド」、給油艦「タイドスプリング」、

インド海軍から:空母「ヴィクランド」、フリゲート「トウシル」及び「テグ」、駆逐艦「コルカタ」及び「インパール」、補給艦「デイーパク」、潜水艦、

ノルウエー海軍から:フリゲート「ロアル・アムンゼン」、

- 10月9日 陸上幕僚監部発表 10月23日、内海造船戸田工場で小型輸送艦(LCU)2番艦進水式

10月23日、内海造船、瀬戸田工場で、2400 ton級輸送艦「あまつそら」の進水・命名式が行われた。これから艤装工事を行い2026年3月に就役予定。内海造船が3隻受注する「にほんばれ」級小型輸送艦 (LCU)の2番艦である。「にほんばれ」は2025年4月に竣工し自衛隊海上輸送群に配備済み。居住区前方に貨物スペースがあり、艦首の観音開きドアを開き、ランプから車両兵員を上陸させる。

建造が進む3番艦の命名・進水式は今年11月6日に行われる。

自衛隊海上輸送群は、有事に際し、南西諸島への陸自部隊の展開、国民保護の輸送などを行う。建造費は陸自予算で単価約41億円、運用は陸上自衛隊が担当する。

図24:(防衛省)上陸用輸送艦(LCU)2番艦「あまつそら (4152)」、基準排水量2,400 ton、搭載貨物重量350 tonで車両数十両または20 feetコンテナー10数個を搭載する。全長80m、速力15 kts、乗員30名、砂浜へのビーチングができる。

- 10月14日陸上幕僚監部発表 10月27日〜11月12日の間、米ワシントン州演習場で陸自第6師団は米陸軍第7師団と共同訓練(Rising Thunder)を実施

10月27日〜11月12日の間、陸自第6師団(山形県東根市)麾下の第22即応機動連隊を米国ワシントン州ヤキマ演習場(YTC=Yakima Training Center)に派遣、米陸軍の第7歩兵師団第2・第3歩兵大隊と共同訓練「ライジング・サンダー(Rising Thunder)」(轟く雷鳴)を実施する。YTCは面積13万ヘクタール(東京23区の倍)あるので射程30 kmの実弾射撃ができ、戦車や155 mm砲などの射撃演習が可能。

陸自第6師団は、1個即応機動連隊と2個普通科連隊からなる機動師団。しかし兵員数が7000人から4000人規模に減少しており、旅団規模になっているのが問題と指摘されている。(余談;秋田県熊退治に出動しているのがこの師団)

- 10月14日 海上幕僚監部発表 10月6日〜10日の間、海自IPD 25部隊はアピア周辺海域でサモア警察と共同訓練

10月6日〜10日の間、海自インド太平洋方面派遣部隊「IPD25」は南太平洋の「サモア独立国・サモア警察と同国の首都アピア周辺の海域で、立入検査訓練、舟艇整備訓練を実施した。

- 10月20日 海上幕僚監部発表 東シナ海で海自艦艇は陸自・空自の支援を受け、インド海軍と共同訓練「JAIMEX25」を実施

10月16日〜18日の間、海自護衛艦「あさひ(DD-119)」満載排水量6,800 ton、補給艦「おうみ(AOE-426)」満載排水量25,000 ton及び潜水艦の3隻は、陸自第2特科団(湯布院駐屯地/12式地対艦ミサイルを運用する)及び空自西部航空警戒管制団と共に、東シナ海でインド海軍フリゲート「サヒヤードリ(F49 INS Sahyadri)」満載排水量6,800 tonと共同訓練(JAIMEX 25)を実施した。訓練項目は対水上戦、対空戦、対潜水艦戦、洋上補給など。

図25:(海上幕僚監部)10月16日〜18日の間東シナ海で共同訓練をする日印鑑。右から「あさひ」、「サヒヤードリ」、黒く見えるのが海自潜水艦。

- 10月20日 海上幕僚監部発表、海自IPD 25部隊はパラオ海上保安局と共同訓練

10月13日〜17日の間、海自IPD 25部隊は西太平洋上の島嶼国パラオ共和国コロール島周辺海域でパラオ海上保安局と立入検査訓練、舟艇整備訓練を実施した。

- 10月20日 NAVAL TODAY報道 米海軍、空母艦載無人共同戦闘機 (CCA)概念設計をジェネラル・アトミックス(GA-ASI)社と締結

米海軍はこのほど空母艦載用の「無人共同戦闘機(CCA= Collaborative Combat Aircraft)の概念設計についてジェネラル・アトミックス(GA-ASI)と契約した。

この無人機は基幹設計を変えずにその周囲に高性能化したり目的に応じて早急に構成を変更可能なモジュラー構造にする。小型で新技術を簡単に投入でき、すぐに生産に移れる機体を目指す。これまでの有人戦闘機は開発に10年以上かかるのが普通だったが、これを抜本的に改める。

海軍の今回の契約は、空軍が今年(2025)9月にYFQ-42AとしてGA-ASIと契約した無人戦闘機(CCA)に続く契約となる。

無人共同戦闘機(CCA)は、自律飛行で、有人戦闘機を支援し多数機で敵地深く進入、偵察・攻撃をするドローンで、パイロットを危険から守る役目をする。

GA-ASI社は2008年にMQ-20アベンジャー(Avenger)を軍に納入してから17年間、無人機の開発で常にパイオニアであった。

図26:(GA-ASI) 空母から飛び立つGA-ASI製無人機の想像図。

- 10月21日 海上幕僚監部発表 10月17日、令和7年度遠洋練習航海部隊はサンデイゴ沖海域で米海軍駆逐艦と共同訓練

10月17日、カリフォルニア州サンデイゴ沖で、海自練習艦「かしま」及び「しまかぜ」は米海軍ミサイル駆逐艦「ジャックH ルーカス(USS Jack H. Lucas / DDG-125」と戦術運動、通信訓練を含む共同訓練を行なった。

「ジャックH ルーカス/DDG-125」は、70隻以上も建造されているアーレイバーク級駆逐艦の最新型、第3世代「フライトIII」の1番艦で、2023年10月に太平洋艦隊サンデイゴ基地に配備された。これまでのフライトIやIIの艦載レーダーがL/M社製の「SPY-1D」であるの対し、フライトIIIでは一段と高性能化したレイセオン製「SPY-6(V1)」を搭載している。「SPY-6(V1)」は弾道ミサイルや極超音速ミサイルなどの探知追跡能力が優れているため、今後は同級艦が空母打撃群の中枢になる予定。

- 10月21日 米第7艦隊司令部発表 10月20日から日米両海軍、海兵隊とオーストラリア海空軍、カナダ海軍、フランス海軍、ニュージランド空軍が参加して多国籍訓練「ANNUALEX 2025」を開始

多国籍訓練「ANNUALEX」は海上自衛隊が国際間の協力を一層高めるために2年毎に行なっている訓練。

今回は海自から空母「かが(DDH-184)」、米第7艦隊からミサイル駆逐艦「シャウプ (USS Shoup / DDG -86)」、ミサイル巡洋艦「ロバート・スモールス ( USS Robert Smalls / CG-62)」、哨戒機P-8A Poseidon、ドライカーゴ輸送艦「アメリア・イヤハート (USNS Amelia Earhart / T-AKE 6)」及び「ワリー・シーラ (USNS Wally Schirra / T-AKE 8)」、給油艦「テイッペカヌー(USNS Tippecanoe / T-AO-199)」、潜水艦、及び海兵隊戦闘攻撃中隊 (U.S. Marine Fighter Attack Squadron / VMFA 242) 所属のF-35B STOVL(垂直着陸短距離離陸)戦闘機、が参加した。

この他にオーストラリア海軍及び同空軍、カナダ海軍、フランス海軍、ニュージランド空軍が参加している。

- 10月21日 NAVAL TODAY報道 米海軍およびエア・ナショナル・ガード(ANG=Air National Guard)は、F-14、F-15、に搭載可能な次世代型「赤外線探知・追跡センサー [IRST=Infrared Search and Track]」をロッキード・マーチン( L/M)社に発注

[IRST21]は、L/M社がF-14及びF-15用に製造した赤外線探知追跡センサーで、脅威目標が発する微弱な熱線・赤外線を長距離から探知・受信する装置。今回発注したのは最新型の「ブロックII」で、プロセッサーが新しくなり、ソフトが更新され、探知距離が目視距離を大きく越え敵ミサイルとの交戦を容易にしている。

[IRST21]は、戦闘機胴体下に牽架する燃料タンクの先端にポッド形式で追加装着可能な装置。最新型では「ポッド」間同士の通信が可能で編隊飛行する友軍機の間で情報を共有できる。

「IRST21」は小型ポッドに収まるので、F/A-18R/F、F-15C、F-16戦闘機にも増加燃料タンク先端部に搭載できる。

図27:(Lockheed Martin) F-14艦上戦闘機胴体下面に牽架する燃料増槽の先端に取り付けたポッド「赤外線探知追跡センサー [IRST21]。

- 10月27日海上幕僚監部発表 アラビア海で海自護衛艦「あけぼの」はイギリス海軍給油艦と洋上補給訓練を実施

10月24日海自IPD25 第4水上部隊所属の護衛艦「あけぼの」はイギリス海軍給油艦「タイドスプリングス」から洋上補給を受ける訓練を実施した。

- 10月22日 Newsweek報道 米空軍B-1B爆撃機4機を三沢基地に配備

アメエリカはロシア、中国、北朝鮮への抑止力を強化するため、B-1B爆撃機4機を青森県三沢基地に展開し、西太平洋地域での軍事力を強化している。”X”上のアカウント「@yhv Q7kBkMC59718」が投稿した内容によると、三沢基地にB-1B爆撃機が10月15日と17日にそれぞれ2機ずつ着陸した。

“X”の航空機ウオッチャー「@thenewarea51」によると、爆撃機第一陣は10月14日朝テキサス州ダイエス空軍基地(Dyess AFB, Texas)を出発、太平洋を横断、日本に向かった。前回は4月だったので今回は2度目となる。

B-1Bは「全地球攻撃軍団(Air Force Global Strike Command)」麾下の第7爆撃連隊(7th Bomb Wing /Dyess AFB)及び第28爆撃連隊(28th Bomb Wing / Ellsworth AFB South Dakota))」などに45機が配備されている。

B-1B爆撃機は、通常兵器34 tonを搭載でき、長大な航続性能を備え、最高速度は1450 km/hrを超える。USAFのFact Sheetによると、B-1Bは、米空軍最大の誘導・非誘導兵器搭載量を持ち、長距離打撃力の中核、あらゆる敵に対し通常兵器を迅速かつ大量に投下できる。

Rockwell(現在はボーイング))が開発、可変後退翼(15度〜67.5度)で広い速度範囲をカバーする。

図28:(U.S. Air Force /Sgt. Bennie J. Davis)北朝鮮沖を飛ぶB-1B爆撃機。

終わりに

2025年10月の中露北鮮の軍事活動は、相変わらず活発で、2027年とされる台湾侵攻を実行するかの様なそぶりを見せている。隣接する我国・台湾・韓国・フィリピンンを含む同盟諸国は侵攻を阻止すべく抑止力の強化に努めている。

―以上―