2025-5-1(令和7年)木村良一(ジャーナリスト・作家、元産経新聞論説委員)

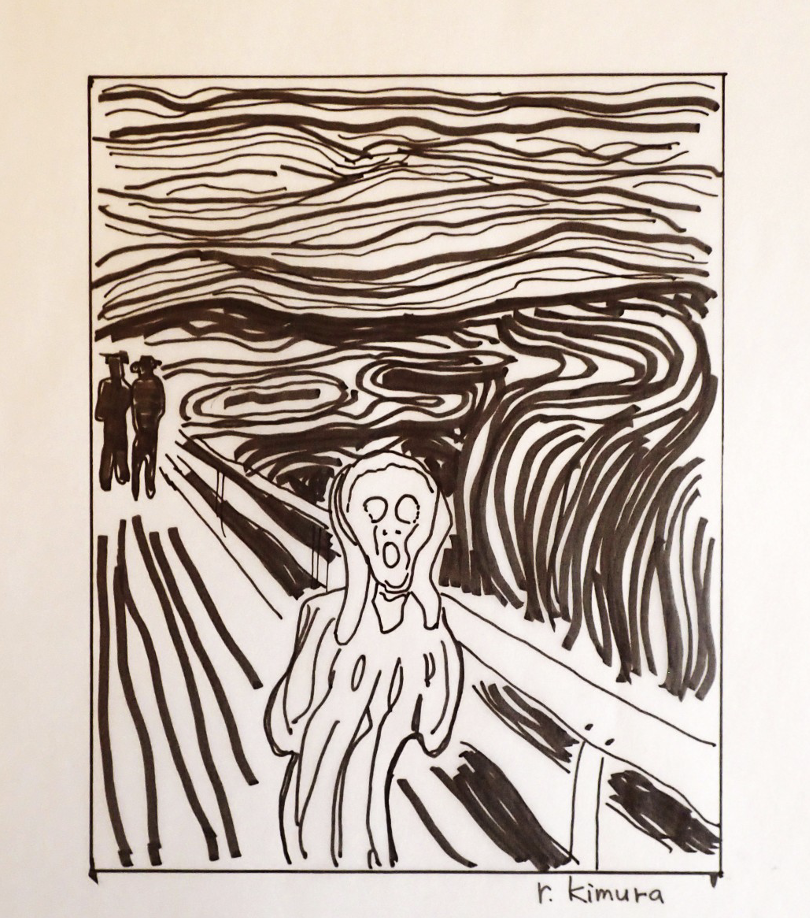

ムンクの「叫び」の簡易模写(作成・木村良一)

■政治団体スタッフが抗議の自殺

個人情報をネット上にさらされ、それが現実の生活に被害をもたらす事態が大きな社会問題になっている。そんなか、政治団体「みんなでつくる党」(元NHK党)のボランティアスタッフの会社員男性(64)が自殺した。

自殺はTBSの報道特集(4月19日放映)のテレビ番組やネットニュースで大きく取り上げられた。そうした報道や情報を総合すると、この男性は候補者と関係のないポスターを貼る行為を止めさせる署名活動をしていたが、自宅の住所をSNS(ネット交流サービス)に公開されるなどの嫌がらせを受け、NHK党の党首だった立花孝志氏(57)にプライバシーを侵害されたとして裁判に訴えていた。

男性が命を絶ったのは、4月9日だった。その遺書では〈私が死を選んだ、選ばざるを得なかった最大の理由は立花孝志です。彼の存在と言動、行状がなければ、決して死を考えることはなかったと断言します〉と抗議の自殺であることを明かし、生前には「一番被害を受けたのは妻です。私はもう覚悟を決めて、矢面に立って、顔もさらして名前も公開していますから。妻には説明をしたのですけれども、やはり非常に恐怖を感じるのです。おそらく立花さんは、そういうことまで想定しているとしか考えられない」と話していた。

■木村花さんのケース

これで立花氏にSNSで攻撃され、自殺したのは2人になる。1人目は今年1月18日に自殺したとみられている、兵庫県の県議(50)だった。2月のメッセージ@penでも指摘したが、この県議は斎藤元彦知事(47)のパワハラ疑惑を調査する百条委員会の委員を務めていた。立花氏は街頭演説で県議の動静を情報提供するよう聴衆に求め、自宅に押しかけるという発言も繰り返した。そのうえ、死後には「県議は逮捕される予定だった」と話し、それを苦に自殺したかのような投稿まで行った。しかし、県警本部長に全面否定された。

ネット上で誹謗中傷を受けて悩み苦しんだ末、自ら命を絶ったケースは少なくない。しかも自殺者は国内外に及んでいる。たとえば、女子プロレスラーの木村花さんだ。花さんは2020年5月23日、テレビ(フジテレビのリアリティ番組「テラスハウス」)での言動をめぐってSNSで心ない言葉を浴びせられ、精神的に追い詰められて自殺した。捜査当局も乗り出し、警視庁が大阪府の20歳代男と福井県の30歳代男性を刑法の侮辱容疑で書類送検している。花さんはツイッターに匿名で「生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの」「死ねや、くそが」「きもい」と書き込まれていた。誹謗中傷の投稿者はこれ以外にも存在し、誹謗中傷は計300件にも上っていた。

■ムンクの「叫び」

なぜ自殺にまで追い込まれるのか。SNSの投稿など無視して覗かなければいいのだが、自分に対する批判がどうしても気になる。人が社会的動物だからだ。それに本人が気にしなくとも、家族が動揺することもある。SNSのくだらない投稿はトイレの落書きと同じで、なくなることはない。「人の口に戸は立てられない」という諺もある。ネット社会を生きている限り、誹謗中傷は避けられない。

自殺するときの精神状態は異常で、どうしようもない絶望や不安に陥っている。それは北欧の画家、エドヴァルト・ムンク(1863年~1944年)が描いた「絶望」(1892年)、「叫び」(1893年)、「不安」(1894年)から滲み出るような感覚とでも言ったらいいかもしれない。17年半前の真冬に上野の国立西洋美術館でムンク展を見たことがあった。「叫び」は出展されていなかったが、同じ構図の「絶望」や「不安」に圧倒されたのを覚えている。

代表作の「叫び」は、西洋ナシを逆さにしたような顔を持つ人間が、目と口をまん丸にして橋の上で身をくねらせながら両手で耳を覆って恐れおののく。その背後にフィヨルドの群青色の海と朱色の空がうねるように広がっている。

■生々し過ぎる表現

ムンクは「絶望」「叫び」「不安」の一連の作品が生まれた背景について〈2人の友人と散歩していた。陽が沈んで空が血の色に染まり、憂鬱(ゆううつ)な気分になった。そして立ち止まり、欄干に寄りかかった。友人は行ってしまい、ひとり不安に震えた。そのとき自然を貫く大きな終わりのない叫びを感じたのだ〉と書き残している。

数年前、SNSで使われる言葉の問題について私が所属する三田文学会の高齢の作家に聞いたことがある。彼女は「表現が生々し過ぎる」と語っていたが、ネット社会において「自然を貫く大きな終わりのない叫び」とムンクが書き残した叫びを誘導するのが、生々し過ぎる表現なのである。確かに「生きてる価値あるのかね」「いつ死ぬの」「死ねや、くそが」「きもい」と相手を侮辱し、攻撃する言葉は乱暴で生々し過ぎる。高ぶる感情を抑え、ときには深みや品格、奥ゆかしさで包み込もうとする文学の世界とは異なる。

ジャーナリズムの世界では新聞記者や放送記者を経験した書き手は、報道の在り方やその倫理性について教育を受けている。それゆえ自ら反省し、考察することができる。対してSNSの投稿者はズブの素人である。スマフォひとつさえあれば、だれでも情報発信ができるネット社会では、どんな情報を流すべきではないかを学ぶこともなく、適切な言い方を考えることもなく、感情をそのままタレ流してしまう。その結果、相手を深く傷付け、自殺に追い込む。そこをよく理解したうえでSNSと付き合ってもらいたい。

―以上―

◎慶大旧新聞研究所OB会によるWebマガジン「メッセージ@pen」の2025年5月号(下記URL)から転載しました。