2025-8-16(令和7年) 松尾芳郎

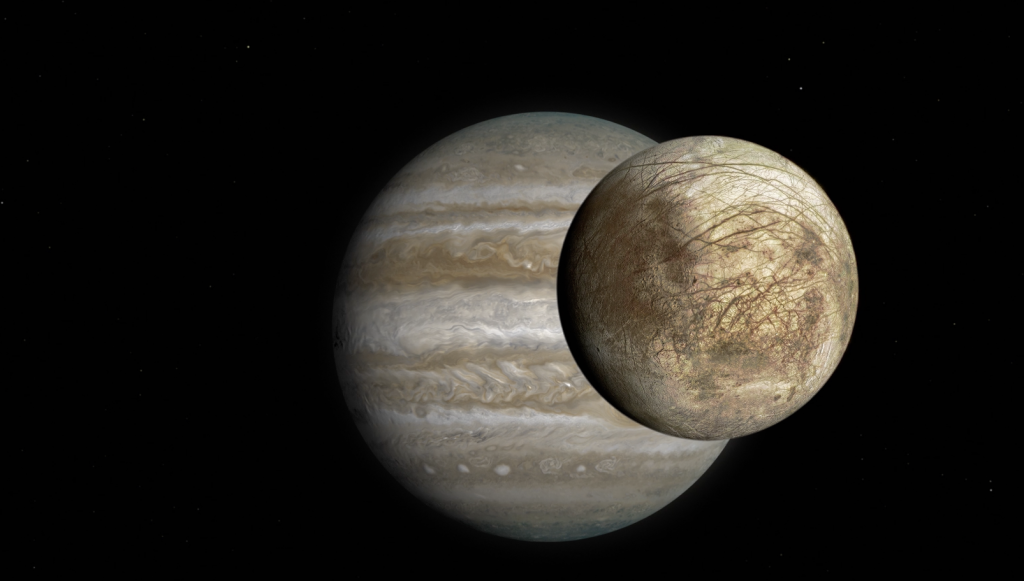

図1:(NASA/JPL-Caltec) 遠くに見える木星と手前は衛星「エウロパ」、その上を飛ぶNASA探査機「エウロパ・クリッパー」の想像図。

エウロパ・クリッパー (Europa Clipper) はNASAが開発した、木星を回る4個の大型衛星、ガニメデ(Ganymede)、カリスト(Callisto)、イオ(Io)、エウロパ(Europa)、のうち、エウロパの探査をする探査機である。

(Europa Clipper’s main science goal is to find whether there are places could support life underneath the surface of icy moon, Europa. The gas giant Jupiter has four largest moons, Ganymede, Callisto, Io, and Europa.)

エウロパには生命存在の可能性を示す科学的な証拠がいくつか見つかっている。エウロパ・クリッパーは29億kmを飛び続け2030年4月に木星周回軌道に到着する。

2024年10月14日にケネデイ宇宙基地からSpaceXのファルコン・ヘビー ロケットで打上げられ、2025年3月1日に火星の重力を利用フライバイし、次は2026年12月3日に地球の重力を利用したフライバイで加速、そして2030年4月11日に木星周回軌道に到達、最初のエウロパ接近飛行に入る。木星周回軌道を合計49回繰り返しながらエウロパの探査を行い、生命存在に適した環境なのかを調べる。

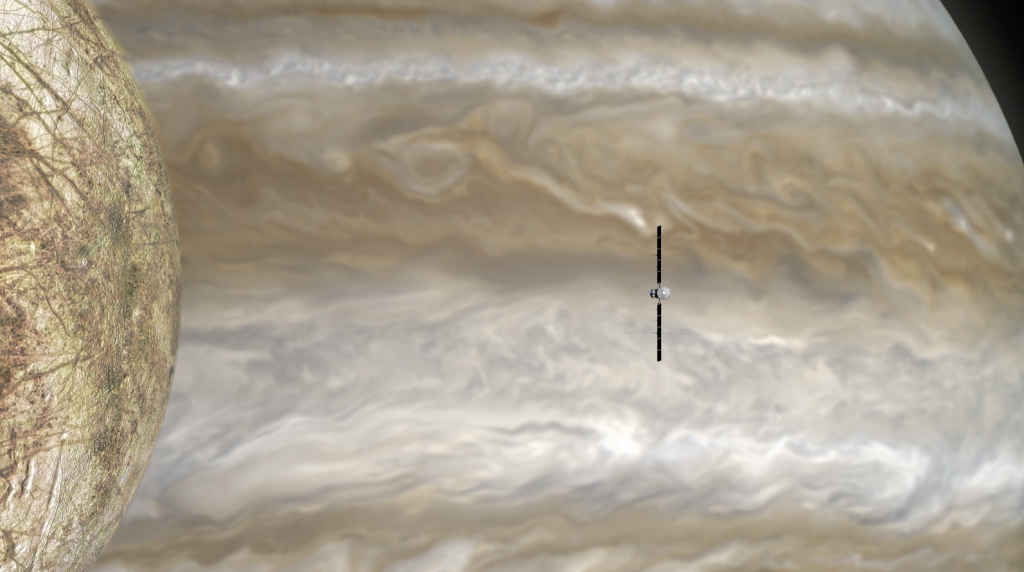

図2:(NASA/JPL-Caltech)木星とエウロパ。

エウロパ・クリッパー探査機は、衛星エウロパの表面を覆う厚い氷の層の下に広がる海を調べるために作られた。海の存在は1995年から2003年にかけて行われたガリレオ(Galileo)宇宙探査機の調査で確認されている。

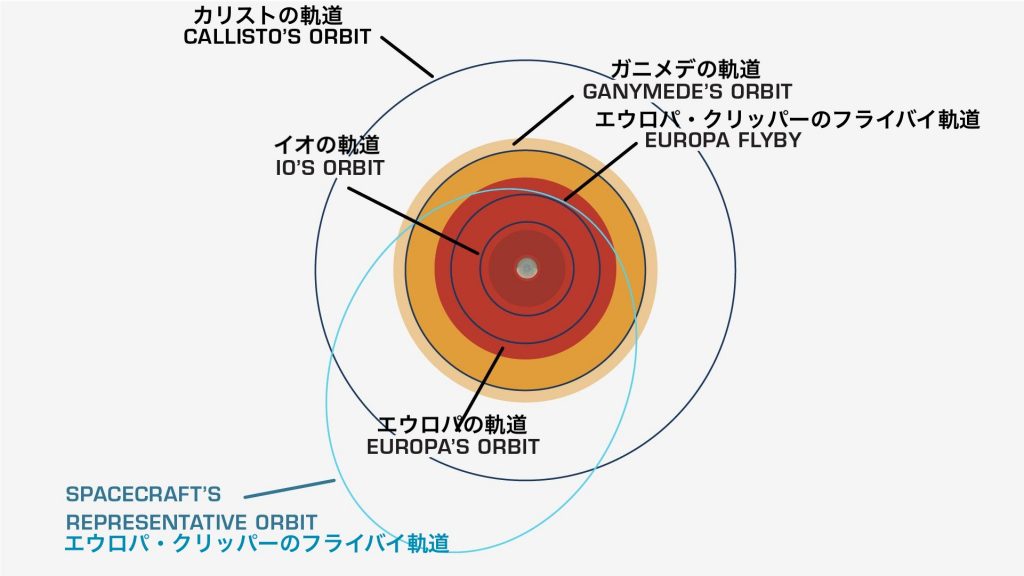

初めはエウロパの周回軌道に探査機を投入する予定だったが、木星の強力な磁気圏からの放射能で観測機器が損傷する恐れがあり、安全のため木星を2週間ごとに1周するフライバイ飛行を繰り返して49回観測する方式に改めた。探査機はエウロパ上空25 km まで接近して観測する。各飛行ごとに位置をずらして飛行するので49回の接近飛行でほぼ全域をカバーする。

エウロパ・クリッパーは4年間木星周回軌道を周り続け、その後の延長計画がなければ、衛星「ガニメデ(Ganymede)」に向け飛行し衝突して任務を終えることになる。

図3:(NASA/JPL-Caltech)エウロパの表面から25 kmまで接近して探査するエウロパ・クリッパーの想像図

図4:(NASA/JPL-Caltech)エウロパ(左)探査を終えて一旦フライバイするエウロパ・クリッパー、奥は木星。

ESA(ヨーロッパ宇宙機構)では、2023年4月に「木星・氷の衛星探査機 ( JUICE= Jupiter Icy Moon Explorer)」を打ち上げている。JUICEは2031年7月に木星軌道の到達、そしてガニメデ、エウロパ、カリスト の3衛星を数回ずつ観測する予定。したがってNASAのエウロパ・クリッパーは、ESAのJUICEのエウロパ探査の補完をするミッションになる。

エウロパ・クリッパーの概要

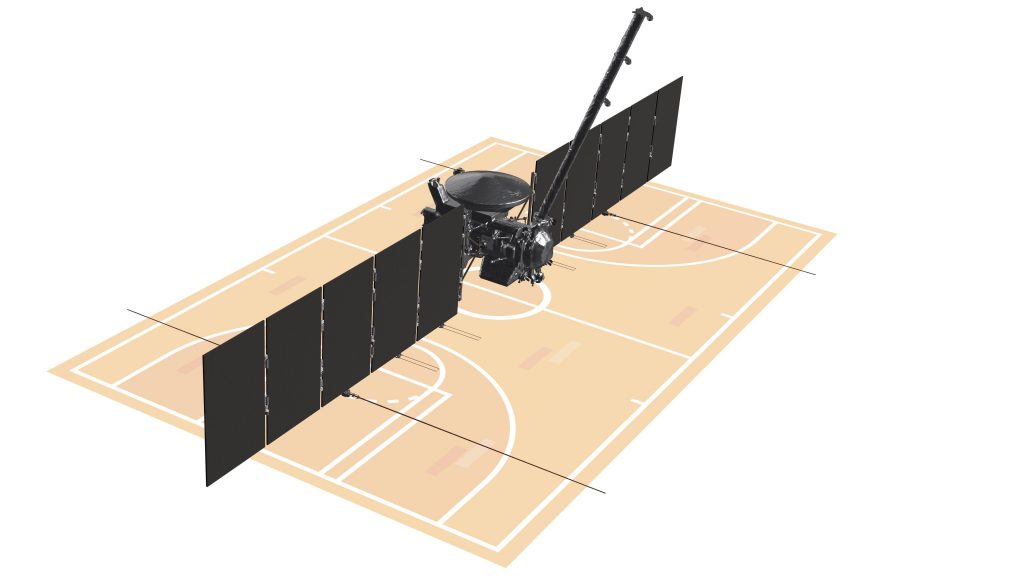

図5:(NASA/JPL-Caltech)エウロパ・クリッパー探査機はNASAがこれまで作った惑星探査機の中で最も大きい。図はバスケットボール・コートと探査機を比べたもの。

エウロパ・クリッパーはNASAが作った惑星探査機これまでの惑星探査機の中で最大で、巨大ソーラーパネルとアンテナを備える。木星システムは太陽からの距離が、地球―太陽間の距離(1 AU /1天文単位)の5倍以上もあるので、アンテナやソーラーパネルを大きくしなければならない。このソーラーパネルで600 wattの電力を得る。エウロパ・クリッパーは高さ5 m、ソーラーパネルを広げると幅は30.5 mに達する。重さは燃料を積まないドライな状態で3.24 tonになる。

図6:(NASA/JPL-Caltech)エウロパ・クリッパーは、巨大なガス惑星木星の強い磁力線から出る強烈な放射能の中を飛行する。図の中心が木星、周囲の放射能の強さを「オレンジ色」、「黄色」で示してある。「イオ」、「エウロパ」の軌道はオレンジ色の範囲に入っている。エウロパ・クリッパーは、放射能の影響を抑えるため図の軌道を49回まわりエウロパを探査する。

エウロパ・クリッパー探査機は、木星の磁界から生じる強い放射線に曝されるので、搭載する計測機器や電子装備は防護室の中に搭載されている。この防護室は、NASAの「ジュノー(Juno)」木星探査機で使った実証済みの装置。防護室を囲うチタン・アルミニウムの合金製の板厚は7.6 mmで、殆どの高エネルギー原子核からの放射能を防げる。

エウロパ・クリッパーが1回「エウロパ」をフライバイして得るデータ量は、地球に送信するのに7日〜10日ほどかかる。つまり4-5回接近飛行すれば、データ送信にはほぼ1ヵ月を要し、データはその間探査機のメモリー装置に納めておかねばならない。。

既述したように、エウロパの厚い氷層の下には海水の大洋が広がっている。ここは地球以外で初めて我々が知る生命を育む場所となるかも知れない。エウロパ・クリッパーは、その真偽を確かめる最初の宇宙探査機となる。

エウロパ・クリッパー

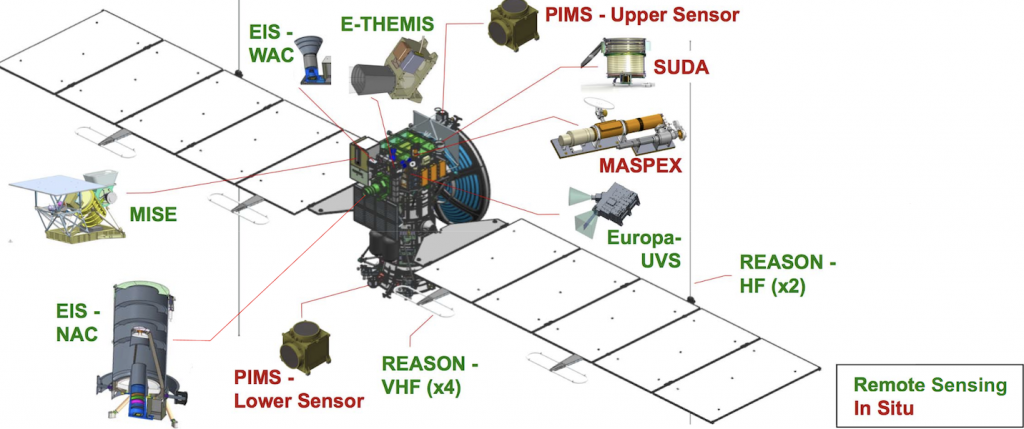

探査機には、以下の機器が搭載されている;―

- 氷層の暖かい箇所、水蒸気が噴き出している箇所、をピン・ポイントで検出する感熱計測装置(E-THEMIS=Europa Thermal Emission Imaging System) 、

- 氷層の凹凸やその構成要素を調べる分析装置(MISE=Mapping Imaging Spectrometer for Europa)、

- 氷層の表面を目視観測するカメラ(EIS=Europa Imaging System)これには広角用(WAC=Wide-angle Camera)と狭角用(NAC=Narrow-angle Camera)がある、

- 小規模の水蒸気噴出口を調べる装置(Europa-UVS=Europa Ultraviolet Spectrograph)、

- 9 MHZと60 MHZ波長を使い厚い氷層を貫通して海水の大洋を調べるレーダー(REASON= Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface)、

- エウロパを取り巻く磁力線を調べる装置(ECM=Europa Clipper Magnetometer)、

- エウロパを取り巻く磁力線から放射されるプラズマを測定する装置(PIMS= Plasma Instrument for Magnetic Sounding)、

- エウロパの薄い大気、表層から出るガスの組成を調べる装置 (MASPEX=Mass Spectrometer for Planetary Exploration)、

- エウロパ表面からでる塵・ダストの組成を調べる装置(SUDA=Surface Dust Analyzer)、

図7:(NASA/JPL-Caltech/ Wikipedia)エウロパ・クリッパー探査機の構成。中心の主構造の3分の2は推進装置で、高さ3 m・直径1.5 mの大きさ、ここには2.7 tonの燃料が搭載され、大半が探査機が木星軌道に入る時の燃焼に使われる。探査機の姿勢制御には24個の小型ロケット(推力27.5 N)が使われる。

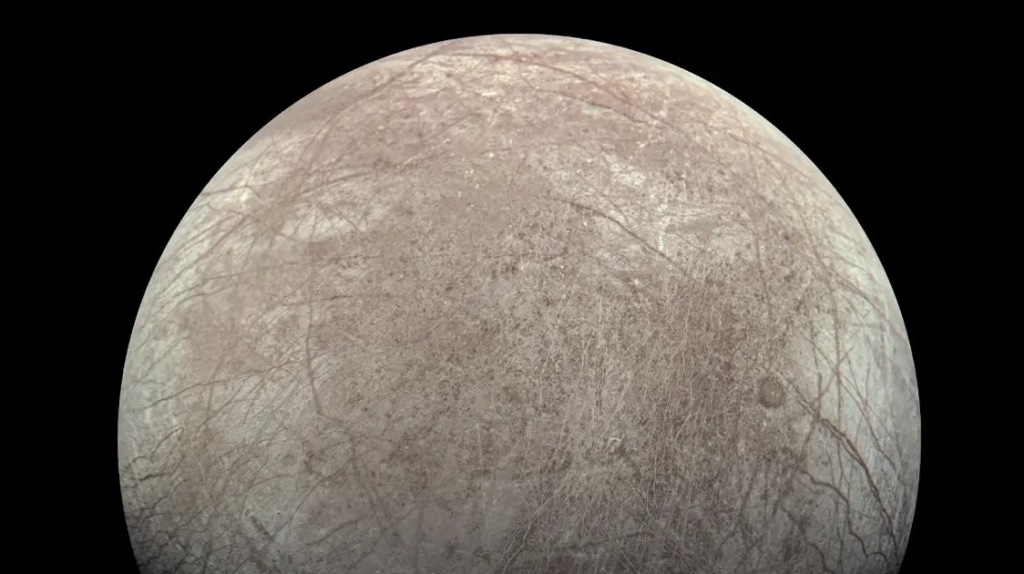

衛星エウロパ

エウロパは、木星を周回する95個の“月(惑星)”のうち4番目に大きい“月”。そして木星に6番目に近い軌道を周回している。そして度々述べたように、地球以外で最も生命が存在する可能性の高い惑星である。平均表面温度は-171度C、厚い氷層下にある海水の大洋は地球上の2倍の海水があると見られる。この海水は生命の構成に必要な化学的成分を含んでいると言われる。

大きさは地球の月より僅か小さくて直径は3,100 km、木星の周りを3.55日かけて公転している。

表面は100 kmの厚さの氷と海水で覆われ、そのうちの氷層部分は厚さ10~30 kmと推定されている。

図8:(NASA/JPL-Caltech)2022年9月22日、NASAのジュノー探査機が撮影した木星の衛星「エウロパ」。

巨大ガス惑星「木星 (Jupiter) 」

木星は太陽から5番目にある惑星で、太陽系の中で最も大きく、他の系内惑星全てを合計したよりも重い。ガス球体で内部はほぼ空洞/液体水素で、地球が1,000個も入る容積である。太陽系で最も古い惑星で太陽が誕生した46億年前に太陽に吸収されずに残ったガス・塵が集まって出来たと言われている。自転速度は太陽系惑星の中で最も早くて9.9時間。

表面の縞模様や渦巻きは、水素とヘリウムの大気の上層に浮かぶアンモニアと水の冷えた雲の流れで、西風と東風が入り混じっている。有名な“大赤斑”は地球の2倍もある巨大な嵐で300年間続いている。

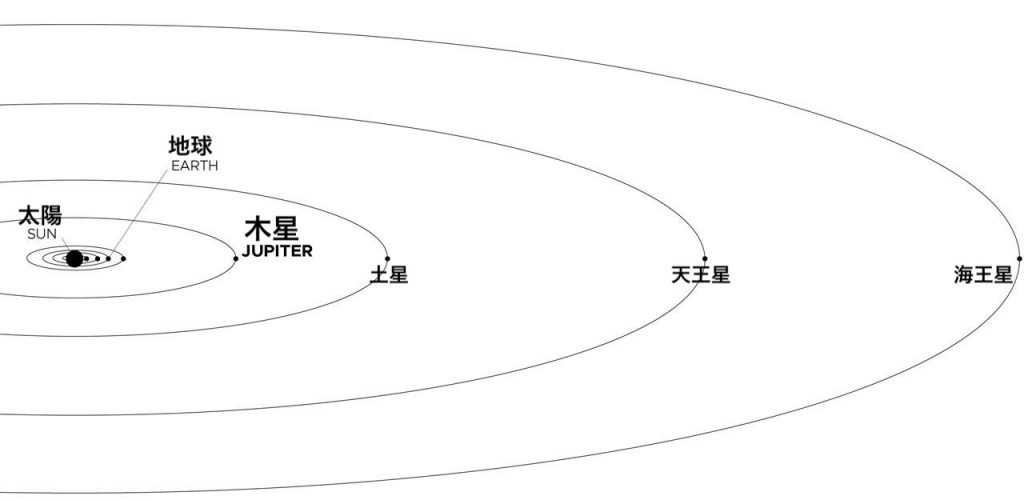

木星の半径は約7万kmで地球の11倍、例えて言うと「バスケットボールと葡萄1粒」になる。太陽からの距離は7億8000 km、太陽・地球間の5.2倍(5.2 AU)の遠方になる。太陽から木星に光が届くのには43分かかる、自転速度(木星の1日)は9.9時間、太陽を1周回するには12年(木星の一年)を要する。

木星を周回する“月”は4個の大型と多数の小惑星からなり、合計で95個ある。大型4個は内側から「イオ」、「エオロパ」、「ガニメデ」、「カリスト」の順。この4個は1610年、当時の天文学者ガリレオ・ガリレイ)Galileo Galilei)が初期の天体望遠鏡で発見した。「ガリレイの衛星(Galilean Satellites)」と呼ばれる。

「イオ」は太陽系で最も火山活動が活発な惑星、「ガニメデ」は太陽系の中で最大の“月”で「水星」よりも大きい。「カリスト」は噴火口が最も少なく火山活動がほぼない“月”。そして「エウロパ」は厚い氷層の下に海水の大洋がある生命存在の可能性のある“月”である。

木星の組成は、太陽と似ていて大部分が水素とヘリウム。厚い大気層の下では圧力、温度が上昇し水素は液状になっている。

木星は巨大ガス惑星なので“表面”はない。ほとんどが渦巻くガスと液体で構成されている。表層は3つの層から成り幅は約71 km、一番上の層はアンモニアの氷粒、中間層はアンモニア硫化水素の氷粒(ammonium hydrosulfide crystal)、最も内側の層は水の氷と蒸気、と見られる。赤道付近の表層は時速500 kmにもなる高速の嵐で吹き荒れている。

NASAの木星探査機ジュノー(Juno)が2021年11月に発表した探査結果で、大赤斑や中小規模の渦巻きは高さが350 kmから100 kmほどあり、頂上付近の温度が暖かく下の方が冷たいことが判った。

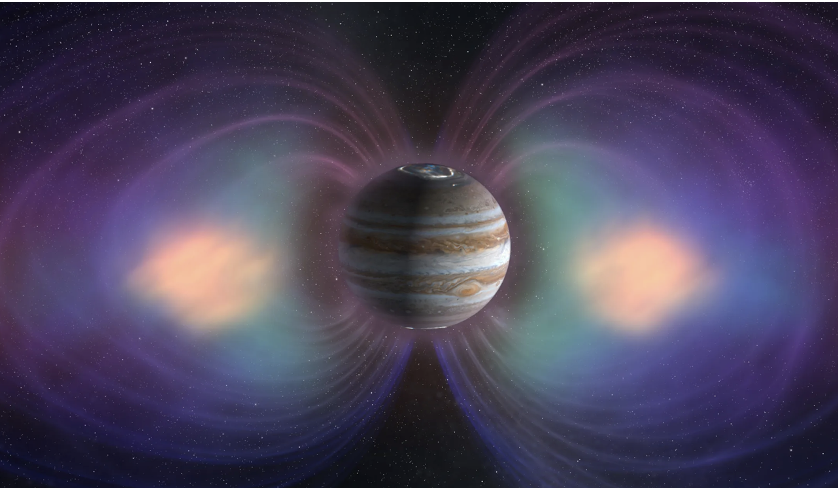

木星の強力な磁力線から生じる磁界は、宇宙空間へ100万kmから300万kmの範囲で太陽の方角に球状に広がり、太陽から遠ざかる方向には10億kmほど伸びている(図11参照)。木星の磁界は、地球の磁界に比べて16〜54倍も強力で、高エネルギー化した電子(放射能)は、木星の近くを回るエウロパを含む4大惑星を直撃し、近くを航行する探査機の電子機器に損傷を及ぼす。

図9:(NASA/JPL-Caltech)2019年2月12日、NASAのJuno探査機が高度27,000 kmおよび95,400kmで撮影・合成した「木星」の写真。

図10:(NASA) 木星の赤道半径は70,000 km、地球の約11倍の大きさ。木星の太陽周回軌道は半径7億7,800万km、これは5.2 AU (Astronomical Unit/天文単位)に相当する。1 AUは地球-太陽間の距離1億5000万kmを言う。これだけ離れているので太陽から木星に光(電磁波)が届くのに43分かかる。太陽からの平均距離はそれぞれ、土星/9.5 AU、天王星/19.5 AU、海王星/30 AU。この外側に無数の小天体が集まる「カイパーベルト(Edgeworth-Kuiper belt)がある。

ジュノー(Juno)木星探査機

「エウロパ・クリッパー」エウロパ探査機の先駆けとなった「ジュノー」木星探査機を紹介してみよう。

NASAジュノー木星探査機は、2011年に打ち上げられ、2016年に木星周回軌道に到着し、強い放射能を避けながら木星と主要な惑星に接近・探査している。最初の木星接近は周期53日の長楕円軌道で磁気圏を含む観測を実施。これで木星極地方に多数の嵐があること、衛星「イオ」に多数の活火山や溶岩の海があることを発見した。また木星表面の渦巻き嵐は数百kmの高さがあることがわかった。2025年9月まで観測を続ける。

図11:(NASA/JPL)木星の磁界を示す図。両極を結ぶ淡い線で表示してある。両極には白く輝くオーロラがある。図に示すのは、両極を結ぶ強力な磁力線から出る強い放射能を帯びた粒子が存在する範囲。木星の磁力線は、太陽方向(右)太陽風で抑えられるが、反対方向では土星軌道まで伸びている。

図12:(NASA/JPL Cltech/SwRI/MSSS image processing Kevin M. Gill CC BY) 「ジュノー」が38回目の木星周回(2021年11月29日)、高度6 ,140 km 上空から撮影した木星表面の二つの渦巻嵐、解像度は4 km。下の渦巻きは直径50 kmの一般的な形で、盛り上がって見える。

図13:(NASA/Caltech)木製に接近飛行する「ジュノー」木製探査機。

終わりに

NASAの木製探査機「ジュノー」に続いて木星の衛星「エウロパ」探査のため打ち上げられた「エウロパ・クリッパー」探査機について紹介した。「エウロパ・クリッパ^」の目的は「エウロパ」内部の海の生命生存の可能性を調べること。もし可能性あり、と判定されれば、次の着陸調査機「エウロッパ・ランダー」の開発に繫ることになる。可否がわかるのは5年後の2030年。

―以上―

本稿作成の参考にした記事は次の通り。

- NASA “Europa Clipper – Mission to Jupiter’s Icy Moon”

- Wikipedia “Europa Clipper”

- Wikipedia “Jupiter Icy Moon Explorer”

- NASA Science Juno