2025-10-2(令和7年)木村良一(ジャーナリスト・作家、元産経新聞論説委員)

■怖がるべき疾病

12年前のこのメッセージ@pen(2013年4月号)に「マダニ感染…正しく怖がるのは難しい」というタイトルでこんな記事を書いた。

〈報道も日本のどこかでアウトブレーク(流行)して人がバタバタと倒れて死ぬような事態が進行しているような伝え方が一時、続いた。自省を込めていえば、NHKを初めとするマスコミはもっと冷静に対応すべきだった〉

〈日本で初めて確認され、死者も出たというだけで大騒ぎしてしまう。正しく怖がることがいかに難しいかがよく分かる〉

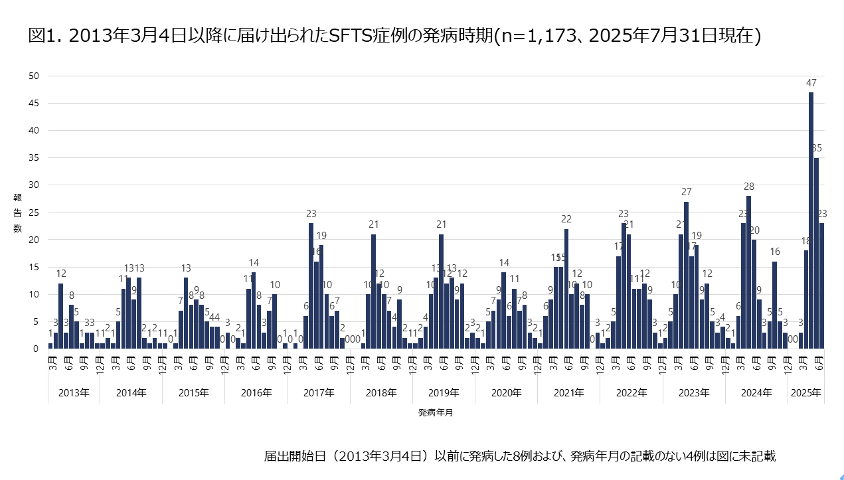

確かに物理学者の寺田寅彦氏の名言にあるように大騒ぎせず、「正当に怖がる」ことは大切である。しかし、12年前とは状況が大きく違う。今年のSFTS感染者は9月14日までに156人(速報値)が報告され、過去最多だった2023年の年間134人を軽く追い抜いている。2013年の感染者40人の4倍にも増加した。それだけではない。高い致死率、感染者のほとんどが高齢者、感染地域の拡大、ペットからの感染、人から人への感染…と懸念材料は多い。

いま、あらためて考えてみると、SFTSは決して侮ってはならない、怖がるべき疾病なのである。

■27%の高致死率

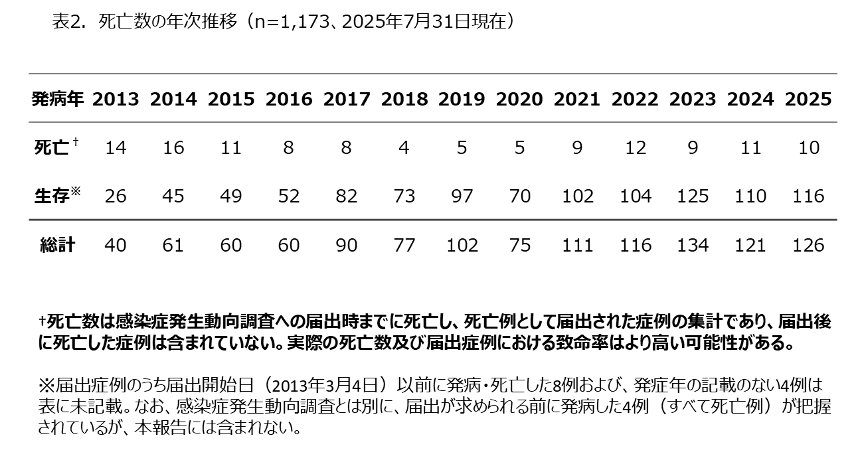

SFTSは、Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome(重症熱性血小板減少症候群)の略だ。2013年1月、山口県で日本初の感染者(50歳代女性、前年の秋に発症して死亡)が確認された。病原体は新種のウイルスで、このSFTSウイルスが感染者の血液などの体液に含まれ、それに接触して感染し、発症すると、高熱が出て下痢、下血、嘔吐、けいれん、意識障害を引き起こすとともに血小板や白血球が減少する。感染者の9割が60歳以上だ。多臓器不全で死亡するケースがあり、2013年3月から2025年7月までに届け出のあった死者数は122人で、致死率は27%とかなり高い。

治療は対症療法が中心で、これまで治療薬はなかったが、2024年6月に富士フイルム富山化学の抗インフルエンザウイルス薬のアビガン(ファビピラビル)がSFTSの治療薬として認可された。

12年前のメッセージ@penでも〈SFTSは4年前に中国で初めて発生し、中国国内で数百例が確認されている。日本では今年1月末、初の死者が山口県で確認された後、愛媛、宮崎、広島、長崎…と感染死が判明した。これまでに10人ほどの感染が確認され、そのうち半数が死亡している〉と指摘した。

■マダニ媒介以外

12年前は、九州や中国地方など西日本での感染者が大半だった。だが、いまや感染は西から東へと広がり、今年7月には神奈川県で関東初めての感染者が報告され、8月には茨木県や北海道でも感染者が現れた。

そもそもSFTSウイルスは中国で見つかり、その後、台湾、韓国、東南アジアでも確認された。渡り鳥が感染源のマダニを運ぶとみられ、SFTSウイルスを保有した中国のマダニが渡り鳥の飛来で周辺各国・地域へと運ばれ、その一部が日本にも入ってきたと考えられる。当然、感染の広がりの背景には温暖化による環境の変化もある。

一般的にSFTSは山野の草むらに生息するマダニに咬まれて発症する。マダニが媒介する。マダニがSFTSウイルスを持っているからだが、ウイルスを保有するマダニは1%以下である。マダニにかまれても感染する確率は低い。しかし、油断は禁物だ。安心はできない。ここ数年、イヌやネコのペットから飼い主や獣医師が感染する事例が報告され、三重県で70歳代の男性獣医師がネコから感染して死亡していたニュースが、今年6月に報道された。感染者を診察した医師が感染するというヒト・ヒト感染も日本国内で初めて確認された。ちなみにSFTSのヒト・ヒト感染はこれまでに中国や韓国から複数の報告がある。マダニに咬まれなくとも感染が成り立つ。SFTSはマダニ媒介以外でも広がる感染症なのである。

■ヒト・ヒト感染

日本で初めて確認された人から人へと感染したヒト・ヒト感染は、2023年4月に山口県の病院で起きた。院内感染だった。

国立健康危機管理研究機構(JIHS)の感染症研究所によると、20歳代の男性医師が救急外来で発熱症状のある90歳代の男性患者を診察、医師はその11日後に発症し、検査でSFTSウイルスに感染していることが判明した。その後、症状は回復した。医師にはマダニに刺されるような野外活動はなく、ペットも飼っていなかった。

一方、患者はSFTSと疑われ、緊急入院して治療を続けたが、受診から2日後に死亡していた。医師と患者からは同一の遺伝子を持つSFTSウイルスが検出され、ヒト・ヒト感染と確定診断された。

医師はNHKのインタビューに応じ、「診療時間は15分ほどだったが、患者は耳が遠く30センチほどの距離で会話をしていた。マスク以外にゴーグルなどは着けていなかった。検査結果を知ったときは驚いた。血液などに直接触れた自覚はないが診察や亡くなったあとの処置の際に感染した可能性がある。まれなケースだと思うが短時間の接触で感染することもあると知ってほしい」と話している。(今年9月17日放送)

■エイズと同じ?

「体液(血液)感染、傷口、粘膜」で連想してしまうのが、エイズ(AIDS、後天性免疫不全症候群)である。病原体のHIV(ヒト免疫不全ウイルス)は性行為でも感染する。性行為で傷付いた性器の粘膜から血液や体液に含まれたウイルスが侵入する。極論だが、SFTSも性行為で感染しないとは言い切れない。性行為で感染した場合、水面下で広がる危険性はある。

しかし、感染してもエイズのような致命傷を負うことはないし、病態も異なる。それにSFTSウイルスは感染から発症までの潜伏期間が6~14日と短い。潜伏期間がかなり長いため、自分の感染に気付かずに相手を感染させてしまうエイズとは違う。ただ、感染しても発症しない不顕性感染が多く存在するようなら話はまた違ってくる。感染が成り立つウイルス量も考えなければならない。

最後に気になることをもう1つ挙げておこう。SFTSは「感染者の9割が60歳以上だ」と指摘したが、高齢者は免疫力や体力が落ち、罹患しやすく、一度感染すると、重症化する。そして致死率(27%)からざっと計算すると、感染者4人のうち1人が死亡する。それゆえ、何よりも予防が大切だ。社会の高齢化が進むなか、国と自治体が医療施設や研究機関と連携して感染の動向・実態を的確に把握しながら情報を発信してほしい。高齢者自らも野外のアウトドアでは長袖、長ズボンで肌の露出を避け、マダニに咬まれないように注意すべきである。

※グラフと表は国立健康危機管理研究機構(JIHS)の感染情報提供サイトから抜粋しました。

◎慶大旧新聞研究所OB会によるWebマガジン「メッセージ@pen」の2025年10月号(下記URL)から転載しました。