-Aviation week July 28-August 10, 2025 ( page 56~63)-

2025-10-13(令和7年) 松尾芳郎

1920年代の初め、ライト兄弟、ビル・ボーイング、クライド・セスナと並んでフレッド・レンツラーも航空業界の未来を決める先駆者の一人だった。

1925年7月22日、航空機用エンジンの生産を目的とする「プラット&ホイットニー・エアクラフト(Pratt & Whitney Aircraft)」社が設立された。社長は「フレッド・レンツラー(Fred B Rentschler)」氏、副社長は「ジョージ・ミード(George J. Mead)氏、」資本金は200万ドル、本社工場は「コネチカット州ハートフォード (Hartford, Connecticut)」に開設した。

(Along with the Wright brothers, Bill Boeing, and Clyde Cessna, Rentschler was a pioneer in an Aviation industry in early 1920s. On July 22, 2025, the Pratt & Whitney Aircraft, intends to manufacture of aircraft engines, was formed by Frederick B Rentschler, President and George J. Mead, Vice President, with $2,000,000 of capital fund. The Factory and Office were opened Hartford, Connecticut. )

P&Wが100年前にエンジン・メーカーとして創業し航空エンジンで世界をリードする企業になるまで、エビエーション・ウイーク誌はその経緯を追い続けてきた。同誌の記者ガイ・ノリス( guy Norris)氏は、8月10日号で8ページに渡りP&W社の歴史として紹介した。本稿はこれを基に関連情報を加え解説した記事である。

分量が多くなったので、2分割してサイトに記載する。

創業時代

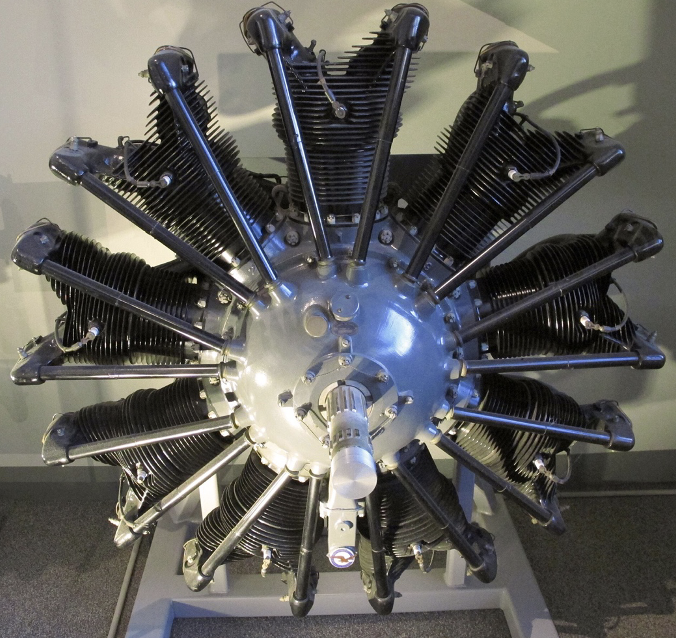

2025年7月22日P&Wを創立した「フレッド・レンツラー」氏は当時37歳、第1次世界大戦では陸軍航空隊の大尉で、生まれて間もない飛行機の生産を担当していた。プリンストン大学で学んだ経歴を持つ。P&W最初のエンジン「R1340ワスプ(Wasp)」空冷星型9気筒を設計・製作した。このエンジンは当時としては出力・重量比が高く頑丈で軍用・民間用として好評を得1950年代まで量産が続き、生産数は35,000台、今でも現役で使われている。

1926~1933年にはフォード5-ATトライモーター機(200機生産)、1927年にはボーイング40A郵便機(80機生産)で使われた。1952年から1967年にはデハビランド・カナダDHC-3 オッター(Otter)単発水上機(466機生産)、そして1937年からは米英両国軍からは練習機「AT-6」、すなわちノースアメリカン「T-6 テキサン(Texan)」練習機(15,500機生産) 用として採用された。「T-6 Texan」の後期型では、改良型「R1340-49 Wasp」600馬力が使われた。「T-6 Texan」は、1955年から我が海上自衛隊・航空自衛隊でも210機以上を使っていた。

図1:(P&W)「R1340」エンジンは1900 rpmで出力425馬力、9気筒空冷星型、重さは295 kg。写真はスミソニアン航空宇宙博物館に展示してある第1号エンジン。

図2:(Ford Motor Co.,) 1926年にはフォード5-ATトライモーター機。「R1340ワスプ(Wasp)」3台を装備した乗員2名、乗客12名の旅客機。

図3:(P&W)「ボート(Vought) O2Uコルセアー(Corsair)」の前でポーズをとるフレッド・レンツラー社長。

創業期から成長へ

時代を先取りしたデザインと第二次大戦の影響で、P&Wは1945年には従業員4万人までに増えた。P&W製のピストン・エンジンは、大戦終了までに70種以上の軍用機で使われた。その後も止どまることなく、次世代への発展を目指して、強力なピストン・エンジンの開発、ターボジェット、ターボプロップ、ターボファン、そしてロケットの開発に取り組んできた。

1926年1月発行の同誌には、ハートフォードに設置した小さな試作工場の訪問記事がある。そこにはジョージ・ミード(George Mead)副社長と主任技師のアンドリュー・ウイルグース(Andrew Willgoos)が他の工員達に混じって最初の「R1340」エンジンの組立作業に取り組む姿を紹介する記事を載せている。「この工場は40 x 50 ft (12 x15 m)の広さで以前はタバコ倉庫として使われていた。皆が一丸となって新しい航空エンジンの製造に取り組む姿が印象的だ」と述べている。そして「出力400馬力の星型エンジンは水で冷却するのではなく空気で冷やす革新的な設計であった」と書いている。

1926年2月15日号では、この9気筒エンジンは同馬力の「リバテイ(Liberty)水冷エンジ」と比べ重量が200 lbs (90 kg)も軽かった、米海軍はこれを重視、1926年4月に「ワスプ」を6台・ 92,710ドルで購入した、と報じている。

間も無くP&Wは次の 525馬力の「R1690ホーネット(Hornet)」を発表した。その頃の同社は、6名のエンジニアとメカニック20名の小世帯で、最初の3台の「ワスプ」の製造と最初の「ホーネット」の設計・組立に取り組んでいた。

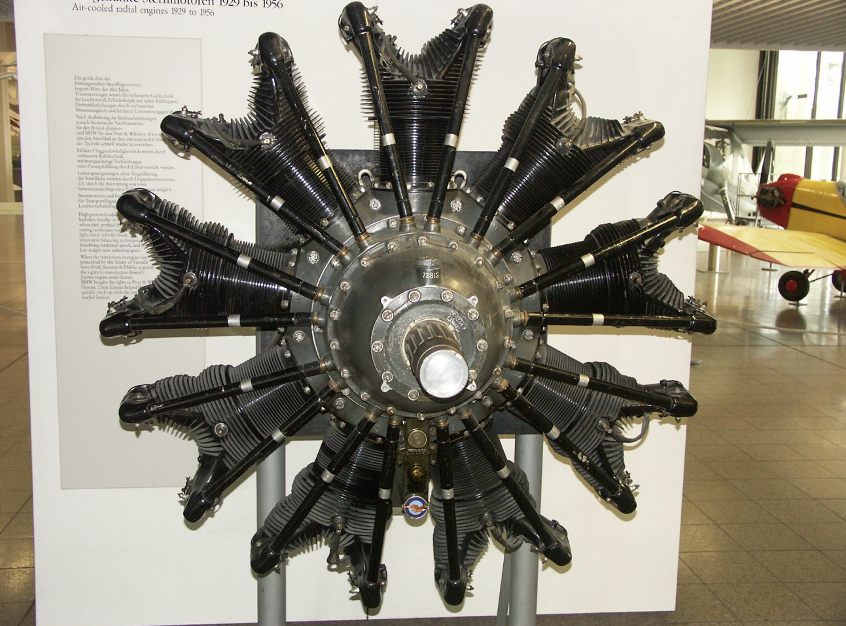

「R1690ホーネット」は各国でライセンス生産され、ドイツではBMW 132として、また日本では三菱が700馬力級ホーネットを基に「明星2型、A12」として製造した。三菱はこれで多くの技術を学び、後の「金星3型」の開発に繋げた。「R1690ホーネット」はP&Wで約3,000台生産された。1929年に気筒容積を増やした「R1860ホーネットB」が作られた。

1926年8月9日号の社説に「航空業界において、航空機、特にエンジンの型式は、決して進歩の歩みを止めてはならない。」と書いている。そして2年後の2028年5月21日号では「“ワスプ”は20種類以上の民間機に搭載さるようになった」と述べている。

この年ボーイングは“ホーネット” エンジン105台を注文、同社の「モデル247」輸送機に搭載すると発表した。1929年にボーイングは、「モデル247」で輸送業務をする会社を含む大型の企業連合「ユナイテッド・エアクラフト・アンド・トランスポート(UATC=United Aircraft & Transport)」社に成長した。しかしこの「UATC」は長続きせず1934年に独占禁止の声が高まったため、それまで統合してきたP&W、シコルスキー(Sikorsky)、ボート(Vought)、ハミルトン・スタンダード(Hamilton Standard)、の各社を分離し、これらを統合する「ユナイテッド・エアクラフト(United Aircraft)」を設立した。これが後に「ユナイテッド・テクノロジー(United Technology)」となり、現在の「RTX」になっている。

ボーイング「モデル247」は米国初の全金属製・応力外皮構造・低翼単葉主翼、引き込み式車輪、自動操縦装置、などを備え当時としては革新的な輸送機だった。1933年2月8日に初飛行、その年末から就航した。「モデル247」は設計段階では、乗客14名、P&W「R1690ホーネット」を使う予定だった。しかしこれを使うユナイテッド・エアラインズ(United Airlines)のパイロット達が反対したため、以前から定評のある「R1340ワスプ」(500馬力)に変更し、このため乗客数も12名に減った。

図4:(San Diego Air and Space Museum)ユナイテッド・エアラインズのボーイング247D旅客機。1933年5月22日就航、75機が作られた。

図5:(Deutsche Museum)ミュンヘンのドイツ博物館にあるP&W製 R1690ホーネット9気筒星型空冷エンジン。数字は気筒容積を表し1690立方インチを示す。多数の改良型があり、出力はR1690-3の525馬力からR1690-25の850馬力まである。

P&Wは1928年にはモントリオール(Montreal)に「カナダP&W (PWC=Canadian Pratt & Whitney)」を設立、「ワスプ」と「ホーネット」の生産を始めた。以来同社は独力で世界的なエンジンメーカーに成長する。

第2次世界大戦

第二次世界大戦は、1945年に終わるまでP&Wの経営に支配的な影響を及ぼし、その後のジェットエンジン開発へとつながった。

戦時中P&Wは2重星型18気筒のエンジン「R-2800ダブル・ワスプ(Double Wasp)」を主に生産した。自社生産だけでは間に合わず、ビューイック(Buck)、シボレー(Chevrolet)、コンチネンタル・モーターズ(Continental Motors)、ヤコブ・エアクラフト(Jacob Aircraft)、ナッシュ・ケルビネーター(Nash Kelvinator)の各社にライセンスを供与、「R-2800」12,500台を含み各種エンジン合計363,619台を生産した。これらを採用した軍用機は、リパブリック(Republic)製 P-47サンダーボルト戦闘機(15,600機生産)、コンソリデイテッド(Consolidated)製B-24リベレーター爆撃機(18,000機生産)、ダグラス(Douglas)製C-47ダコタ輸送機、ノースアメリカン(North American)製AT-6テキサン練習機。民間機では、コンベア(Convair ) CV-240旅客機、ダグラス(Douglas)DC-6旅客機などがR-2800エンジンを使った。

1943年11月の同誌は、P&W製エンジンの引渡しが10万台に達し、B-24爆撃機用エンジン「P&W R1830-35 Twin Wasp」(800~1,200馬力)を生産するビューイック(Buck)工場では新記録を樹てた、と報じている。

1943年12月6日号では、P&Wは性能と信頼性向上のため大変な努力をしているとし、以前秘密とされていた水噴射で馬力を向上する技術の採用で、戦闘時、必要に応じ加速して敵を振り切ったり、旋回して有利な位置に付けたり、が可能になった、と書いている。このシステムは、ボート(Vought) F4Uコルセア(Corsair)戦闘機/P&W R-2800-8W 2,200馬力(12,500機生産)やグラマンF6Fヘルキャット(Hellcat)戦闘機/P&W R-2800-10W 2,000馬力(12,200機生産)で標準装備となった。

1945年8月、大戦終結でP&Wは大量の注文取り消しと生産設備の大幅削減に直面する。1946年9月9日号では、P&Wはこれから大型旅客機用のピストン・エンジンとジェットエンジンの開発の2本柱で行くことになる、と書いている。

P&W社長「フレッド・レンツラー(Fred B Rentschler)」氏は株主向けの説明会で「親会社“ユナイテッド・エアクラフト(United Aircraft)”から、ジェットエンジン開発のため大規模な資金投入することを認められ、またジェット時代までの5年間は引き続きピストンエンジンの製造に取り組むこと」の承認を得た、と述べた。

ロールス・ロイスからのジェット技術導入

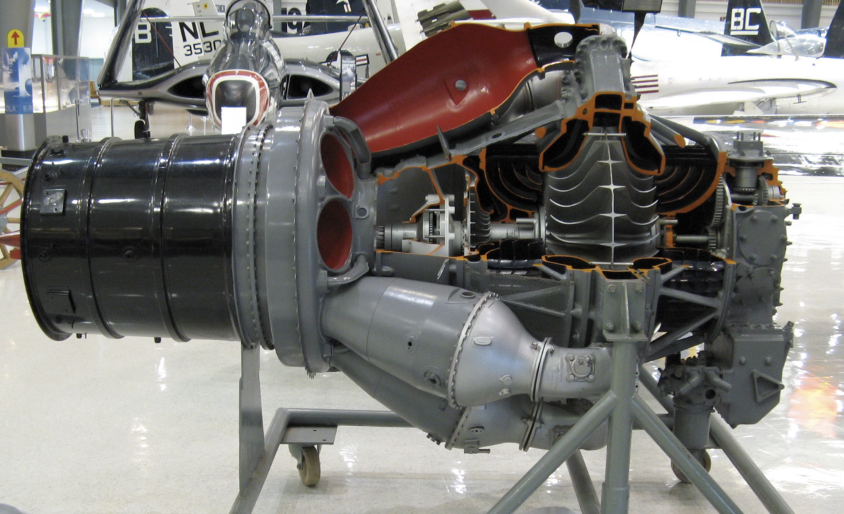

1949年1月3日号では次のように報じている。ジェットに向けての最初のステップは、ロールスロイス(Rolls-Royce)から同社製の「ニーン(Nene)」推力5,000 lbsエンジンのライセンス供与を受け「J42/JT6Bターボ・ワスプ(Turbo-Wasp)として生産することだった。これはグラマン「F9F-2」パンサー(Panther)戦闘機に搭載可能なように、アクセサリー・ギアボックスを米海軍仕様に合わせて再設計した。

「RRニーン」/「P&W J42」は1軸式・背中合わせ直径73 cmの遠心式コンプレッサー2個、筒形燃焼室9本、軸流タービン一1段の構成。アクセサリー・ギアボックスはエンジン前部についている。全長246 cm、直径125cm、重さ726 kg、最大推力5,000 lbs。英国および米国で1,139台が生産された。

図6:((Naval Aviation Museum, Pensacola, Florida)米海軍航空博物館に展示されているP&W「 J42」ターボジェット。右から、アクセサリー・ギアボックス、背中合わせ遠心コンプレーサー2個、缶式燃焼室9本、軸流タービン1段、排気ノズル。

「J42」に続き改良型の推力7,700 lbsの「RRテイ( Tay)」/「P&W J48」が生産された。これはコンプレッサー圧力比が[1 : 4.9]に高くなっている。

1950年3月6日号の誌面には「P&Wの新エンジン「J48」は、先週行われた試運転で、さながらトランペットのような爆音を轟かせ、世界最大のエンジンがこれから飛びだすぞ、と世間に示した」と書いている。

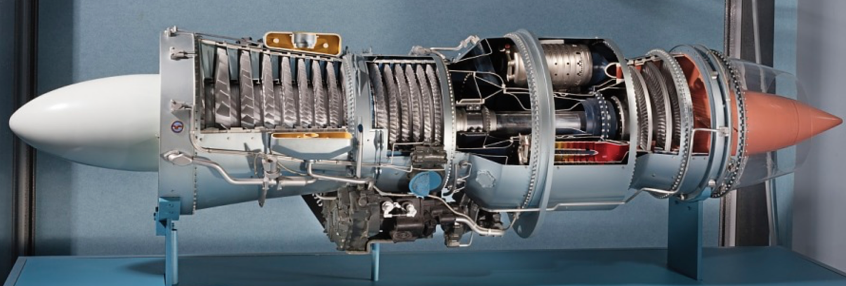

P&W自社開発の2軸式ジェット

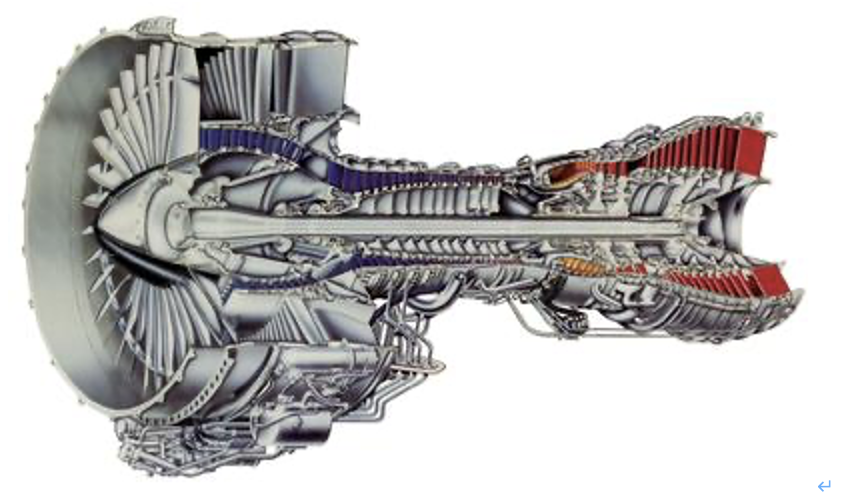

P&Wは、ロールス・ロイスから教わった技術を素早く消化し、1953年11月16日号の誌面で「歴史上最も重要なエンジン「J57」を発表した」と述べている。これは当時としては革命的な2軸式軸流エンジンで、米国初の10,000 lbs(4,500 kg)推力クラス、新時代の戦闘機、爆撃機、旅客機に最適な動力としてデビューした。開発は極秘で行われ、最初の試運転は1950年1月。P&WのGM「ウイリアム・グイン(William Gwinn)」氏は「J57は量産中のエンジンの中では最も強力なターボジェットだ、我々は世界のどのメーカーより2年以上先行している」と述べた。

「J57」の民間型は「JT3」で、「J57/JT3」は、次の「J75/JT4」へと大型化する。この2つのエンジンは次世代の戦闘機、爆撃機、輸送機に多数採用される。すなわちノースアメリカン(North American) F-100スーパー・セイバー( Super Sabre)戦闘機(これは1953年に水平飛行で超音速飛行を達成)、 ボーイングB-52爆撃機、ボーイングKC-135タンカー、民間用では初期のボーイング707旅客機、ダグラスDC-8旅客機に採用された。「J57/JT3」は合計で21,100台を製造、多くのバリエーションがあり、推力は8,700 lbs~18,000 lbs範囲まである。

代表的なモデル「J57-P-23」はドライ推力11,700 lbs、アフタバーナー(A/B)時推力17,200 lbs、直径約1 m、長さ6.2 m、重さ2.3 ton。低圧コンプレッサー(LPC) 9段、高圧コンプレッサー(HPC) 7段、燃焼室は缶型9本、高圧タービン(HPT)1段、低圧タービン(LPT)2段の構成。

図7:(National Air & Space Museum)「J57/JT3」4分の1サイズのカット模型。ワシントン・スミソニアン航空宇宙博物館に展示してある。

1955年には「J57/JT3」を大型化し推力17,000 lbs級とした「J75/JT4A」の初飛行試験に成功した。軍用ではロッキードU-2偵察機、コンベアF-106デルタ・ダート(Delta Dart)戦闘機などに、民間では次の「JT-3D」ターボファンが出現するまでボーイング707やダグラスDC-8で使われた。

P&Wターボファンの時代

P&Wは民間ジェット機市場の拡大に対応するため1958年に最初のターボファン「JT3D」を発表した。これは「J-57/JT3」をファン化したエンジンで、低圧コンプレッサーの前3段を外し、そこにファン2段を入れた構造である。ファン・バイパス比は「1.42 : 1」だったが、「JT3D」は原型の「J57/JT3」に比べ推力は35 %増え、燃費は15 %良くなり、離陸時の騒音も減少した。

1959年1月26日号では、、冷戦時代に開発され1961年にキャンセルされた「J91」原子力ターボジェット用の大型コンプレッサー・ブレードを「JT3D」に使い「TF33」として、ボーイングB-52爆撃機に搭載すれば一段と性能向上が期待できる、と報じた。

「JT3C」ターボジェットと「JT3D」ターボファンでは部品の90 %が共通なので、1985年までに約3000台の「JT3C」が「JT3D/TF33」に改修された。これを含め「JT3D/TF33」の総生産数は5,400台以上に達した。

図8:(USAF by Sr. Airman Keifer Bowes) 2019年5月21日ペルシャ湾上空を飛ぶ「B-52H」。「TF33-P3」ターボファン推力17,000 lbsを 8台装備する。102機が製造され全地球攻撃軍団(GSC)に所属、「B-1B」、「B-2」爆撃機と共に配置についている。

P&Wは同じ手法をもう一つの民間エンジン「JT8D」にも適用した。「JT8D」は、米海軍が1950年代中頃にP&Wに発注した推力9,000 lbs級の2軸式軸流ターボジェット「J52」を基本に、ターボファン化したエンジンである。「J52」は米海軍の「A-6」イントルーダー(Intruder)、「A-4」スカイホーク(Skyhawk)攻撃機、に使われた。

「JT8D」は「J52」の高圧部分(コア)を使い、新設計の2段ファン付き低圧系を組込んだターボファンである。ボーイング727旅客機用に作られ、ファン出口ダクトはエンジン全体を覆う形になっている。初飛行は1963年2月、ボーイング727、ボーイング737-100/-200、フランスのダッソー・メルキューレ・ブレゲー(Dassault Mercure Breguet、マクダネル・ダグラスDC-9、川崎製C-1輸送機、などに使われ、1980年代半ばまでに16,000台以上が生産された。

新しい「JT8D-200」型は、12,250~17,400 lbsの推力範囲をカバーし、スエーデンのボルボ(Volvo)社にライセンス供与「Volvo RM8」として生産され、サーブ37ビゲン(Saab 37 Viggen)戦闘機(330機生産)に使われている。

「JT8D-219」は、長さ390 cm、直径125 cm、重さ2,150 kg。低圧コンプレッサーはファン1段とコンプレッサー6段、高圧コンプレッサー7段、燃焼室は缶型アニュラー9本、タービンは高圧1段、低圧3段。推力21,000 lbs、コンプレッサー圧力比「19.4 ; 1」、燃費は「JT3D」より19 % 改善されている。

図9:(P&W)「JT8D」エンジンは低バイパス比 (0.96 : 1 )ターボファン。低バイパス比ターボファンとしては最大の生産量を達成。

「JT3D」と「JT8D」の成功で民間ジェット旅客機市場を支配したP&Wは、高バイパス比の「JT9D」開発に取り組んだ。これは、ロッキード「C-5」ギャラクシー(Galaxy)輸送機用に提案し不採用となった「STF-200/JTF-14E」をベースに開発したエンジンである。1969年2月9日、寒い冬空の中、ワシントン州エベレット空港でこれを装備したボーイング747広胴型旅客機が初飛行した。「JT9D」はファン・バイパス比「 5 : 1 」、エアバスA300、A310、ボーイング767、マクダネル・ダグラスDC-10、に採用され1990年までに3,200台が生産された。

軍用極秘エンジン「J58」の開発

P&Wは、1950年代末から1960年代初めにかけて2種の極秘エンジンの開発に取組んだ。その一つは、ロッキードの研究部門スカンク・ワークス(Skunk Works)が開発する高高度超音速偵察機CL-400サンタン(Suntan)に搭載する水素燃料(LH2)エンジン。CL-400は高度30,000 mをマッハ2.5で飛行するのに成功したが、水素は危険という理由で、このエンジンは1958年にキャンセルになった。

もう一つは、マッハ3以上の超音速偵察機A-12用のエンジン「J58」の開発である(初試運転は1958年)。A-12はその後改良され13機製造された。A-12をさらに改良したのが空軍用の「SR71」ブラックバード(Blackbird)になるが、こちらは32機生産した。

「A-12」と「SR-71」の外見状の差はあまりなく、双発デルタ翼、乗員1名で、主翼中程に「J58」エンジン、ナセルの上に垂直尾翼がある。「A-12」は長さ30.9 m、翼幅16.9 m、空虚重量30.6 ton。

「SR-71」は複座で後席が少し上になる。「A-12」をベースに作られたが、僅か長く、重くなり、燃料搭載量が増えている。1966年から空軍で就航。マッハ3.2で85,000 feet/ 26,000 mの超高高度を飛ぶ。対空ミサイル攻撃を受けても容易に回避できる。「signal intelligence sensors」、「side-looking radar」、「camera」などを装備する。「SR-71」は32機製造され、うち12機が事故で失われた(撃墜されたものはない)。1974年にロンドンーニューヨーク間を1時間で飛行した。1998年に退役した。

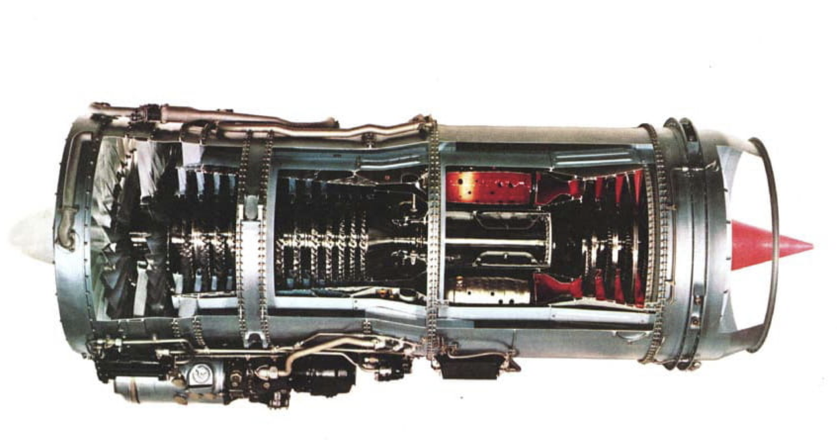

「A-12」/「SR-71」に搭載する「J58」エンジンは、コンプレッサー9段、タービン2段の軸流ターボジェットで推力は通常25,000 lbs、長時間マッハ3.2で飛行するためA/B(アフタバーナー)を連続使用し、推力34,000 lbsを出す。

「J58」は離陸時の推力と高空で超音速飛行する時の推力を出すため、独特の構造を備えている。離陸上昇からマッハ2までの範囲は通常のA/Bモードで飛行する。マッハ2~3.2の速度ではコンプレッサー4段後ろから空気流の20 %を抽気(bleed air)し、外周に設けた6本のダクトでアフタバーナー(A/B)に送り外筒内壁を冷却しA/B燃焼を助ける。

もう一つの特徴は、エンジン入口に“コニカル・スパイク(conical spike)”を設け、速度に応じ前後に移動、エンジン入口の空気流を常に亜音速に保っている。

長時間高温に曝されるタービン・ブレード、ベーンにはニッケル基の超合金が使われている。いずれも当時の最新の技術、単結晶鋳造法で製造されている。

図10:(Lockheed) CL-400偵察機は、F-104戦闘機を基本に、両翼端にLH2燃料を使うターボジェットを搭載する構造。水素を使うは危険として、開発は中止された。

図11:(Lockheed)「A-12」超音速偵察機。1960年I月CIAが12機を発注、1962年初飛行、1963年「J58」エンジン搭載機が完成、1964年「SR-71」初飛行、1968年退役。エンジン空気取入口に大きなコニカル・スパイクが見える。

図12:(USAF/Judson Brohmer))1994年にシエラ・ネバダ山脈上空を飛ぶ「SR-71B」偵察機。複座で後席が少し上になる。

、「CL-400」サンタン機計画がキャンセルされて4年目になる1962年4月2日号の誌面で、水素燃料エンジンの後日談が紹介されている。P&Wでは「プロジェクト304」と名付けた。エンジン外周に、直径僅か4.5 mmのチューブをタイトな継ぎ手4,000個で張り巡らした構造、これでも液体水素(LH2)を扱うには十分ではないと当時は思われていた。しかしP&Wはその後の研究で「水素は扱いに注意すれば安全で、燃焼特性が良く、熱力学的性質も予期以上に良いこたが判明した」と説明している。

この研究は無駄にはならず、まもなく「国防先進研究開発局 (DARPA=Defense Advanced Research Project Agency)」からロケット・エンジン”LR115”の開発企業に選定された。このエンジンは現在「RL10」の名で広く知られている。「RL10」は米国最初の液体水素燃料ロケットで、打上げロケットの2段目「セントール(Centaur)」に使われている。

「LR115/ RL10」は、P&Wがフロリダ州ウエスト・パームビーチ (West Palm Beach, Florida)に開設した試験設備で開発された。ここでは極秘だった[A-12]/「SR-71」超音速高高度偵察機用のエンジン「J58」も作られた。

図13:(P&W)「J58」エンジン。2軸式ターボジェット。コンプレッサー4段の後ろから抽気してアフタバーナー(A/B)に送るダクトが見える。超高空をマッハ3.2で飛ぶ場合は常時A/Bを使う。

軍用ターボファン「F100」など

空軍のF-111戦闘機、海軍のF-14Aトムキャット(Tomcat)戦闘機は、いずれも乗員2名、可変後退翼、双発A/Bエンジン装備の多目的機で、P&W「TF30」A/B推力20,000 lbs 級を搭載する。「TF30」と「J58」の開発で得た知見は、ボーイング2707超音速旅客機のエンジン・推力54,000 lbs「JTF17」の開発へとつながった。しかし「2707」計画は1971年にキャンセルされ、「JTF17」開発も消えた。詳しくはエビエーション・ウイーク1966年2月28日号に掲載されている。

1967年になると、空軍がFX、海軍がF-14用として新型戦闘機共通のエンジン開発を業界に提示、P&Wは「JTF22」アフタバーナー・ターボファンを提案した。1970年3月2日版でエビエーション・ウイークは「P&W案がGE案に勝ち採用」と報じた。

このエンジンは、空軍用は「F100」、海軍用は「F401」となり、コアは同じだが、海軍用は航続距離を延ばすため、ファンを大きくし低圧系を再設計する。しかし後に信頼性問題と価格高騰のため廃案になった。このためF-14初期型にはP&W「TF30」が装備されたが、後にGE製「F110」に換装された。

1980年代半ばになると、空軍が発出した「戦闘機エンジン交替プログラム(AFE=Alternate Fighter Engine program)」により、これまでP&W「F100」を装備していた「F-16」単発戦闘機にGE「F110」エンジンを採用することになった。これが世に言う「エンジン大戦争(Great Engine War)」である。

この結果、「F-16」はBlock 30以降、末尾番号「0」にはGEエンジン、末尾番号「2」にはPWが搭載されることになる。

従ってBlock 50には「F110-GE-129」が、Block 52には[F100-PW-229]が装備されている。米空軍は1,446機のF-16C/Dを保有しているが、556機は「F100」装備し、890機はGE製「F110」を装備している。

GE「F110」はGE「F101」の派生型で、「F101」は「B-1」戦略爆撃機に装備されている。また、これは民間用として大成功を収めている「CFM56」エンジンの原型でもある。

P&W「F100」エンジンは、1960年代半ばまで作られた「F-16」戦闘機とマクダネル・ダグラス製「F-15」双発戦闘機に採用され、日本を含む23カ国の主力戦闘機に使われている。生産台数はライセンス生産を含め7,300台以上。日本ではIHIが「F100 -IHI-100」および「F100-IHI-220E」として生産、国産のタービン・ブレードなど一部の部品は米国へ再輸出されている。

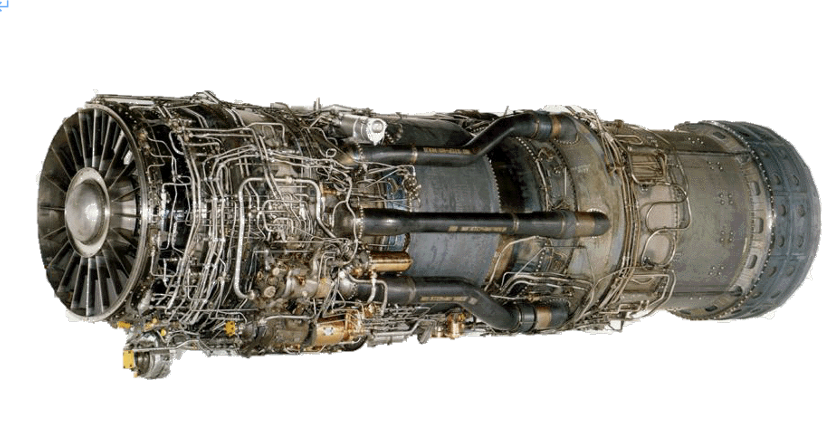

「F-100-PW-200」系列の「 F100-229は」は、長さ485 cm、入口直径88 cm、重量1,737 kg。構成はアフタバーナー付き2軸式ターボファンである。ファン3段、コンプレッサー10段、高圧タービン2段、低圧タービン2段、バイパス比は[ 0.36 : 1 ]、全圧縮比は[ 32 : 1 ]、A/B時最大推力は29,000 lbs、である。

図14:(P&W)「F-100-PW-220」の外観。

図15:(P&W)F-15戦闘機に搭載されている「F100-PW-220」。

「F-15」が初飛行する1ヶ月前、エビエーション・ウイークは1972年6月26日号で、「F-15」のエンジンは先に開発した「J58」エンジンの系列である、と書いている。P&Wが習得した高速巡航性能・空軍が得た先進ガスタービン技術が「F100/F401」の先導になっている。この結果、全長の短い、軽量な、高出力のターボファンが完成した。これは生産エンジンの中で「推力/重量比」( 7.92 : 1 )が最も高い、と書いている。

新ネーミング方式・軍民両用PW2000、PW4000など

1970年から1980年代初めにかけての民間エンジン業界は、第2世代の高バイパス比ターボファンを新しい狭胴型機、広胴型機に搭載することを目指していた。

1974年に初試運転した「JT10D」は、1980年に始まった新しいネーミング方式で「PW2000」となる。1980年12月15日号によると、新方式では、「PW」の下に3桁の数字がつくのは「PWC (Pratt & Whitney Canada)」製エンジン、4桁の数字がつくのは「P&W」製エンジン、となる。

ボーイングの新型旅客機「757」用の「PW2000」エンジンは1981年末に初試運転、1984年に「757」に搭載、就航した。1982年1月25日号では、「PW2037」を紹介して、P&Wが製造するエンジンの中で最も燃費が少ないエンジンだ、7年以上の歳月をかけた努力の結晶、と褒めている。

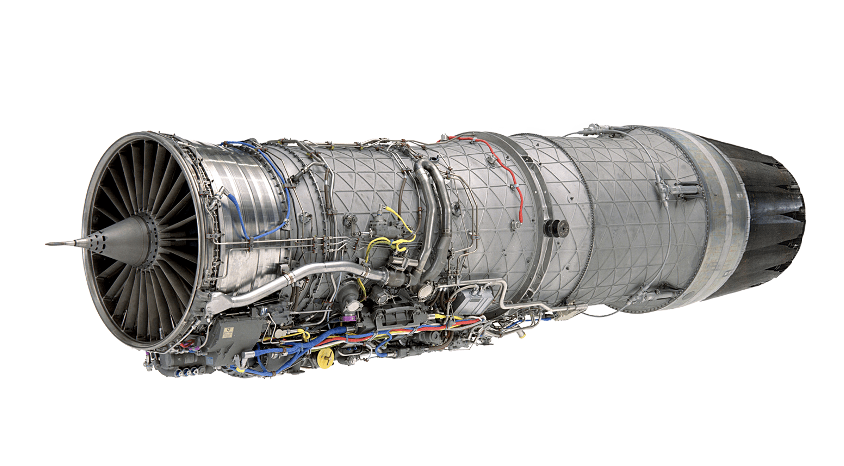

「PW2000」に組込まれた「単結晶タービン・ブレード(single crystal turbine blade」、タービンブレード翼先端の隙間を調節する「アクテイブ・クリアランス・コントロール(active clearance control)」、「電子式エンジン・コントロール(FADEC= full authority digital electronics control)」、などの革新的技術は、高バイパス比エンジン「PW4000」および1982年に発足したIAE「V2500」エンジンに適用されている。

「PW2000」は、2軸式、アニュラ型燃焼室、高バイパス比ターボファンで、ドイツのMTU Aero Engines社が低圧タービン(LPT)とタービン・ケース、などを担当し全体の21.2 %を受け持っている。ボーイング757(1,050機生産)に採用され、軍用は「F117-PW-100」として、1991年初飛行した「C-17」グローブマスターIII輸送機(279機生産)に使われている。空軍に納入された「F117」は全部で1,313台になる。

「PW2000/F117」は、ファンバイパス比 [ 6 : 1 ]、全長373 cm、直径 215 cm、重さ 3.2 ton。低圧(LP)系は、ファン1段(36枚ブレード)・コンプレッサー4段、タービン5段。高圧(HP)系は、コンプレッサー12段、タービン2段。コンプレッサー圧力比は [ 27.6 ~ 31.2 : 1 ]、推力は38,400~43,700 lbs、推力/重量比は[ 5.41 ; 6.16 ]。

図16:(P&W) [PW2000/F117] のカットビュー。エンジン管制装置に初めて「FADEC」を搭載、単結晶タービンブレードの採用、など最新技術を組み込んだ。

図17:(Wikipedia)デルタ航空ボーイング757-200 N713TWがボストン・ローガン空港R/W 27に着陸するところ。エンジンはロールスロイス [RB211 ]・[PW2000]のいずれかを選択できる。2018年8月現在の就航数は611機で、デルタ航空127機、FedEx 111機、ユナイテッド航空77機など。

図18:(USAF Photo)カリフォルニア州オーエンスバレー(Owens Valley, Calif.)上空を飛ぶマクドネル・ダグラス「C-17」グローブマスターIII輸送機。エンジンは「F117」4台を装備、米空軍の222機を含めオーストラリア、カナダ、インド、クエート、カタール、UAE、英国、など、合計279機が作られた。

1982年に開発が始まった「PW4000」は「JT9D」の後継だが全くの新設計である。94 inch径ファンを備え、52,000 lbs~62,000 lbs推力範囲ををカバーする。1984年に初試運転、1987年6月に発表、エアバスA300-600、A310-300、ボーイング747-400、767-200/300、マクダネル・ダグラスMD-11など多くの広胴型機に使われた。

エアバスA-320が出現し狭胴型機時代が訪れると、P&Wは「JT8D」に代わる新エンジンの開発を検討する。投資リスクを減らすため5カ国のエンジン企業と合弁で1983年3月に「国際航空エンジン ( IAE=International Aero Engine)」社を設立した。参加企業は5社、米国「P&W」、英国「Rolls Royce(ロールス・ロイス)」、ドイツ「MTU (Motoren unt Turbinen Union)」、イタリア「フィアット(Fiat)」そして日本「日本航空エンジン協会(JAEC)」。これが推力25,000 lbs級の「V2500」エンジンを開発、競合するGE-Safran連合の「CFM56」エンジンに対抗した。頭文字「V」は5カ国を意味する。

RRは10段高圧コンプレッサー(HPC)、P&Wは燃焼室と2段高圧タービン(HPT)、JAECはファンおよび低圧コンプレッサー(LPC)部品、MTUは5段低圧タービン(LPT)、Fiatはギアボックス、をそれぞれ担当した。2009年8月には4,000台目が完成。2025年には7,800台目を出荷、各機種合計3,100機に装着され総エンジン飛行時間は2億5000万時間を超えている。

「V2500」搭載機種は、エアバス「A320ceo」系列機 (A318を除く)、エンブラエル(Embraer)「C-390」軍用輸送機、マクダネル・ダグラス「MD-90」など。

「A320ceo」狭胴機は8,100機製造されたが、装備エンジンは「CFM56」が6割、「V2500」が4割の割合だった。CFM56搭載機は「A320-111~A320-216」、V2500搭載機は「A320-231~A320-233」として区別されている。

IAE 5社連合は、1996年に「フィアット」が離脱、2011年にP&Wが「ロールス・ロイス」の所有株を全て取得したので、現在は[P&W]、「MTU Aero Engines」、「JAEC (Japan Aero engines)」の3社連合になっている。

「JAEC」では、川崎重工が、ファンケース、低圧コンプレッサー(LPC)のブレード、ベーン、デイスク、三菱重工が、LPCケース、高圧タービン(HPT)ケース、IHIがファン・モジュール、低圧タービン・シャフト、をそれぞれ担当している。

図19:(P&W)「 V2500-E5」。エンブラエルKC-390輸送機用で、推力31,330 lbs。

図20:(AeroTime) エンブラエル「KC-390」は最大離陸重量61 ton、貨物26 tonを積み、航続距離2,000 km、時速870 km/hr。同サイズの「C-130H」輸送機より高性能。ブラジル空軍の他にNATO諸国(ポルトガル、スロバキア、ハンガリー、オランダ、オーストリア、チェコ、リトアニア、スエーデン)およびモロッコなどから合計約70機を受注。

図21:(Airbus)「A320ceo」系列機は、1988年4月就航開始、8,100機製造された。現在は新エンジン付き「A320neo」系列機(受注は11,000機以上)に生産が移っている。「A320neo」のエンジンはCFM「LEAP-1A」またはP&W「PW1000」。

プロップ・ファンの研究

1986年3月24日号には、1980年代半ばから燃料価格が高騰し環境問題も厳しくなり、アリソン(Alison)がプロップ・ファン開発の乗り出すなど、エンジン・メーカーの対応に変化が始まった。P&Wとアリソンは共同で「578-DX」プロップ・ファンを開発、マクダネル・ダグラスMD-80に取付けて1987年の飛行試験を目指した。1989年に試験飛行に成功したが、搭載予定だったボーイング7J7旅客機とMD-91/92X計画がキャンセルとなったため、プロップ・ファンも廃案になった。

「578-DX」プロップ・ファンは、直径3.5 mの2重反転プロペラ、各6枚ずつに、3段低圧タービン(LPT)の出力を減速比[ 8.33 : 1 ] のギアボックス経由で伝達、プロペラ先端速度を音速以下に抑えて推力21,000 lbsを出す。エンジンの高圧系は、コンプレッサー13段、タービン2段であった。

図22:(P&W-Allison) マクドネル・ダグラスMD-80試験機の尾翼左側に取り付けられた「578-DX」プロップ・ファン。プロペラはハミルトン・スタンダード製。

P&Wは、これとは別にMTU、フィアット(Fiat)、ハミルトン・スタンダード(Hamilton Standard)の協力を得て「2重反転シュラウド付きプロップ・ファン (CRISP=counterrotating integrated shrouded propfan)」の開発に取り組んでいた。「CRISP」は単軸(single rotor)式の「先進ダクト付き推進装置(ADP=advanced ducted propulsor)」で、PW2000のコアに直径118.2 inchのファンを付け40,000馬力のギアボックス経由で駆動するエンジンで、1993年にNASAエームス・リサーチ・センター(Ames Research Center)の協力を得て試験を行なった。これが後の「ギヤード・ターボファン(GTF)」へと繋がる。

1993年7月26日号に、P&Wの技術部門担当先任副社長デイビット・クロー(David Crow, Senior VP of Engineering)の談話が載っている「プロップ・ファンについては研究不十分のまま実現を急ぎすぎた。「ADP」ではこの反省をしながら取り組んでいる」。