2018-05-21(平成30) 匿名氏寄稿

水素が注目を浴びている。メディアでもトヨタのMIRAIを始めとする燃料電池車の販売や、水素ステーションの建設が報道され、政府も2020年東京オリンピック・パラリンピックまでに水素インフラを整備し、水素エネルギーシステムを実現することで「水素社会」の価値を世界に発信していく方針を示している。

しかし、水素が我々の身近に無いために、「水素社会」や「燃料電池」というキーワードばかり先行し、水素でどうやって自動車が走るのか、また石炭や石油といった従来のエネルギーと比べて環境にどう優しいのかをしっかり理解されている方は多くないのではないだろうか。本稿では水素エネルギーとはから始めて、最新の動向やその活用範囲、普及に向けた課題について説明する。

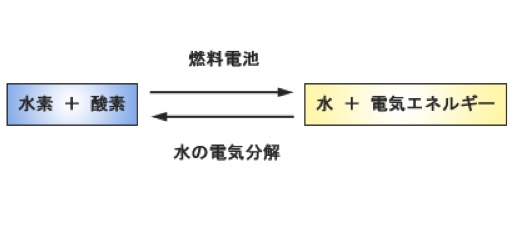

水素から電気を作る仕組みを理解するためには、中学校の理科実験でも取り上げられる「水の電気分解」を先ずは復習する必要がある。水に電気を通すと水素と酸素の泡が出てくるのが「水の電気分解」であるが、燃料電池の仕組みはその逆で、水素と酸素を反応させて電気を取り出すものである(図1)。燃料電池の発電実験が初めて成功したのは1839年、今からもう170年以上も昔のことであり特段新しい技術ではない。つまるところ水素と酸素があれば発電することができ、排出するのは水だけということになり、従来のCO2を排出する化石燃料に比べれば環境に優しい。

図1 水電解の仕組み出展:岩谷産業ホームページ)

トヨタ自動車は14年12月に世界に先駆けて燃料電池車(FCV)の量産車であるMIRAIを販売した。MIRAIの販売価格は700万円台、3分で燃料の水素を満タンに充填することができ、一回の充填での航続距離は約650km、最高速度175km/hと性能・価格面ではガソリン車と遜色ない。しかし17年6月でのFCVの累計国内販売台数は2200台と経済産業省が20年までの普及目標とする4万台に対し5.5%にとどまっており、MIRAIの今年9月末時点の累計世界販売台数も4300台と20年に年間販売台数3万台以上とする目標との隔たりは大きい。なぜFCVの普及は遅れているのか。

最大の理由は燃料である水素を充填する水素ステーションの建設費用が高く、導入が進まないことにある。現時点での日本国内の水素ステーションの設置箇所は100か所であり、その殆どが四大都市圏に集中している。業界は20年までに160か所程度、25年までに320か所程度を開設するとしているが、ガソリンスタンド並みはおろか7000か所ある電気自動車(EV)の急速充填設備数には遠く及ばない。建設費用も経産省の資料によると、EVの急速充電器の初期費用は330万~1650万円であるのに対し、水素ステーションは4億~5億円とされている。政府は水素利用の拡大には規制を見直す必要があるとし、今年末までに水素社会の実現に向けた基本戦略を策定する予定だ。

しかしながら、これでも日本は世界で最も水素ステーションの導入が進んでいる国であり、その数は世界の過半を占める。トヨタは今年の東京モーターショーで、1回の水素充填で航続距離1000kmを実現するコンセプトのほか、燃料電池バスの将来モデルも公開するなどFCVに関して意欲的な発表を行った。ただ今回のショーでFCVのコンセプトを展示したメーカーはトヨタのほかは独メルセデスのみで16年にFCVを発売しているホンダは複数のEVコンセプトを目玉として打ち出し、FCVの事業計画については触れなかった。

海外に目を向けると、米国や中国、インドなど巨大市場での自動車への環境規制が強まり、世界各国の当局や自動車メーカーは技術的なハードルの低いEVへのシフトを加速させている。こうした動きを受けてトヨタ自身も昨年にEVの本格開発を開始し、今年に入ってマツダやデンソーとEV開発の新会社を設立、20年からまず中国でのEV投入を発表するなど軌道修正を迫られている。今後の自動車業界の展望は中国とインド市場の動向に左右されるとみており、両国政府の政策やインフラの観点から「まずEVが立ち上がらないとあまり意味がない」といい、「FCVは先進国ではいろいろな可能性があると思うが、発展途上国で広く使われるかは見えてこない」と話す。

一方で商用車以外にFCVの用途が広がっている。バスやトラックなど同じルートを走る車両に関しては、水素ステーションを複数設置する必要性がなく、EVより航続距離の長いFCVの導入が進んでいる。更に産業用車両であるフォークリフトや工場内物流でもFCVのニーズは高い。

トヨタはホンダ、ゼネラル・モーターズ、ロイヤル・ダッチ・シェルなど28企業で「水素協議会」を構成、今月には30年までに1000万~1500万台のFCV、50万台の燃料電池トラックが走るとの試算を公表した。トヨタでは米国で大型商用トラックの実証実験を進めているほか、中国でMIRAIのほか商用車に拡大し実証実験を展開するとしている。

デロイトトーマツは30年にEVが新車販売に占める比率は6.8%、FCVが3.2%、50年にはそれぞれ60%と26%と試算している。FCVをガソリン車の完全な代替やEVとの市場競争と見るのは正しくなく、車両コスト、燃料コスト、充填インフラ、航続距離、使用ルートや距離、そして環境規制といった面を総合的に勘案してガソリン車、HV、PHV、EVとFCVの最適なミックスを検討する必要があり、我々消費者もニーズやライフスタイルに合わせた選択肢が広まることを歓迎すべきであろう。

図2 水素ステーションでMIRAIへの水素充填(出展:Bloomberg)

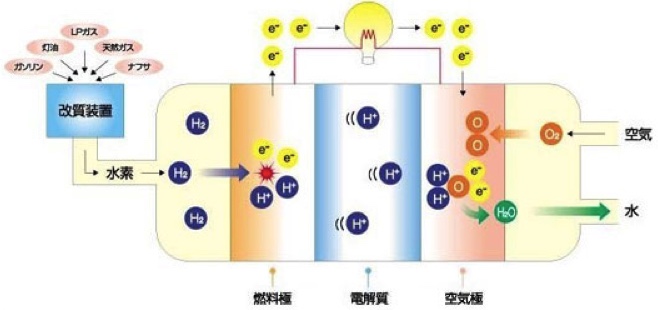

さて、「水素社会」や「燃料電池」というとFCVにばかり注目が集まるが、FCVはその一分野に過ぎない。家庭用燃料電池(エネファーム)は17年の販売台数が5万台、累計販売台数25万台を数えており好調が続いている。

エネファームの代表的なメリットは省エネと電気代削減だ。家庭に供給されるガスから水素を取り出し、その水素で燃料電池が発電を行い、同時に排熱を利用して給湯も行うという仕組みのため、電気代を削減することができる。更に導入が進んでいるデジタル家電と組み合わせれば、各家庭の消費電力の使用パターン応じた電力使用の最適化が可能であり、新エネルギー財団によればエネファームの導入により、家庭のエネルギー効率は従来の40%から90%に高まるとしている。更に1年間使用すると、石油・天然ガスといった一次エネルギーの使用量を23%削減、CO2の削減量は1330kg、38%も抑えることができ、地球資源の保全や温暖化防止に大きく貢献するという。水素・燃料電池戦略協議会は家庭用燃料電池を20 年に140万台、30 年に530 万台を普及させ、初期投資額回収期間も20年に7年間、30 年に5 年間を目指すとしている。また業務・産業用燃料電池については、家庭用ほど普及が進んでいないが、17 年に発電効率が比較的高いSOFC(固体酸化物形燃料電池)型が市場投入され今後導入が進むとみられる。

今までは水素社会における水素の活用について述べてきたが、必要な水素の供給源はどうなっているのであろうか。日本の水素の製造方法としては、石油精製工程や化石燃料の改質による製造や、鉄鋼や苛性ソーダの副生水素があるが、今後の水素社会の需要に応えるためには新たな水素の供給源が必要である。これから各社の取り組み事例や新技術を紹介したい。

川崎重工業は海外で製造された水素を液化し、海上陸上を輸送し国内の需要先に供給するワンストップの取り組みを行っている。例えば豪州で未活用の褐炭から水素を製造し、自社のプラント技術で培ってきた極低温や高速回転機の技術を活かし、水素ガスを-253℃まで冷やし液化水素とすることで体積を800分の1にする。その液化水素をLNG運搬船建造の経験を活用した極低温輸送に耐える小型液化水素運搬船で日本に運び、更にロケット燃料の技術を活用した高度な断熱技術を開発して液化水素貯蔵タンクを建設、最終的にはガス化して水素ガス発電を行うKawasaki Hydrogen Roadというプロジェクトの実証を進めている。

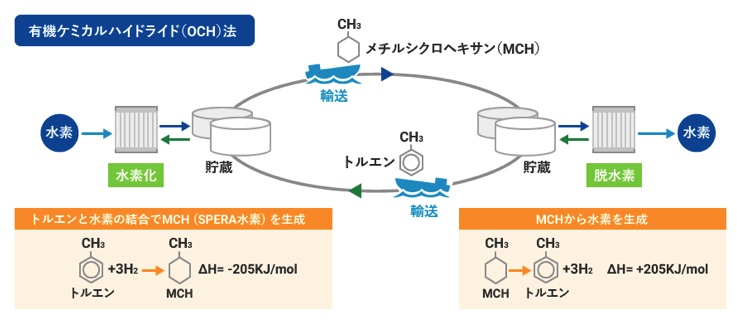

千代田化工建設はSPERA水素システムと呼ばれる有機ケミカルハイドライド(OCH)法を用いて常温での液化水素の貯蔵・輸送に取り組んでいる。

図3 SPERA水素システム(出展:千代田化工建設ホームページ)

トルエンに水素を反応させてメチルシクロヘキサン(MCH)に転換し、体積500分の1の液体水素のMCHの状態で水素を貯蔵・輸送する。トルエン、MCHともに常温・常圧で液体状態であり、MCHは修正液の溶剤など身近なところで使用される化学物質でリスクが低い。海外の産油国でMCHを生産し、国内の水素利用地で触媒を用いる脱水素反応によりMCHから水素を分離して需要家に供給する。既に千代田化工はMCHの脱水素触媒の開発に成功し、実証プラントでの技術実証を完了しており、現在ブルネイでMCHの生産プラント、川崎市臨海部に脱水素プラントを19年までに建設し、20年までに実用化の検証を行う予定だ。このSPERA水素プロセスは川崎重工業のプロセスと異なり、常温常圧で輸送ができるため、通常の海上・陸上輸送で搬送でき、リスクを石油製品なみに低減できるのが特徴だ。

これ以外にも再生可能エネルギーである太陽光・風力・バイオマスなどの発電で得た電気から水電解で水素を生産するプロジェクトも検討されている。特に負荷変動の大きい太陽光や風力は電力の安定供給に課題があるが、電力を水素に転換してしまえば安定量を供給できるようになるメリットもある。

このように水素の活用や供給といった水素社会における取り組みは未だ始まったばかりであるが、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを契機として、化石燃料や原子力に変わるCO2を排出しないクリーンエネルギーとしての実用化が進んでいくことは確実だ。何より重要なことは水素社会に必要な技術では日本が世界の先頭を走っており、水素社会では世界の模範となり、将来はそこで培った技術や経験を海外に輸出していくことになるだろう。産業革命以来、エネルギー資源のみならずその基本技術も海外に依存してきた我が国が、真のエネルギー先進国として国際社会に貢献し、その存在感を大いに高める日も遠くないことを期待したい。

ー以上ー