2015-11-18 (平成27年) 松尾芳郎

図1:(J. Patokal / Wikimedia)今年(2015)1年間で、世界の定期航空54,000路線を利用して旅行する人は、全世界人口の半分近くの35億人に達する見込みである。国際航空輸送協会(IATA=International Air Transport Association)によれば、2015年に航空輸送に使われる金額は8,200億ドルに達し、これは世界のGDP(Gross Domestic Product)の1%に相当する。

1914年新年にフロリダ州セント・ピータースバーグ(St. Petersburg, Florida)のヨットハーバーから小さなBenois XIV水上機が近くのタンパ(Tampa)に向け飛び立った。パイロットはTony Jannus、これに乗客として400ドルを支払った元セント・ピータースバーグ市長のAbe Pheilが同乗した。これが世界初の定期航空便と言われている。

民間航空が始まってから100年になるが、この間で飛行機の進歩は、速度、航続距離、安全性、大きさなど全ての面で著しい進歩を遂げた。これに寄与したのは、構造、流体力学、エンジン、電子システム、などにおける技術革新である。航空輸送業界を今日の世界的規模に押し上げた大きな要因は、これら技術革新と言える。

近着のエビエーション・ウイーク誌(2015-10-26〜11-08発行Page52〜59)に同誌創刊の100周年記念として「Wings Around the World」と題する記事が掲載されている。本稿は、その中の「Technology Steppingstones」部分を参照して解説したものである。

「Technology Steppingstones」では、主に航空力学と材料について述べている。しかし、民間航空の発展には、この他にエンジンの信頼性向上と電子工学の進歩があったことも忘れてはならない。これらについては別の機会に述べたいと思う。

片持ち式低翼単葉機(Cantilever Monoplane)の出現

図2:(Hugojunkers.pytalhost.com)写真は1926年撮影のユンカース J13、尾翼にルフトハンザのロゴが描かれている。

ドイツのユンカース(Hugo Junkers) F13旅客機はパイロット2名と乗客4名を乗せることができた。初飛行は1919年6月、翌月に型式証明を取得し、世界最初の全金属製旅客機としてデビュー、ドイツ国内とアメリカで広く使われ1929年までに322機が作られた。

低翼単葉式で波型に加工したアルミ合金(Duralumin)パネルを多用して、それまでの木製布張りの複葉機に比べはるかに近代的で、頑丈に作られた。主翼表面に使われる波型加工スキン(corrugated metal skin)は、桁にかかる剪断荷重の一部を負担する構造となっている。この構造は、その後フォッカー(Fokker)製旅客機や、1926年から米国で飛び始めた旅客機フォード・トライモーター(Ford Trimotor)などに使われるようになった。

流線型と応力外皮構造(Streamlining and Stressed Skin)

図3:(State Archives of Florida, Florida Memory)写真のDC-3は1936年からイースタン航空(EAL)が使っていた機体。エンジンはライトサイクロン(Write Cyclone)1200馬力を 2基装備。乗客20-30名を乗せ巡航速度330 km/hr、航続距離2,400 kmの当時としては極めて斬新な機体。米国で1942年までに民間機として約600機が製造された。その後軍用輸送機として生産が続き、日本とロシアのライセンス生産を含み総計16,000機が作られた。

翼や胴体の外皮に使われた初期のアルミ合金スキンは、捻れと剪断荷重を受け持つのみだったが、新しい“応力外皮”構造になると曲げ応力も受け持つようになった。1920年代末期にドイツのH.ワグナー(Herbert Wagner)が“応力外皮”構造を持つ実用的な主翼を考案し、ノースロップ(Jack Northrop)のX-216H型無尾翼機に採用された。リベットで主翼外皮を縦通材(stringer)に固定することで、主桁に加わる荷重は外皮(skin)にも伝わり分担される。同じように胴体でも外皮(skin)と枠(rib)を結合してやれば、より強く、軽く、かつ、空力的に洗練された胴体を形成できる。1933年に初飛行したボーイングのモデル247型機は、この応力外皮構造で作られ、引込み式ランデイングギアを備え、初期の自動操縦装置、トリム・タブおよび翼前縁に除氷装置を備える近代的旅客機となった。これに対抗してダグラスは同様に応力外皮構造を持つ図3に示すDC-3型機を開発し、大成功を収めたのである。

与圧構造(Cabin Pressurization)

図4:(Boeing)ボーイング・モデル307は世界初の高高度を巡航する4発旅客機で、アメリカの国内線で使われ、乗り心地の良さとスピードで新時代の幕開けとなった。客室与圧システムを装備し、天候の安定した20,000 ft (6,000 m)の高度を巡航できた。胴体は直径3.6 mで、33名の乗客と5人の乗員を乗せた。初めてフライト・エンジニアが乗務し、エンジン調整、客室与圧調整、その他システム操作を担当していた。また、実用的な動力操縦系統を採用した最初の民間機でもあった。ボーイングは10機を製作し、そのうちの1機、パンナムで使っていた機体がスミソニアン博物館に展示されている。離陸重量45,000 lbs (20トン)、エンジンはWright GR-1820 1,100 hpが4基である。

1930年代半ばに、アメリカの航空会社はより大型で“悪天候の上を飛べる(over-the-weather)”与圧装置のある旅客機を望むようになった。TWA (Trans Continetal and Western Airlines)は陸軍、GE、Northropと共同で“悪天候の上を飛べる”スーパーチャージャー付き飛行機の開発に踏み切った。先ず単発、全金属のNorthrop ”Gamma”を選び、これにGE試作のスーパーチャージャー、タイプB-1を取付け、試験飛行に成功した(Kansas CityからDayton, Ohioの間 @1937-07-05)。これで陸軍は「空の要塞B-17爆撃機型機(モデル299)」にタイプB-1の搭載を決定した。これを民間用に転用したのが図4のボーイング・モデル307ストラトライナー(Stratoliner)である。モデル307は、B-17爆撃機の主翼、尾翼、ランデイングギアを使い、新設計の円形断面型セミ・モノコック(semi-monocoque)胴体を組み合わせた旅客機だった。与圧システムは、GEfluid タイプB-1スーパーチャージャーをライト・サイクロン・エンジンに取り付け、これで外気を吸入圧縮し、当時としては革新的なレギュレーターを通して客室内圧力を一定に保っていた。

空気の圧縮性(Compressibility)

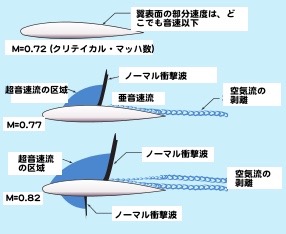

図5:(FAA Airplane Flying Handbook) 音の伝わる速度(地上標準大気で340 m/秒)以下、つまりマッハ1.0以下で飛ぶ飛行機では、音速に近くなると翼上面など部分的に音速に達し衝撃波が生じる。翼上面の空気流が部分的にマッハ1.0に達する機体の速度、つまり“衝撃波”が発生する速度を「クリテイカル・マッハ数(critical Mach number=MACHCRIT)と云う。空気流は音速を超えて加速されるが、亜音速に戻るときに衝撃波(shock wave)が生じる。衝撃波は機速が上がるに伴い後方に移動し、空気流に大きな影響を及ぼして乱流となり、剥離が生じる。この結果抵抗が増える。

第二次大戦中、強力なエンジンを装備した新型戦闘機が多数登場したが、高速飛行をするようになると“空気の圧縮性”に遭遇するようになった。そして速度が音速に近くなるに従いその影響が大きくなってきた。音速に対する飛行機の速度の割合を、”マッハ数“(Mach Number)と呼ぶが、これは19世紀のドイツの流体力学の学者”エルンスト・マッハ (Ernst Mach)”にちなんで名付けられた。ジェットエンジンで高速化した飛行機の性能を取扱う上では、欠かせない数値となっている。飛行機の速度が音速に近く(遷音速領域)、「クリテイカル・マッハ数(Critical Mach number)」になると、機首が下がる現象が起きる。これは「マッハ・タック(Mach tuck)」と云って、主翼の揚力の中心が後ろに移り同時にバフェット(buffeting=空気流の部分剥離による振動)が起き、昇降舵の効きが悪くなるために起きる現象だ。これを是正するために遷音速領域以上の速度で飛ぶ飛行機では、水平尾翼は昇降舵の無い全可動式になり、薄くて曲がりの少ない翼型(thinner, reduced camber airfoil)を使い、さらに後退角付きとなっている。

(その2に続く)